为什么知乎上都是月薪过万?揭秘真实收入与网络幻象,帮你摆脱焦虑看清真相

打开知乎首页,满屏都是“月薪三万是什么体验”、“年薪百万真的很难吗”的提问。这种内容密度让人产生错觉,仿佛整个中国的年轻人都已经轻松跨越了收入门槛。我记得第一次注册知乎时,翻看几个热门回答后,差点以为自己误入了某个精英俱乐部。

知乎社区的用户画像与内容生态

知乎官方数据显示,平台月活跃用户超过一亿。这个数字本身就很能说明问题——当基数足够大时,任何小众群体都能形成规模效应。平台的内容推荐机制天然倾向于高互动回答,而收入话题恰恰是最容易引发讨论的领域之一。

内容生态呈现出明显的金字塔结构。顶部是那些精心包装的成功故事,中部是各行各业的从业者分享,底部才是沉默的大多数普通用户。算法不会主动推送一个普通职员的日常,却会把某个投行精英的炫富回答送上热门。这种内容分布不均造就了平台的特殊氛围。

“幸存者偏差”下的精英叙事

我们看到的月薪过万内容,本质上是一种幸存者偏差。月收入五千的用户很少会专门写回答分享自己的生活,而月入五万的人则有更强的表达欲望。这就好比在机场候机时,你不会遇到那些选择火车出行的人。

我认识一位在知乎小有名气的答主,他的个人简介写着“互联网公司总监”,每篇回答都在暗示自己年薪百万。有次线下见面才得知,他所谓的总监头衔只是个小团队负责人,年薪实际在四十万左右。这种包装在知乎并不少见,人们总是倾向于展示自己最光鲜的一面。

知识付费时代的内容生产者画像

在知识变现的大背景下,高收入人设成为内容创作者的标配。一个自称月薪三千的答主开设职场课程,显然不如“前麦肯锡顾问”有说服力。这种商业逻辑催生了大量经过美化的职业经历和收入数据。

观察那些活跃的知乎大V,你会发现他们大多集中在互联网、金融、咨询等高薪行业。这些领域本身薪资水平较高,加上从业者普遍擅长文字表达,自然成为平台的内容主力军。相比之下,制造业、传统服务业的声音几乎被完全淹没。

真实世界里的薪资分布远比知乎呈现的更加多元。下次看到那些光鲜的收入故事时,不妨想想那些沉默的大多数——他们可能正在为下个月的房租发愁,或者刚刚拿到一份普通的工资条。这些真实的生活,同样值得被看见。

刷着知乎上月薪过万的故事,你可能会产生一种错觉:高收入已经成为当代年轻人的标配。但当我们把视线从屏幕移开,转向真实的统计数据,看到的却是另一番景象。那些精心编织的收入叙事,在冷冰冰的数字面前显得格外单薄。

官方统计与网络调查的对比分析

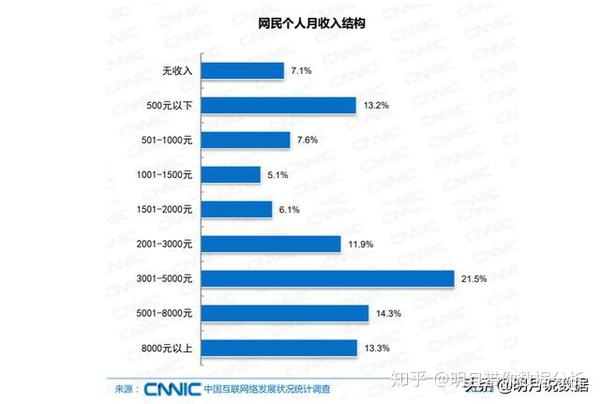

国家统计局最新数据显示,全国居民人均可支配收入中位数刚刚超过3万元。这意味着,如果把所有中国人的收入从低到高排列,处在正中间的那个人每年到手大约3万元——折算下来月收入不足3000元。这个数字与知乎上随处可见的“月薪过万”形成了鲜明对比。

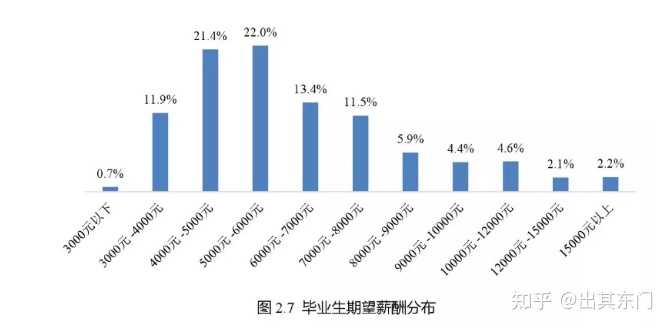

我去年参与过一个大学生就业调查项目,发现应届生的实际起薪集中在4000-6000元区间。但同一时期,知乎相关话题下的回答几乎清一色宣称“月薪低于一万活不下去”。这种认知偏差让我想起一个现象:人们总是高估他人的收入水平,就像我们总以为别人的生活比我们精彩。

网络调查往往存在自选择偏差。高收入群体更愿意参与薪资话题的讨论,而普通收入者则倾向于保持沉默。这就造成了数据样本的扭曲——你看到的不是全民收入图景,只是那群最愿意发声的人的收入状况。

不同行业、地域的收入差异

金融和互联网行业确实存在大量高薪岗位,但这两个行业的就业人数仅占城镇就业人口的不到10%。更多人在制造业、批发零售、住宿餐饮等行业工作,这些领域的平均月薪多在4000-7000元之间。

地域差异同样不容忽视。在北京,月薪过万可能只够支付房租和基本生活开销;在成都或西安,同样的收入却能过得相当舒适。我有个朋友从上海回到老家省会,薪资打了七折,生活质量反而提升了——因为不用再把一半工资交给房东。

不同城市的薪资中位数数据很能说明问题。除了北上广深等一线城市,绝大多数二线城市的月收入中位数仍在6000元以下。那些在知乎上看起来“平平无奇”的月薪过万,实际上已经超过了全国85%的工薪阶层。

知乎用户群体的收入分层研究

知乎确实聚集了较多高学历用户,但这不意味着他们个个都是高收入者。平台内部调研显示,核心用户的月收入分布呈现明显的双峰特征:一部分是真正的高收入群体,另一部分则是收入普通但活跃度极高的知识爱好者。

有趣的是,收入最高的用户往往不是最活跃的内容生产者。那些频繁讨论收入话题的,更多是处于上升期的职场人士。他们需要通过这种讨论来确认自己的职业选择,或者寻求群体的认同感。真正的顶尖收入者,反而很少在公开场合详细讨论自己的薪资构成。

从年龄层来看,知乎主力用户集中在22-35岁,这正是职业生涯的起步和发展阶段。他们的收入增长曲线与平台内容的热度变化高度相关——当某个行业开始涨薪,相关讨论就会突然增多。这种动态变化往往被误读为整体收入水平的提升。

数据从不说谎,但它需要被正确解读。下次再看到那些令人艳羡的收入故事时,不妨记住:你看到的只是整个拼图中最鲜艳的那一小块。真实世界的收入版图,远比网络呈现的更加复杂,也更加平凡。

打开知乎,满屏的“刚下飞机,年薪百万”让人恍惚间以为中国已经迈入全民富裕时代。但真相是,这些光鲜亮丽的收入故事背后,藏着更深层次的心理密码。人们为何如此热衷于在虚拟世界里展示自己的收入水平?这不仅仅是数字的游戏,更是当代社会心态的一面镜子。

社交媒体的身份建构与自我呈现

在社交媒体上,我们都在扮演一个理想化的自己。那个在知乎上侃侃而谈月薪三万的人,可能现实中正为下个月的房租发愁。这种自我呈现就像是一场精心策划的演出——每个人都想展示最光鲜的那一面。

我记得有个做新媒体的朋友告诉我,他在知乎上的形象和现实判若两人。线上他是年薪五十万的行业专家,线下他挤着地铁吃着外卖。问及原因,他说:“在网络上,你可以重新定义自己。那些在现实里得不到的认可,在虚拟空间里都能找到。”

这种身份建构的需求源于现代人的存在焦虑。当现实中的成就无法满足自我期待时,人们就会转向网络寻求补偿。高收入叙事成了最简单直接的“社交货币”——它不需要复杂的证明过程,却能快速获得他人的认可和羡慕。

知识精英的群体认同与优越感

知乎自诞生起就带着知识精英的标签。在这个圈子里,收入水平无形中成了衡量个人价值的重要标尺。当周围人都在谈论高薪职位、股权激励时,保持沉默反而成了一种压力。

有个现象很值得玩味:在知乎的职场话题下,月薪低于一万的回答往往收获的不是共鸣,而是各种“建议”和“指导”。这种氛围促使着用户不得不抬高自己的收入水平,以证明自己的言论资格。就像参加一场假面舞会,每个人都戴着华丽的面具,生怕自己的普通会破坏这场盛宴。

知识精英群体内部存在着微妙的鄙视链。毕业于名校、就职于名企、拿着高薪,这些标签构成了完整的身份认证体系。我认识一个在互联网大厂工作的90后,他坦言在知乎上发言时总会“适当调整”自己的收入数字,“不然感觉配不上自己的教育背景和职业身份”。

互联网时代的“凡尔赛”文化现象

“凡尔赛”已经不只是法国的宫殿,更成了当代网络社交的一种行为艺术。那些看似抱怨实则炫耀的发言,在知乎的收入话题下随处可见:“年薪百万在北京真的活不下去”、“税后八十万,感觉人生失去了奋斗目标”。

这种表达方式巧妙地平衡了炫耀的欲望和谦虚的道德要求。它既满足了展示优越感的需求,又维持了表面上的得体。就像精心调制的香水,前调是苦恼,中调是无奈,后调才是真正的骄傲。

互联网放大了这种表演的舞台效应。在传统社会,一个人的社交圈有限,过度炫耀容易引来反感。但在拥有数亿用户的知乎上,总能找到欣赏你表演的观众。这种即时反馈的机制,让收入展示成为了一种会上瘾的游戏。

或许我们该理解,那些热衷于展示高收入的人,内心都住着一个渴望被看见的孩子。在这个物质主义的时代,收入数字成了最直白的价值证明。但当我们剥开这些数字的外衣,看到的或许不是真正的富裕,而是现代人内心深处那份挥之不去的身份焦虑。

刷着知乎上那些动辄月薪三五万的分享,你可能会产生一种错觉:是不是只有自己还在为几千块的工资挣扎?这种焦虑感很真实,但它建立在一个扭曲的参照系上。是时候摘下那副被算法和人性共同打磨的滤镜,看清收入话题的本来面目了。

如何正确理解网络上的收入信息

网络上的收入故事就像经过美颜的照片——你看到的永远是精心修饰后的版本。那些愿意公开讨论收入的人,往往处于收入分布的两端:要么是真正的高收入者,要么是刻意夸大以求关注的表演者。沉默的大多数,才是真实世界的常态。

我有个表弟刚毕业时特别焦虑,因为他在知乎上看到的都是“25岁年薪50万”的案例。直到他参加了一次同学聚会,才发现班上三十多人里,月薪过万的不到五分之一。这个发现让他瞬间释然——原来那些刷屏的“成功故事”只是极小概率事件。

理解网络收入信息需要把握几个关键点:匿名环境下的发言无需负责,人们倾向于报高不报低,平台算法更偏好推送吸引眼球的内容。当你下次看到“应届生年薪四十万”的帖子时,不妨想想:如果这真的是普遍现象,为什么国家统计局的数据会显示应届生平均月薪仅在六千左右?

建立健康的财富观与职业观

收入数字只是人生拼图中的一小块。把月薪当作衡量个人价值的唯一标准,就像用体重判断一个人的健康状况——片面且危险。健康的财富观应该像建造房屋,收入是地基,但真正让人安居乐业的是整体的建筑质量。

我认识一位资深编辑,她在传统媒体行业的收入远不如互联网公司的同龄人。但她从不在意这种比较,“做内容需要沉淀,就像酿酒,急不得”。现在她是多个知名专栏的特约作者,约稿不断。她的经历提醒我们:职业发展是场马拉松,起跑时的速度说明不了什么。

值得培养的观念是:关注个人成长曲线而非横向比较。你的竞争对手永远只有昨天的自己。职业幸福感来自多个维度——工作意义、技能提升、人际关系、生活平衡,这些都比银行账户上的数字更影响我们的日常体验。

回归真实:普通人的奋斗与成长

真实的世界里,大多数人的成长轨迹是渐进式的。从月薪五千到八千,从八千到一万二,这种踏实的进步虽然不够“爆款”,却是更可持续的发展路径。那些一夜暴富的故事之所以被广泛传播,恰恰因为它们的稀缺性。

我特别喜欢观察身边那些稳步前进的普通人。楼下的咖啡师用三年时间从学徒做到店长,收入翻了一倍;朋友的妹妹通过业余学习数据分析,成功转行涨薪百分之三十。这些故事不够戏剧化,但更接近我们大多数人的可能性。

普通人的奋斗有自己的节奏。它可能是在一个行业深耕五年的耐心,可能是利用下班时间学习新技能的坚持,也可能是敢于从舒适区跳出来的勇气。这些品质不会立刻带来月薪过万的结果,但它们构建的是更牢固的职业地基。

说到底,知乎上的收入神话就像商场橱窗里的模特——展示的是理想状态,而非日常生活。当我们学会把目光从别人的数字游戏收回到自己的成长路径,或许就能发现:真正值得追求的,不是那个虚无缥缈的月薪数字,而是每天都在变得比昨天更好一点的自己。