黑客24小时定位找人:如何保护隐私安全,避免被非法跟踪定位

那个午夜响起的电话彻底改变了我的生活。我记得当时正在赶一份第二天要交的报告,电脑屏幕的光映在脸上,房间里只有键盘敲击声。凌晨两点十七分,一个陌生号码打破了这份宁静。

那个改变一切的匿名电话

电话那头是机械般的电子音,像是经过处理的合成声音。“我们知道你在哪。”这句话让我瞬间清醒。对方准确说出了我所在的小区名字,甚至提到了楼栋号。我以为是恶作剧,但接下来的话让我后背发凉——“你书桌对着窗户,现在穿着灰色T恤。”

我猛地抬头看向窗外,漆黑的夜色中似乎有无数双眼睛在注视。手指不自觉地收紧,手机边缘硌得掌心生疼。那种被无形之手扼住喉咙的感觉,至今记忆犹新。

精准到令人毛骨悚然的位置信息

挂断电话后,第二条短信接踵而至。这次发来的是一张地图截图,上面精确标记着我此刻的位置坐标。更可怕的是,地图上还有一个移动的小红点,随着我从书房走到客厅,那个红点也在同步移动。

我试着关掉手机定位,拔掉WiFi,甚至取出SIM卡。但十分钟后,新消息又出现了:“别白费力气了。”配图是我在客厅踱步的轨迹路线。那种精准度远超普通手机定位,就像有双眼睛始终悬在头顶。

记得当时我站在客厅中央,突然意识到这个空间不再安全。每个角落都可能藏着看不见的监视,每件电子产品都可能是叛徒。

从怀疑到确认:我的隐私被入侵了

最初我试图用理性解释这一切。可能是朋友恶作剧?或者是某个APP的定位功能出错?但当我检查手机权限时,发现有个从未安装过的系统服务正在后台运行。

联系网络安全专家后,真相逐渐浮出水面。我的手机被植入了远程监控软件,这种软件能绕过常规防护,持续发送位置数据。黑客通过伪基站发送的钓鱼链接,我在某个购物网站点击后就被悄无声息地入侵了。

那种感觉就像发现家里被陌生人住了很久,而你一直毫无察觉。隐私不再是抽象概念,它成了被践踏的实体。我的日常生活,我的行动轨迹,甚至我的生活习惯,都成了别人手中的数据商品。

那个夜晚之后,我对数字世界的信任彻底崩塌。但正是这次经历,让我走上了学习网络安全之路。现在回想起来,或许每个受害者都有类似的觉醒时刻——当虚拟世界的威胁照进现实,改变就开始了。

当那个匿名电话打破深夜的宁静时,我一直在想同一个问题:他们究竟是怎么做到的?在成为受害者之前,我一直认为黑客定位是电影里的情节。现实往往比虚构更令人不安。

黑客是如何实现24小时定位的

现代定位技术已经发展到令人惊讶的程度。黑客不需要坐在满是屏幕的暗室里操作,他们可能就在世界的任何一个角落。通过特定的恶意软件和漏洞利用,他们能持续获取目标的位置数据。

我后来了解到,最常见的入侵方式是通过伪装成正常应用的恶意软件。这些软件一旦安装,就会在后台静默运行,不断收集GPS数据、基站信息和WiFi连接记录。有些高级版本甚至能调用手机陀螺仪和加速度计,通过运动轨迹分析判断你是在步行、乘车还是静止状态。

记得网络安全专家告诉我,我的手机里同时运行着三个不同的追踪程序。它们像无形的影子,每分每秒都在记录我的行踪。最可怕的是这些程序会互相掩护,当一个被关闭时,另一个会立即重新激活它。

常见的定位技术手段解析

手机定位只是冰山一角。黑客的手段多种多样,有些方法简单到令人难以置信。

WiFi定位是最常见的方式之一。你的手机不断扫描周围的WiFi信号,这些信号的MAC地址和信号强度构成了独特的位置指纹。即使你没有连接任何网络,黑客也能通过这些数据 triangulate 你的位置。

基站定位是另一种古老但有效的方法。手机需要不断与附近的通信基站握手,通过三个基站的信号强度,位置可以被精确到百米范围内。我遇到过有人在地铁里被精确定位到具体车厢,靠的就是这种技术。

更隐蔽的是蓝牙信标和NFC标签。黑客可能在公共场所放置这些设备,当你的手机经过时就会留下数字足迹。有次我在咖啡店发现桌角贴着一个伪装成促销标签的追踪器,这种设备成本不到十元。

为什么普通人也会成为目标

很多人以为只有富豪名人才会被盯上,事实恰恰相反。普通用户往往因为安全意识薄弱,反而更容易成为目标。

网络犯罪已经产业化,黑客批量扫描漏洞,不分对象地植入恶意软件。你的手机可能只是他们控制的数千台设备之一。这些位置数据被打包出售,用于广告推送、诈骗定位,甚至入室盗窃的时机判断。

我认识的一位上班族就曾遭遇类似情况。黑客通过她的购物记录判断其消费能力,再结合位置信息确定她不在家的时间段。幸运的是邻居发现异常报警,才避免了财产损失。

个人信息在黑市明码标价。一条包含实时位置的数据可能只卖几元钱,但当这些数据积累到一定规模,就能描绘出完整的生活轨迹。你的通勤路线、常去场所、社交圈子都成了商品。

这种认知改变了我对隐私的看法。在数字时代,保护位置信息不是偏执,而是必要的自我保护。每个连接网络的设备都可能成为泄露源,每个看似无害的授权都可能打开潘多拉魔盒。

经历过那段被监视的日子后,我迫切想知道:这些躲在暗处的定位行为,法律真的允许吗?答案让我既震惊又安心。原来在我们看不见的地方,法律已经织好了一张保护网。

法律对定位服务的明确规定

《个人信息保护法》像一把精准的手术刀,明确划定了定位行为的边界。任何组织或个人处理他人位置信息,必须取得单独同意。这条规定看似简单,实则切断了大多数非法定位的合法性来源。

我记得咨询律师时,他打了个生动的比方:你的位置信息就像家里的钥匙,别人想借用必须得到你明确许可。黑客定位相当于偷偷复制了你的钥匙,这已经构成对隐私权的直接侵犯。

刑法第253条专门规定了侵犯公民个人信息罪。非法获取、出售或提供行踪轨迹信息,情节严重的可能面临三年以下有期徒刑。这个“情节严重”的门槛其实很低,只要非法获取一人行踪信息并用于违法活动就构成犯罪。

真实案例:违法定位的代价

去年某私家侦探社的案件给我很大触动。他们使用黑客技术为客户提供配偶行踪调查服务,收费从几千到数万元不等。表面看是“情感调查”,实则持续非法获取他人位置数据。

这个侦探社最终被查处时,主犯获刑两年半,并处罚金三十万元。更值得关注的是,购买服务的客户同样被追究法律责任。其中一位企业高管因为使用非法获取的位置信息骚扰前女友,最终丢了工作还留下案底。

我自己在维权过程中也接触过一个典型案例。某科技公司员工利用职务之便,在公司的智能家居设备中植入定位程序,持续监控前女友的行踪。最初他只是想“了解她的生活”,但这种行为很快升级为跟踪骚扰。最终该员工不仅被公司开除,还面临刑事指控。

这些案例让我明白,法律对定位行为的规制是立体而全面的。从技术提供者到服务使用者,每个环节的参与者都要承担相应责任。

如何判断定位服务是否合法

经过这些教训,我总结出几个简单的判断标准。合法的定位服务必须满足三个基本条件:知情、同意、限定用途。

知情意味着你必须清楚知道谁在获取你的位置信息,以及获取的频率和精度。那些偷偷运行、难以卸载的定位程序,基本可以判定为非法。

同意必须是具体且明确的。泛泛的用户协议中夹带的定位条款往往不具备法律效力。我记得有款社交App要求授权“持续后台定位”,这种过度索权在法律上站不住脚。

限定用途要求位置信息只能用于约定的特定目的。如果某个导航App把你的行踪数据用于广告推送,这就明显越界了。

现在每次安装新应用,我都会仔细阅读权限说明。遇到可疑的定位要求,直接选择拒绝。这种习惯帮我避开了不少潜在的隐私陷阱。

法律给了我们武器,但需要我们主动拿起它。在数字世界里,了解自己的权利就是最好的防护。

当法律知识给了我底气,真正的战斗才刚刚开始。从那个瑟瑟发抖的受害者变成主动防御者,这条路走得比想象中艰难。但每一步都让我重新夺回对生活的掌控权。

紧急应对:发现被定位后的第一步

确认被非法定位的那个下午,恐慌像冰水浇遍全身。但我强迫自己冷静下来,因为接下来的每个决定都至关重要。

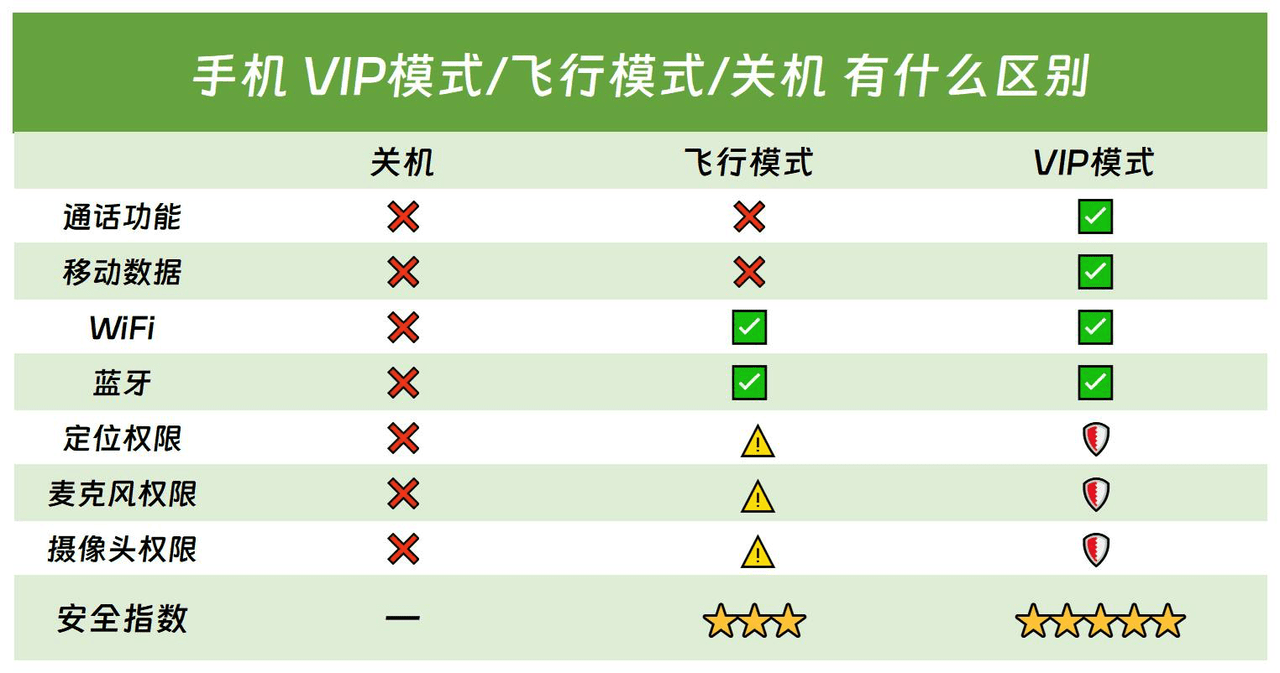

立即断开所有设备的网络连接。手机开启飞行模式,笔记本电脑拔掉网线。这个简单的动作能暂时切断黑客的实时监控。我记得当时手都在发抖,但还是坚持先断网再思考。

物理位置转移成为第二优先级。我迅速离开被精确定位的场所,选择了一个从未去过的咖啡馆。路上特别注意避开常规路线,这种反直觉的移动方式能打乱跟踪者的预期。

设备初步排查必须立即进行。在安全环境下,我逐个检查手机应用权限,果然发现一个伪装成计算器的应用拥有持续定位权限。这种间谍软件通常隐藏在看似无害的工具类应用中。

联系专业人士获取帮助。我通过律师朋友找到了专业的数字取证团队,他们能提供更专业的技术支持。这个决定很正确,因为自行删除证据可能适得其反。

技术防护:加固数字生活的防线

重建数字安全体系是个系统工程。我从最基础的密码管理开始,为每个账户设置唯一且复杂的密码。密码管理器成为我的新伙伴,再也不用担心重复密码导致的连锁反应。

设备安全升级投入了大量精力。手机刷机重装系统,电脑全盘格式化。虽然损失了些数据,但这种彻底的清理才能确保根除潜在的木马程序。新系统安装严格遵循最小权限原则,非必要的定位请求一律拒绝。

网络环境防护往往被忽视。我淘汰了老旧的路由器,新设备支持WPA3加密协议。公共WiFi使用习惯彻底改变,现在外出必定开启VPN加密所有流量。这个小习惯让我的网络活动像在加密隧道中行进。

应用权限管理变成日常仪式。每个新安装的应用都要经过严格审查,定位权限除非绝对必要否则永不开启。社交媒体的位置分享功能完全关闭,照片的地理标记也在上传前手动清除。

心理重建:摆脱被监视的阴影

技术防护可以快速建立,心理创伤却需要更长时间愈合。那种被无形眼睛注视的感觉,会在深夜突然袭来。

重新建立安全感从小的仪式开始。我养成了每日设备安全检查的习惯,这种主动防护的行为本身就能缓解焦虑。睡前确认所有设备关机断网,这个简单动作让我能睡得踏实些。

专业心理咨询提供了很大帮助。咨询师教我区分实际威胁和过度警觉,这种认知调整很有效。被跟踪的经历确实存在,但不能让恐惧支配现在的生活。

支持系统的力量超乎预期。向几个信任的朋友坦白经历后,他们主动成为我的“安全联系人”。定期互相检查设备安全,分享防护技巧,这种互助让我感觉不再孤单。

慢慢恢复社交活动是个挑战。最初连出门都感到紧张,但我坚持每周至少参加一次朋友聚会。从短时间近距离开始,逐步延长外出时间。现在基本能正常生活,只是多了份该有的警觉性。

这个过程让我明白,从受害者到防御者的转变不仅是技术升级,更是心理重建。现在的我依然谨慎,但不再恐惧。这种带着警觉的平静,或许就是成长的最好证明。

经历过被黑客24小时定位的噩梦后,我意识到预防远比补救更重要。现在我的数字生活像一座精心设计的堡垒,每道防线都经过反复测试。这些防护措施并不复杂,却能有效阻止绝大多数定位企图。

日常生活中的防护措施

位置信息泄露往往发生在最不经意的时刻。养成这几个简单习惯,就能大幅降低被跟踪风险。

社交媒体的位置分享必须彻底关闭。朋友圈的定位打卡、微博的地址标签,这些看似无害的分享都在暴露你的行踪。我现在发布任何内容前都会检查是否包含地理位置数据,这个习惯已经变得像出门锁门一样自然。

公共场所保持设备谨慎使用。咖啡馆里随意连接公共WiFi,商场里充电时使用陌生USB接口,这些行为都可能让黑客趁虚而入。我记得有次在机场,手机突然弹出陌生设备连接请求,立刻警觉地拒绝了。后来才知道那是常见的蓝牙嗅探攻击。

现金支付在某些场合更安全。电子支付虽然方便,但每笔交易都关联着你的位置信息。现在我会有意识地交替使用现金和电子支付,特别是在敏感地点。这种支付方式的多样化能有效模糊你的行动轨迹。

日常出行路线需要适当变化。固定时间走固定路线是最容易被预测的模式。我会有意改变通勤路线,偶尔选择不同的超市或餐厅。这种随机性让长期跟踪变得异常困难。

数字设备的安检清单

每周花十分钟检查设备安全,这个习惯让我安心许多。就像定期体检一样,预防总能发现问题于未然。

手机安全检查从权限审查开始。每个应用的定位权限都需要重新评估,非必要的一律改为“仅使用时允许”或直接拒绝。系统定位服务在不需要时保持关闭状态,这个简单设置能节省电量还能保护隐私。

电脑防护需要多层防御。除了常规杀毒软件,我还安装了网络流量监控工具。它能实时显示哪些程序在访问网络,异常连接立即报警。上周就发现一个伪装成系统进程的后台程序在不断发送数据。

所有设备保持系统最新。软件更新不仅带来新功能,更重要的是修复安全漏洞。我设置所有设备自动更新,确保第一时间获得安全补丁。这个习惯阻止了多次利用旧漏洞的攻击尝试。

备份与加密是最后防线。重要数据定期备份到离线存储设备,所有移动设备启用全盘加密。即使设备丢失,敏感信息也不会落入他人之手。我的加密U盘里存着应急联系方式和关键文档,随身携带但从未被破解。

紧急情况下的应对预案

尽管防护严密,但预案准备能让你在危机时刻保持冷静。我设计了三层应急方案,覆盖不同严重程度的安全威胁。

初级警报针对可疑迹象。收到陌生定位提醒短信,或发现设备异常耗电,立即启动基础防护:关闭所有设备定位功能,切换网络连接,通知信任的联系人。这个级别的响应通常能化解大部分潜在风险。

中级警报应对确认的跟踪行为。当多个迹象表明可能被定位,比如在不同地点收到针对性骚扰信息,需要立即执行设备隔离:主要手机和电脑断网备用,启用预准备的备用设备,改变当日行程路线。我备有一台干净手机和SIM卡专门用于这种情况。

高级警报用于明确的实时跟踪。如果确认被持续定位且威胁升级,预案要求立即前往安全屋并联系专业援助。我的安全屋是预先考察过的公共场所,有完善监控和快速撤离路线。同时启动法律应急程序,联系律师和取证团队。

定期演练让预案更可靠。每季度我会模拟一次应急情况,检验反应时间和流程有效性。上次演练发现备用手机充电器不匹配的问题,及时进行了更换。这种实操练习让理论知识变成肌肉记忆。

安全不是绝对的概念,而是持续的过程。这些防护措施已经成为我生活的一部分,就像系安全带一样自然。它们没有让生活变得不便,反而给了我真正的自由——不用担心被无形眼睛注视的自由。

那段被黑客24小时定位的日子像一场醒不来的噩梦。现在回头看,那段经历反而成了我人生的重要转折。从最初的惶惶不可终日,到现在能够从容地保护自己和他人,这种转变不仅仅是技术的提升,更是心态的重塑。

我的安全生活新常态

安全防护已经融入日常生活的每个细节,不再是负担而是习惯。早晨醒来第一件事不再是刷手机,而是快速检查设备安全状态。这种例行检查只需要两分钟,却能带来一整天的安心。

数字生活变得精简而高效。手机里只保留必要的应用,每个权限都经过仔细考量。社交账号清理了陌生人,分享内容前会再三确认隐私设置。这种有意识的信息管控反而让线上互动更加真实有意义。

我记得有次朋友约在陌生咖啡馆见面,下意识地检查了网络安全性。发现公共WiFi存在中间人攻击风险,立刻切换到了移动数据。这种警觉性在以前是无法想象的,现在却成了本能反应。

物理空间的安全同样重要。家里安装了信号屏蔽袋,重要设备不用时就放在里面。出行时会留意周围环境,避免成为潜在目标。这些习惯没有让生活变得繁琐,反而增添了一份掌控感。

帮助他人的使命感

经历过被跟踪的恐惧,特别能理解那种无助感。现在只要有朋友咨询数字安全问题,我都会耐心解答。这种分享让我觉得那段黑暗经历有了价值。

上个月帮一位单亲妈妈检查手机安全,发现她前夫安装的追踪软件。指导她一步步清除威胁,重新获得安全感时的那个拥抱,让我深刻体会到知识的力量。每个被帮助的人重获安心的笑容,都是对我最大的慰藉。

开始在社区举办公益讲座,教大家基础的防护知识。看到老人们认真记笔记,年轻人恍然大悟的表情,这种成就感难以言表。知识不应该被垄断,安全防护的权利属于每个人。

建立了一个小型互助群组,成员们分享最新的安全威胁和防护经验。这种集体智慧往往能发现个人忽略的细节。我们像现代社会的守望者,在数字世界里互相照应。

给读者的最后忠告

如果你正在经历类似的困扰,请记住恐惧是可以战胜的。第一步往往最难,但只要迈出去,后面的路会越走越宽。

安全防护不是要你与世隔绝,而是在享受科技便利的同时保持清醒。定期检查设备权限,谨慎分享位置信息,这些简单习惯能避免大多数威胁。数字世界就像现实社会,需要基本的防范意识。

寻求帮助不是软弱的表现。专业的安全顾问、法律工作者都能提供支持。我当初如果早点求助,或许能少走很多弯路。你的安全值得投资,无论是时间还是金钱。

最重要的是保持希望。最黑暗的时刻终会过去,那些让你恐惧的经历可能成为你最宝贵的财富。现在的我比任何时候都更懂得保护自己,也更珍惜平凡的安全感。

掌控自己的生活从来都不晚。每一次谨慎的选择,每一个安全习惯的养成,都在构筑属于你的防护网。这份安全感,值得你为之努力。