红客联盟骗局揭秘:如何识别并避免网络安全培训陷阱,保护你的钱包和热情

网络世界里总有一些名词听起来特别高大上,“红客联盟”就是其中之一。记得几年前我朋友兴奋地告诉我加入了一个红客组织,说能学到顶级黑客技术。结果三个月后,他不仅没学到真本事,反而被骗走了五千多块钱。这种打着“爱国黑客”旗号的骗局,正在以各种形式在网络上蔓延。

1.1 红客联盟骗局的常见表现形式

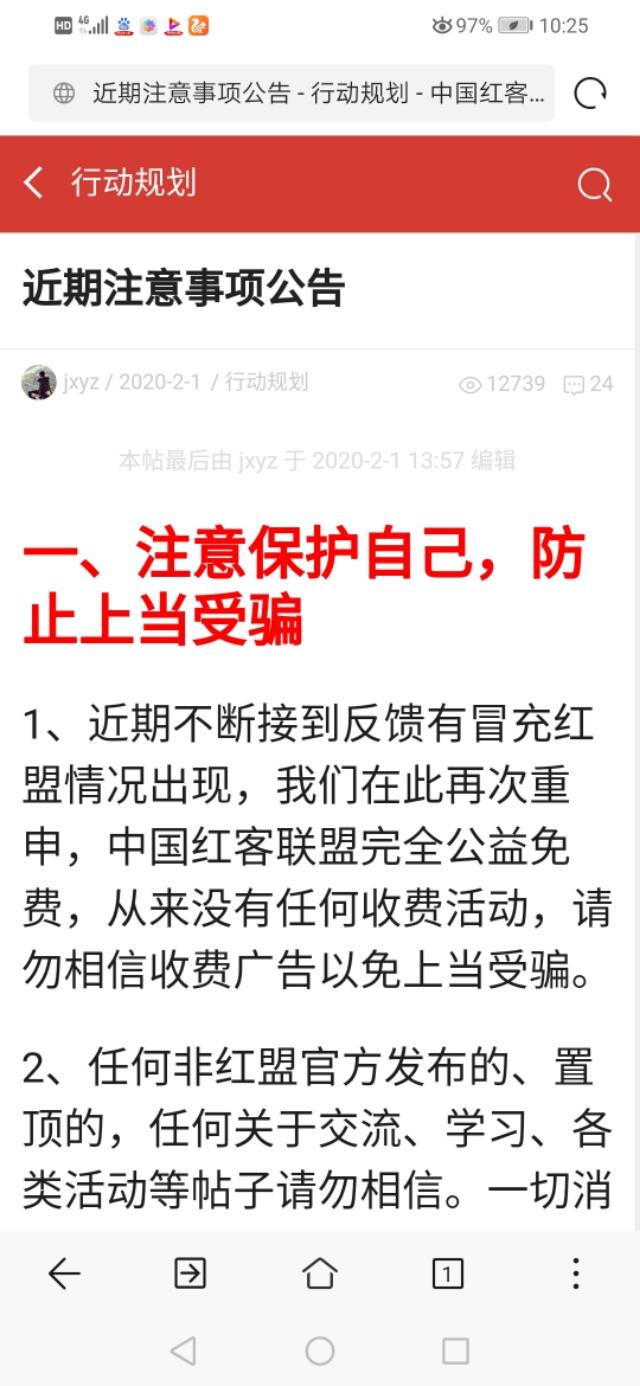

这类骗局往往披着华丽的外衣。最常见的是打着“国家网络安全后备力量”的幌子,声称是官方认可的组织。他们会制作精美的网站,挂上伪造的资质证书,甚至盗用一些真实网络安全会议的图片来增加可信度。

另一种形式是开设所谓的“红客培训课程”。承诺教授高级渗透测试、漏洞挖掘等技术,收费从几百到数万元不等。实际上提供的只是网上随便能找到的基础教程,或者干脆就是录播的过时内容。

有些骗局更隐蔽,会先给学员一些甜头。比如提供几个简单的实战任务,让学员觉得确实能学到东西。等到建立信任后,就开始推销更昂贵的“高级课程”或“内部工具”。这种层层递进的套路,让很多人不知不觉就深陷其中。

1.2 骗局背后的运作机制分析

这些组织的运作其实很有规律。他们通常会选择在技术论坛、社交平台寻找目标人群,特别是那些对网络安全感兴趣但缺乏经验的年轻人。利用这些人对技术的渴望和对“红客”这一概念的误解来实施诈骗。

资金流转设计得很巧妙。往往通过第三方支付平台或虚拟货币来收款,这样既能隐藏真实身份,又能规避监管。有些甚至要求学员发展下线,给予佣金,形成类似传销的组织结构。

最让人防不胜防的是他们的话术设计。他们会刻意模糊“红客”、“白帽黑客”和“黑帽黑客”的界限,让学员产生“学会这些技术既能赚钱又不会违法”的错觉。实际上,他们教授的一些所谓“实战技术”本身就游走在法律边缘。

1.3 与传统网络诈骗的对比特征

与传统网络诈骗相比,红客联盟骗局有着明显的区别。传统诈骗往往直截了当地要钱,而这类骗局会包装成“知识付费”或“培训服务”,具有更强的迷惑性。

另一个显著特征是目标人群的不同。传统网络诈骗针对的是缺乏防范意识的普通网民,而红客联盟骗局瞄准的是特定群体——那些对黑客技术充满好奇的年轻人。这个群体往往具备一定的网络知识,却缺乏对社会复杂性的认知。

持续时间上也存在差异。普通网络诈骗通常是“快进快出”,得手后就消失。而这类骗局往往会维持较长时间,有的甚至运营数年。他们通过建立社群、定期举办线上活动等方式来增强用户粘性,这种长期运营的模式让更多人上当受骗。

这种骗局最令人担忧的是,它不仅造成经济损失,还可能让一些年轻人误入歧途。原本对网络安全充满热情的人,可能因此走上错误的道路。

那些被红客联盟骗局盯上的人,往往带着对技术的纯粹热爱走进陷阱。他们不是缺乏常识,而是在专业领域的认知空白被精准利用。我曾接触过一个案例,某高校计算机系学生,平时能轻易识破普通网络钓鱼,却在“红客精英计划”面前栽了跟头。

2.1 典型受害者案例分享

小李的故事很有代表性。作为大三学生,他在技术论坛看到招募“红客预备队员”的帖子,要求完成三个测试任务。前两个任务只是简单的信息收集,第三个任务突然要求支付2000元“高级工具使用费”。他犹豫时,对方发来其他“学员”使用该工具完成任务的截图——后来才知道这些都是伪造的。

另一个案例来自职场新人小张。她在某职场社交平台被自称“红客联盟HR”的人联系,承诺提供带薪实习机会。在支付了3800元“入职培训费”后,对方就失去联系。这类案例特别令人痛心,因为受害者不仅损失钱财,更对职业发展产生怀疑。

中年群体同样难以幸免。王先生为了给孩子寻找课外兴趣班,被一个声称“培养青少年网络安全意识”的机构吸引。在缴纳9800元年费后,发现所谓的课程只是几个粗制滥造的教学视频。这类骗局往往利用家长望子成龙的心理,显得尤为可恨。

2.2 受害者心理变化过程

接触骗局初期,多数受害者抱着将信将疑的态度。他们会在网上搜索相关信息,但骗局组织者早已准备好成套的虚假好评和案例。这个阶段的心理特征是“谨慎的乐观”,既担心受骗,又被描绘的美好前景所吸引。

随着初步接触的深入,受害者会经历一个“认知合理化”过程。当发现一些小疑点时,会主动帮对方找理由:“可能这是行业特殊性”、“高手总是有些神秘”。这种自我说服往往源于对专业领域的敬畏心理。

投入资金后的心理更为复杂。即便产生怀疑,很多人会选择“沉没成本”效应——已经投入这么多,万一是真的呢?这种心态让受害者越陷越深。有个受害者告诉我,他其实在第二次付费时就感觉不对劲,但想着“再试一次”,结果损失更大。

醒悟阶段往往来得突然而痛苦。可能是发现所谓的“导师”突然失联,或是看到其他受害者的揭露文章。这个时刻的心理冲击很大,很多人会经历强烈的自责和愤怒。这种情绪反应其实很正常,毕竟谁都不愿承认自己被骗了。

2.3 骗局得逞的关键因素分析

专业包装是第一个突破口。这些组织会制作极其专业的宣传材料,使用大量行业术语。普通人很难分辨其中的真伪,特别是当他们对网络安全领域抱有敬畏之心时。这种信息不对称成为骗局滋生的温床。

社群营造的归属感不容小觑。受害者被拉入所谓的“学员群”,里面都是“积极向上”的同伴。实际上很多都是托儿,他们不断分享“学习成果”,制造紧迫感。这种群体压力会让犹豫的人快速做出决定。

精准把握学习者的焦虑心理也很关键。在技术快速迭代的今天,很多人都担心落后。骗局组织者就利用这种焦虑,宣称“错过这次机会就落后一个时代”。这种话术直击内心最柔软的地方。

最致命的是循序渐进的设计。不会一开始就要求大额投入,而是从小额开始,让受害者逐步适应。这种“温水煮青蛙”的方式,比直接要求大额转账有效得多。等意识到问题时,往往已经投入不少资金。

这些因素共同作用,让看似明显的骗局屡屡得手。理解这些机制,或许能帮助更多人避开陷阱。

当你面对那些精心包装的“红客联盟”招募信息时,其实有些蛛丝马迹早就在提醒你这是陷阱。我记得去年帮一个朋友分析某个所谓“红客培训项目”,在查看他们的宣传材料时发现,所有所谓的“学员成功案例”都用的是网络素材图片,连水印都没去掉。这种细节往往能说明很多问题。

3.1 识别骗局的十大警示信号

要求预付费用是最明显的红旗。正规的网络安全组织或培训机构,绝不会在入门阶段就收取高额费用。如果对方强调需要支付“工具费”、“入门费”或“保证金”,基本可以确定是骗局。

过度强调“内部渠道”和“特殊资源”也值得警惕。真正的技术高手更注重基础能力和学习方法,而不是吹嘘所谓的独家资源。那些声称能提供“内部工具”或“未公开漏洞”的,往往都是在编织谎言。

联系方式的单一性很能说明问题。正规组织会有完善的官方渠道,而骗局通常只通过某个社交账号或临时注册的邮箱联系。如果你要求视频会议或实地参观,对方总是找借口推脱,这就要小心了。

宣传材料中的技术错误其实很常见。仔细看他们的介绍文档,经常会发现基本概念错误或过时的技术术语。有次我看到一个所谓“红客联盟”网站,居然还在用十几年前就淘汰的加密算法做宣传,这种专业性的缺失很能说明问题。

时间压力的运用是经典套路。“名额有限”、“截止日期临近”这样的话术,目的就是让你在冲动下做决定。正规的招募流程都会给足考虑时间,不会逼着你立即付款。

成功案例过于完美也值得怀疑。如果所有“学员”都在短时间内获得高薪工作,或者每个案例都像复制粘贴一样雷同,这很可能都是编造的故事。真实的技术成长路径各有不同,不会如此整齐划一。

缺乏透明度的运作机制。问及具体培训内容、师资背景或往期学员联系方式时,对方总是含糊其辞。正规机构会很乐意提供这些信息来建立信任。

不合常理的收益承诺。声称“包就业”、“保证年薪”或“短期速成”的,基本都可以判定为骗局。网络安全领域需要长期积累,没有什么捷径可走。

身份认证的缺失。真正的红客组织成员通常能在专业社区找到踪迹,而骗子往往使用全新的社交账号,没有任何历史活动记录。

支付方式的异常要求。如果对方坚持使用加密货币、第三方支付或直接转账,而不是正规的对公账户,这绝对是个危险信号。

3.2 有效防范措施与应对策略

建立基础的技术认知其实是最好的防护。花点时间了解网络安全领域的基本常识,就能识破大多数低级骗局。不需要成为专家,但要知道这个行业的基本运作规律。

多方验证永远是个好习惯。遇到可疑的招募信息,可以在专业论坛发帖询问,或者找业内人士咨询。网络安全社区其实很乐意帮助新人辨别真伪,这是他们的专业本能。

财务上的谨慎态度能避免很多麻烦。在涉及付款前,给自己设定一个“冷静期”。哪怕是看起来很靠谱的机会,也最好等24小时后再做决定。这个简单的习惯帮我避过不止一次陷阱。

个人信息保护意识要时刻保持。不要轻易提供身份证、银行卡等敏感信息,即使对方以“背景审核”为由。正规机构在初期阶段根本不需要这些资料。

如果已经陷入骗局,及时止损很重要。发现可疑迹象就立即停止资金投入,并保留所有聊天记录和转账凭证。向网络违法犯罪举报网站投诉,虽然追回损失可能困难,但至少能防止更多人上当。

3.3 正规网络安全渠道对比

真正的技术社区往往显得“高冷”但真诚。像KnownSec 404、TSRC这些知名安全团队,他们的招募流程严谨而透明,不会用夸张的宣传语,而是实实在在看重技术能力。

正规培训机构的课程体系都很系统化。他们会明确告知学习路径和所需时间,不会承诺不切实际的效果。学费支付也通常分期或后置,与学习进度挂钩。

行业认证的获取路径是公开透明的。CISP、CISSP这些认证都有官方渠道,考试要求和费用标准一目了然。任何声称能“保过”或“快速获取”的机构都需要警惕。

技术社区的开放性是个重要指标。真正的网络安全社区鼓励讨论和质疑,而骗局组织往往害怕深入的技术交流。如果你在群里提出技术问题得不到实质回答,就要提高警觉了。

这些识别方法和对比角度,希望能帮你在这个信息混杂的时代保持清醒。毕竟在网络安全领域,第一课就应该学会保护自己。