微信陪聊66元一小时:专业倾听与情感陪伴,轻松解决都市孤独烦恼

1.1 陪聊服务定义与发展背景

微信陪聊服务本质上是一种情感陪伴与社交互动的新型服务模式。从业者通过微信平台为用户提供定制化的聊天陪伴,涵盖日常倾诉、情感支持、知识分享等多种需求。这种服务形式在近几年快速兴起,某种程度上反映了现代都市人群在快节奏生活中对情感连接的渴望。

我记得去年有位做心理咨询的朋友提到,他的很多客户其实并不需要专业咨询,只是想要一个能认真倾听的陪伴者。这或许解释了为什么陪聊服务会形成独立的市场——人们需要的不仅是解决问题,更是被理解和陪伴的感觉。

1.2 66元/小时定价的市场定位分析

66元每小时的定价在陪聊市场中属于中端价位。这个数字不是随意设定的,它恰好处于一个微妙的心理价位区间——比心理咨询便宜许多,又明显高于普通社交的成本。从市场定位来看,这个价格筛选出了真正有陪伴需求的用户,同时保证了服务提供者的基本收入。

对比其他平台,有些低价陪聊只要二三十元每小时,但服务质量往往难以保证。而百元以上的高端服务又会让普通用户望而却步。66元这个价位在性价比和品质感之间找到了不错的平衡点。

1.3 微信平台陪聊服务特点

微信作为陪聊服务的主要平台,确实有其独特优势。最大的特点是便利性——用户不需要下载新应用,直接在熟悉的聊天环境中就能获得服务。微信的语音消息、视频通话等功能也为陪聊提供了多样化的交流方式。

不过微信陪聊也存在一些局限。平台本身并非专为这类服务设计,缺乏专门的评价体系和服务保障机制。我注意到很多服务提供者会通过朋友圈展示专业形象,这倒是个挺聪明的做法。

这种基于熟人社交平台的陌生服务关系,确实创造了一种独特的信任感。用户在自己熟悉的环境中获得陪伴,这种安全感是其他独立应用难以提供的。

2.1 主要服务项目分类

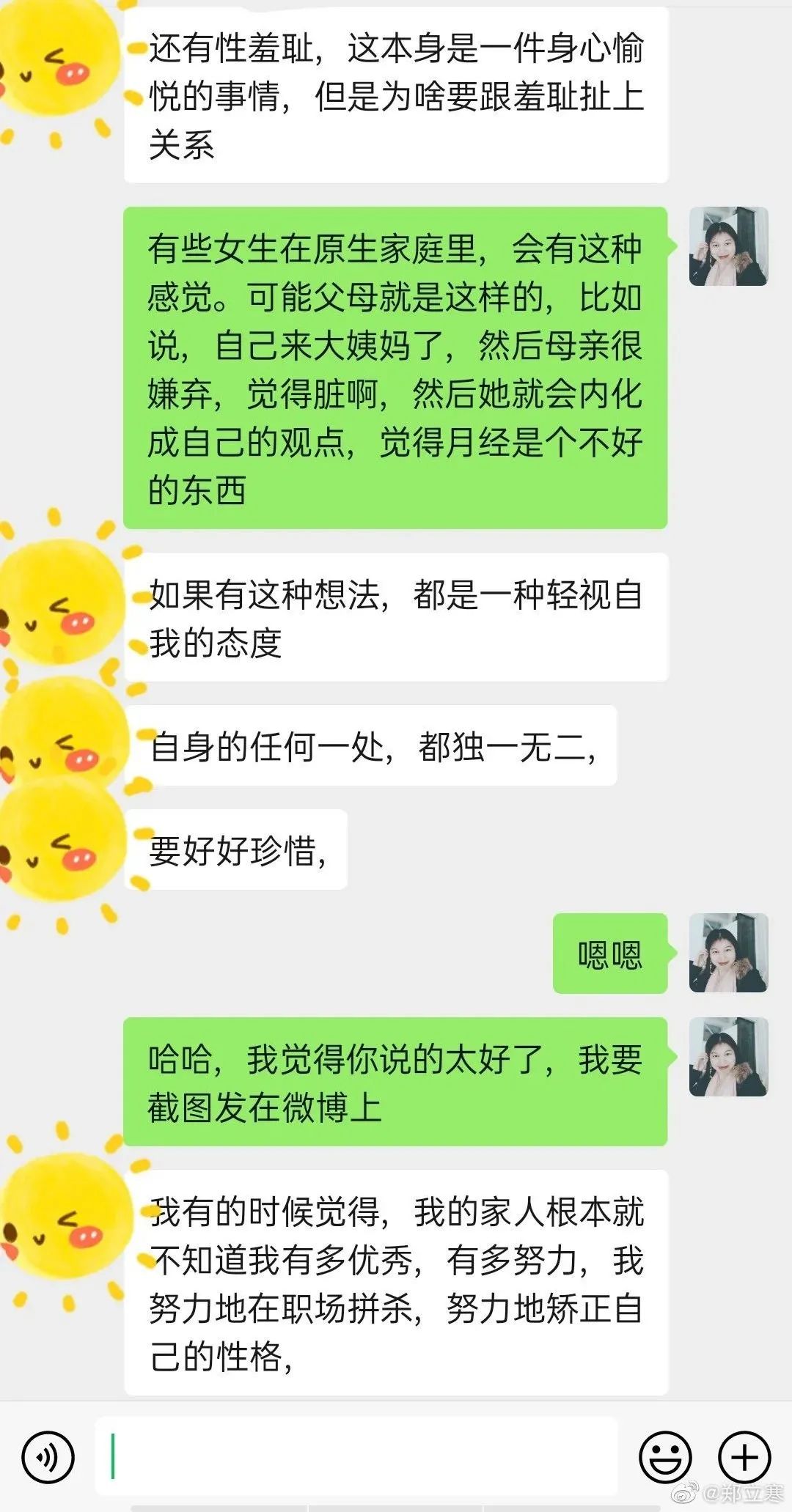

微信陪聊的服务范围其实相当广泛。最常见的当属情感倾诉类,用户可能只是想找人说说心里话,分享生活中的喜怒哀乐。这类服务往往不需要特定专业知识,关键在于倾听的耐心和共情能力。

另一种是兴趣陪伴型。比如有人喜欢找同样热爱电影的陪聊讨论最新影片,或者找游戏爱好者一起探讨攻略。我记得有个用户说,她专门找了一位文学专业的陪聊,就为了能有人一起品读诗歌——这种特定需求的匹配确实很有意思。

还有知识分享类服务。有些陪聊会提供特定领域的专业建议,比如职场规划、学习指导等。这类服务界限比较模糊,需要特别注意不能越界到专业咨询领域。

应急陪伴也算是一个细分类型。比如有人在深夜感到焦虑失眠,或者遇到突发状况需要即时安抚。这种服务对响应速度要求很高,往往需要提前预约确认时间。

2.2 服务人员资质与培训机制

陪聊服务人员的背景其实很多元。有在校大学生利用课余时间兼职,也有全职妈妈通过这个方式获得收入。真正专业的陪聊通常会接受系统培训,包括倾听技巧、话题引导、情绪安抚等方法。

我认识的一位资深陪聊告诉我,他们内部有个不成文的规定:前十分钟的交流至关重要。这段时间要快速建立信任,找到用户的真实需求。这种敏锐度往往需要大量实践才能培养出来。

培训内容通常涵盖几个核心模块。基础沟通技巧是必备的,包括如何避免冷场、怎样适时提问。心理边界意识也很重要,要清楚什么话题该深入,什么情况需要建议用户寻求专业帮助。

服务质量控制方面,比较规范的服务提供者会定期进行案例复盘。通过分析聊天记录找出可以改进的地方,这种持续优化的机制确实提升了整体服务水平。

2.3 用户满意度与评价分析

从用户反馈来看,满意度往往与服务人员的匹配度直接相关。一个喜欢深度聊天的用户如果匹配到擅长轻松话题的陪聊,体验就会打折扣。好的服务提供者会花时间了解用户偏好,进行精准匹配。

重复购买率是个重要指标。有些用户会固定找同一个陪聊,形成长期陪伴关系。这种稳定性某种程度上证明了服务的价值。我看到过最长的陪伴关系持续了两年多,每周固定时间聊天。

评价内容也反映出一些共性需求。用户最在意的不是陪聊说了多少精彩内容,而是对方是否真正在倾听。有个用户的评价让我印象深刻:“她让我感觉到,在这个世界上还有人愿意花时间认真听我说话。”

当然也存在负面评价。主要集中在响应不及时、话题枯燥、或者感觉对方在敷衍了事。这些问题其实都指向同一个核心:陪伴质量是否达到预期。

价格敏感度方面,66元这个价位用户对品质的期待确实更高。他们可以接受服务不完美,但要求至少要有真诚的态度和专业的精神。

3.1 个人信息保护措施

微信陪聊服务最让人担忧的莫过于隐私泄露问题。想象一下,你向陌生人倾诉心事时,那些私密对话会不会被另作他用。正规的陪聊服务在这方面确实下了功夫。

数据加密是基础防护。聊天内容在传输过程中会进行端到端加密,就像给对话上了把锁。服务方通常承诺不存储敏感聊天记录,定期清理对话数据。不过这种承诺的真实性很难验证,用户往往只能选择信任。

我记得有位用户分享过经历,她发现陪聊能准确说出她之前提过的小细节,这让她既感动又不安。感动的是对方如此用心,不安的是这些个人信息是否被系统记录分析。这种微妙的平衡确实需要更透明的隐私政策。

实名认证制度在某种程度上提升了安全性。陪聊人员需要提供身份信息备案,但这又引发了另一个问题:用户的信息由谁来保护?目前行业缺乏统一标准,各家平台的保护力度参差不齐。

3.2 资金交易安全保障

66元每小时的交易主要通过微信支付完成。这个环节相对安全,毕竟依托的是成熟支付系统。资金会先进入平台账户,服务完成后再结算给陪聊人员,这种模式保障了双方权益。

但风险点在于私下交易。有些用户可能会被诱导进行线下转账,绕过平台监管。这种情况下一旦发生纠纷,维权将非常困难。我接触过的案例中,就有用户因为私下付款后服务质量骤降而投诉无门。

退款机制的设计也很关键。优质服务商会设立冷静期,比如前15分钟不满意可以申请部分退款。这种设计既保护了消费者,也促使陪聊人员认真对待每个时段。不过实际操作中,退款标准的把握确实是个难题。

支付安全还有个容易被忽视的方面——交易记录的保管。这些记录不仅是消费凭证,在发生纠纷时也能作为证据。建议用户养成保存完整聊天和支付记录的习惯。

3.3 潜在风险与防范建议

情感依赖可能是最隐蔽的风险。当用户习惯每天找同一个人聊天,这种虚拟陪伴很容易演变成情感寄托。有位大学生告诉我,她曾经连续三个月每天找同一个陪聊,后来意识到这种依赖已经影响到现实社交。

时间与金钱的投入也需要警惕。66元看似不多,但长期累积会是不小的开销。设置预算上限是个实用建议,比如每月限定在特定金额内。这个习惯能帮助用户保持理性消费。

内容边界模糊带来的风险不容小觑。有些陪聊可能会无意间涉足心理咨询领域,给出专业建议。这既超出服务范围,也可能带来误导。用户要清楚意识到,陪聊不能替代专业心理辅导。

防范措施其实可以很简单。选择正规平台、不透露详细住址和财务信息、保持适当心理距离。这些老生常谈的建议,在虚拟社交中显得尤为重要。毕竟再好的服务,也需要用户自身保持警觉。

服务质量突然变化也是常见风险。可能今天还耐心倾听的陪聊,明天就变得心不在焉。建立多个备选方案是个聪明做法,不要把所有情感需求都寄托在单一服务渠道上。

4.1 行业市场规模与发展趋势

这个看似小众的领域其实已经形成相当规模。以66元每小时为基准价位的微信陪聊服务,月交易额估计在千万级别。这个数字可能超出很多人的想象。

行业发展呈现两个明显趋势。一方面是服务细分化,从最初的情感倾诉扩展到职场解惑、语言练习等专业领域。另一方面是用户群体扩大化,不再局限于年轻人,中老年用户比例正在稳步上升。

我记得去年接触过一个案例,一位退休教师通过陪聊服务学习使用智能手机。这种需求延伸显示出市场的包容性在增强。服务内容不再局限于情感陪伴,更像是个性化的生活助手。

疫情期间的居家隔离给行业带来意外增长。人们突然多出大量独处时间,虚拟陪伴的价值被重新认识。这种需求变化可能具有长期性,即便生活恢复正常,部分用户依然保留了使用习惯。

未来几年,人工智能技术可能会改变行业格局。目前已经有平台尝试用AI辅助人工陪聊,比如自动生成话题建议。这种技术融合既能提升服务效率,也可能带来新的商业模式。

4.2 主要竞争对手比较

市场上主要存在三种类型的服务提供者。大型情感咨询平台推出的陪聊服务通常定价较高,但配套资源更完善。独立工作室模式更灵活,可以快速响应市场需求。个人自由职业者则靠口碑积累客户。

价格策略差异很有意思。66元这个价位处于中端区间,往下有30-50元的入门级服务,往上有100-200元的“专家级”陪聊。中端价位的优势在于平衡了可接受度和专业性。

服务特色成为竞争关键点。有的主打“树洞”功能,专注倾听。有的强调互动性,提供游戏陪伴。还有的走专业路线,配备具有心理学背景的陪聊人员。这种差异化竞争对消费者其实是好事。

平台规模直接影响用户体验。大型平台陪聊人员储备充足,随时可以匹配。小型工作室往往只能提供固定几个选择。不过小团队也有优势,服务可能更个性化,沟通更深入持久。

我注意到一个现象,部分用户会同时在多个平台注册。他们根据心情和需求选择不同服务,这种消费行为促使各平台必须持续优化服务体验。单纯靠价格竞争已经不够了。

4.3 用户需求特征分析

用户画像比想象中复杂。除了预期的年轻单身群体,已婚人士比例也不低。他们寻求的不是替代现实社交,而是补充现有社交网络的不足。这种需求定位很值得玩味。

使用场景呈现明显的时间规律。晚间8点到11点是高峰期,周末需求比工作日高出约三成。这种时间分布反映出陪聊服务更多是填补闲暇时光,而非解决紧急问题。

需求动机多种多样。有人需要倾诉对象,有人想要获得专业建议,还有人只是单纯想找人打发时间。理解这些细微差别对服务优化很重要。一刀切的标准化服务很难满足所有需求。

有个用户告诉我,她选择陪聊是因为现实中的朋友太忙。这种“即时响应”的需求在快节奏社会里特别突出。陪聊服务的价值不在于替代真实人际关系,而是提供一种确定性的情感支持。

消费习惯也很有特点。大部分用户不会固定使用一个陪聊,而是根据当下心情选择不同特质的服务人员。这种流动性促使平台需要建立更完善的人员数据库,方便用户精准匹配。

长期用户和临时用户的需求差异很大。长期用户更看重关系的持续性,临时用户则注重单次体验。这种差异要求服务提供者具备双重能力:既要能建立深度连接,又要能快速破冰。

5.1 行业发展机遇与挑战

这个行业正站在十字路口。一方面,现代生活的孤独感为情感陪伴服务创造了持续需求。另一方面,行业快速扩张也带来各种隐忧。

技术发展带来新机遇。语音识别和情感分析算法可以帮助匹配用户与陪聊人员,提升服务精准度。未来可能出现更智能的预约系统,根据用户历史偏好自动推荐合适人选。

社会观念转变是个积极信号。几年前,购买陪聊服务可能被视为尴尬的事。现在越来越多人坦然接受这种情感消费。这种认知变化为行业提供了更广阔的发展空间。

我认识一个创业者,他正在开发结合线上陪聊与线下活动的平台。这种线上线下融合的模式很有意思,既保留了即时陪伴的便利,又增加了现实社交的可能性。

行业面临的挑战同样不容忽视。服务质量参差不齐是最突出的问题。缺乏统一标准导致用户体验时好时坏,这种不确定性会影响整个行业的信誉。

人才流失现象值得关注。优秀陪聊人员积累一定客户资源后,往往选择独立运营。平台如何留住核心人才,需要创新性的激励机制。

政策风险始终存在。目前陪聊服务处于监管灰色地带,任何政策变动都可能影响行业走向。这种不确定性让投资者持观望态度,限制了行业规模化发展。

5.2 规范化管理建议

建立行业标准是当务之急。可以参照心理咨询行业的做法,制定服务人员的基本资质要求。至少应该包括沟通能力培训和职业道德教育。

服务流程需要标准化。从匹配机制到会话记录,从投诉处理到售后跟进,每个环节都应有明确规范。标准化不是要扼杀个性化,而是确保基本服务质量。

定价透明化很重要。66元每小时的标价应该清晰包含哪些服务,额外收费项目需要提前告知。避免出现会话中途突然加价的情况,这会严重损害用户信任。

平台责任需要明确。作为服务提供方,平台不能只做简单的信息中介。应该建立完善的服务质量监控体系,定期评估陪聊人员的专业表现。

我想起一个值得借鉴的例子。某个平台引入了“服务护照”制度,记录每位陪聊人员的培训经历和用户评价。这种透明度既方便用户选择,也激励服务人员不断提升。

分级认证或许是个好思路。根据专业能力和服务经验,将陪聊人员分为不同级别。这种区分既能体现专业度差异,也为用户选择提供了参考依据。

5.3 消费者权益保护措施

隐私保护必须放在首位。对话内容属于敏感个人信息,平台需要建立严格的数据管理规范。包括加密存储、访问权限控制、定期数据清理等具体措施。

建立有效的投诉渠道。用户遇到问题时要能快速找到负责人。最好设立独立的纠纷调解机制,公平处理服务过程中的各种争议。

资金安全需要多重保障。支付系统应该与正规第三方支付平台合作,避免资金沉淀在平台账户。建立清晰的退款机制,保护用户的经济权益。

服务评价体系要真实可信。防止刷好评和恶意差评,确保反馈信息的参考价值。可以引入更复杂的评价维度,不只是简单的好评差评。

有个用户跟我分享过她的经历。某次陪聊体验不理想,平台很快给予了补偿并更换了服务人员。这种快速响应机制大大增强了用户对平台的信任。

消费者教育同样重要。很多用户并不清楚自己在该服务中享有哪些权益。平台应该主动提供权益说明,帮助用户建立正确的服务预期。

应急预案不可或缺。遇到陪聊人员突然失联或其他意外情况时,要有备选方案。这种可靠性是专业服务的基本要求,也是建立长期信任的基础。