如何破解进入对方微信?揭秘微信安全防护与合法监控方法,保护隐私远离法律风险

微信的安全防护像一座精心设计的数字堡垒。每天有超过十亿用户在这座堡垒里交流,而保护这些对话隐私成为微信团队的核心任务。你可能好奇这座堡垒究竟如何运作,它又是怎样抵御各种入侵企图的。

微信账号保护体系

微信账号的保护从注册那一刻就开始了。每个账号都与特定的手机号码绑定,形成第一道防线。想象一下,这就像给你的房子装上了独一无二的门锁——只有持有正确钥匙的人才能进入。

密码系统采用多层加密技术。你的登录密码、支付密码分别存储在不同的安全区域。即使有人获取了你的登录密码,没有支付密码仍然无法完成敏感操作。这种分层保护机制确保即使某道防线被突破,其他安全层依然有效。

我记得朋友曾经忘记密码,重置过程需要同时通过手机验证、身份信息核对,甚至还需要好友辅助验证。这种多重验证虽然略显繁琐,但确实大大提升了账号安全性。

设备绑定与登录提醒功能实时守护着你的账号。每当在新设备登录时,微信会向原设备发送提醒。这种即时警报系统让账号主人能够第一时间发现异常情况。

常见安全防护措施

人脸识别与声音锁构成了生物特征防护层。这些技术将你的生物特征转化为独一无二的识别码,就像用你的面部特征或声音波纹打造专属钥匙。即使别人知道你的密码,没有这些生物特征也无法通过验证。

登录设备管理让你清晰掌握哪些设备正在访问你的账号。你可以随时查看并移除不信任的设备,这种自主控制权赋予用户极大的安全感。

聊天记录加密存储确保即使数据被截获,没有密钥也无法解读内容。微信采用端到端加密技术,理论上连平台方都无法直接读取你的聊天内容。这种设计理念将隐私保护提升到了全新高度。

支付环节的安全防护尤为严格。每笔交易都需要独立密码确认,大额转账还会触发额外验证步骤。这种谨慎态度虽然偶尔带来不便,但确实有效防止了资金损失。

法律风险警示

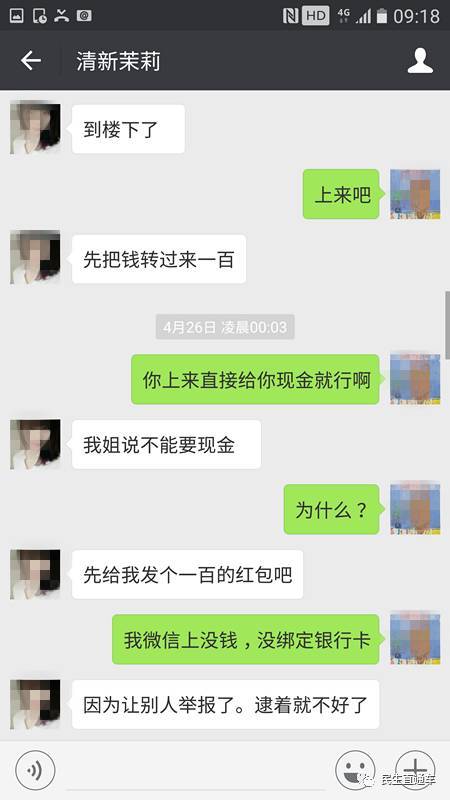

试图破解他人微信账号的行为面临严重法律后果。在中国法律体系中,这明确构成侵犯公民个人信息罪。刑法第253条规定,非法获取公民个人信息最高可判处七年有期徒刑。

去年某地法院审理的一起案例中,一名技术人员因开发微信破解工具被判刑三年。这个真实案例提醒我们,技术能力必须用在合法合规的轨道上。

隐私权是宪法保障的基本权利。任何未经授权的账号入侵都构成对这项权利的侵犯。司法实践中,这类案件通常从重处罚,因为其社会危害性远超表面所见。

除了刑事责任,侵权者还需承担民事赔偿。被侵权人可以主张精神损害赔偿,金额根据侵权情节可能达到数万元。这种双重惩罚体系形成了强大的法律威慑力。

从道德层面看,尊重他人隐私是现代社会的共识。即使出于“关心”或“好奇”,突破这层边界也会破坏人际关系中最基本的信任。维护数字时代的伦理底线需要我们每个人的共同努力。

微信的隐私保护机制确实严密,但这并不意味着所有获取他人微信信息的行为都涉嫌违法。在某些特定场景下,确实存在合规的信息获取渠道。这些方法都建立在尊重隐私权与合法授权的基础之上。

获得授权的监控方法

伴侣间的相互信任有时需要具体行动来维系。在双方明确同意的前提下,可以采取一些透明的监控方式。比如共同使用家庭平板设备登录微信,这种开放式账号共享建立在完全自愿的基础上。

企业管理者在员工知情同意的情况下,可以合法获取工作微信的相关信息。这通常需要事先签署书面协议,明确说明监控范围和使用目的。我记得有位创业朋友就采用了这种方式,他们在员工手册中详细列出了公司设备使用规范,包括工作账号的监管条款。

特殊情况下的授权监控需要格外谨慎。比如夫妻一方因健康原因无法自理时,另一方可以通过合法程序获得账号访问权限。这种情况下,最好有公证文件或医疗机构证明作为支撑。

临时性的账号协助也需要明确授权。帮助家人处理微信事务时,应该当着对方的面操作,避免单独使用他人账号。这种即时授权虽然不需要书面文件,但同样需要当事人的明确同意。

家长监护功能使用

微信的青少年模式为家长提供了合法的监护渠道。通过绑定孩子的微信账号,家长可以管理他们的使用时间、支付限额和访问内容。这种设计既保护了未成年人的网络安全,又赋予了家长适当的监督权利。

开启青少年模式需要家长与孩子共同完成验证。这个过程本身就促进了亲子间的沟通,让孩子理解这种限制是出于关爱而非控制。实际操作中,家长可以设置每日使用时长,晚上特定时段自动禁用,还能限制直播、小程序等功能的访问。

支付行为的监护尤为重要。家长可以为孩子设置单次和月度消费上限,避免不理性的消费行为。每次支付都需要家长验证,这种设计既培养了孩子的理财观念,又防止了经济损失。

内容过滤功能帮助屏蔽不良信息。系统会自动识别并限制不适合未成年人的内容,同时家长可以手动添加黑名单。这种双重保护为孩子的网络环境建立了安全屏障。

远程查看功能让家长了解孩子的社交动态。通过关联的家长账号,可以查看孩子的朋友列表和大致活跃时间,但不会显示具体聊天内容。这种设计平衡了监护需求与隐私尊重。

企业微信管理权限

企业微信为管理者提供了完整且合法的信息管理方案。员工作为企业微信用户,其工作相关的通讯记录属于公司资产范畴。这种管理权限需要在入职时明确告知,并写入劳动合同补充条款。

聊天记录的合规存档功能适用于金融、医疗等特定行业。这些行业有法定的信息保存要求,企业微信的存档功能帮助机构满足监管需求。存档过程完全透明,员工会收到明确提示。

客户联系的管理权限让企业能够更好地服务客户。当员工使用企业微信添加客户时,企业可以在员工离职后继续维护这些客户关系。这种设计保护了企业的商业资源,也避免了客户服务的断层。

工作群组的监管权限需要合理使用。管理者可以查看工作群的总体活跃度,但不应随意翻阅私人对话。这种界限的把握体现了专业管理的智慧。

数据统计分析功能帮助企业优化内部沟通。通过匿名的通讯模式分析,管理者可以了解团队协作效率,而不会触及个人隐私。这种宏观层面的信息获取既实用又合规。

权限分级管理确保不同层级的管理者获得适当的信息访问权。普通主管与高级管理者拥有不同的数据查看范围,这种设计既满足了管理需求,又最大限度保护了员工隐私。

微信账号就像我们数字生活的保险箱,里面装着太多珍贵的东西。聊天记录、支付信息、个人照片,每一样都值得用心守护。我见过太多因为一时疏忽导致账号被盗的案例,那种焦急和无助真的让人揪心。

强化账号安全设置

密码设置是安全防护的第一道门。别再用生日或简单数字组合了,那相当于把钥匙放在门垫下面。建议使用包含大小写字母、数字和特殊符号的混合密码,长度最好超过12位。定期更换密码也是个好习惯,就像定期更换门锁一样。

双重验证功能一定要开启。这就像在门口加装了一道安全门,即使有人拿到你的密码,没有验证码也进不来。微信支持通过短信、语音电话或安全密钥进行二次验证,多种方式任你选择。我记得有次在陌生设备登录,就因为开了双重验证成功阻止了可疑访问。

登录设备管理经常被忽略。定期检查“我的账号-登录设备”列表,清除那些不再使用的设备。就像你不会把家门钥匙留给搬走的租客一样,旧设备上的登录权限也该及时收回。

支付密码单独设置很重要。别和登录密码用同一个,这样即使有人突破第一道防线,你的钱包还是安全的。建议使用6位纯数字支付密码,既方便记忆又足够安全。

隐私设置要仔细调整。谁可以看到你的朋友圈、手机号是否公开、是否通过手机号找到你,这些选项都值得花时间配置。合适的隐私设置就像给窗户拉上窗帘,既不影响采光,又保护了室内隐私。

防范社交工程攻击

社交工程攻击往往披着友善的外衣。那些自称客服的电话、帮忙投票的链接、中奖通知的短信,都可能是不法分子的诱饵。他们利用人的信任心理和好奇心,一步步引导你走入陷阱。

警惕假冒官方消息。微信团队不会以任何理由索要你的密码或验证码。任何要求提供这些信息的消息都值得怀疑。有个朋友就差点上当,对方声称他的账号异常需要验证码解锁,幸好他多留了个心眼。

不明链接和二维码要谨慎对待。在点击前先确认来源是否可靠,不确定的话宁可错过也不要冒险。那些“帮孩子投票”、“领取优惠”的链接往往是钓鱼网站的伪装。

公共Wi-Fi使用要格外小心。咖啡馆、机场的免费网络可能成为黑客的监听站。在这些网络环境下登录微信,就像在闹市大声说出银行卡密码。实在需要使用时,建议开启VPN加密连接。

好友求助也要核实身份。遇到好友通过微信借钱或索要验证码,最好通过电话或见面确认。盗号者经常利用已得手的账号向好友列表继续行骗,形成连锁反应。

个人信息保护意识要加强。避免在社交媒体过度分享生活细节,那些看似无害的信息可能成为黑客破解安全问题的答案。你的宠物名字、毕业学校、母亲姓氏,都可能是安全验证的关键。

紧急情况应对措施

账号异常要立即行动。如果收到非本人操作的登录提醒,或者发现聊天记录被删改,第一时间冻结账号。微信提供了紧急冻结功能,可以通过110.qq.com或拨打客服热线快速处理。

密码紧急修改流程要熟悉。发现可疑活动时,立即通过“我-设置-账号与安全-微信密码”路径修改密码。新密码要完全不同于旧密码,避免黑客使用旧密码推导新密码。

联系客服的渠道要记牢。除了App内的客服入口,还可以通过腾讯客服官网、微信公众号等多个渠道寻求帮助。提前了解这些渠道,紧急时才不会手忙脚乱。

重要数据定期备份很必要。虽然微信有云端备份功能,但重要的聊天记录和文件建议额外保存。这样即使账号出现问题,珍贵的信息也不会丢失。

向朋友发出预警是明智之举。确认账号被盗后,及时通过其他渠道通知亲友,防止骗子利用你的身份继续行骗。一句简单的“微信号被盗,任何借钱信息都不要信”就能避免更大损失。

法律维权意识不能少。如果账号被盗导致财产损失,要及时报警并保留相关证据。聊天记录、转账凭证、登录提醒都是重要的维权依据。

安全防护是个持续的过程,需要像照顾盆栽一样定期打理。可能今天设置的安全措施,明天就需要更新。保持警惕,但不必过度焦虑——毕竟大多数安全风险都可以通过简单的预防措施避免。