24小时黑客在线接单的app:揭秘背后的风险与防护指南

深夜两点,你的手机突然收到一条陌生短信:“专业黑客服务,24小时在线接单”。这不是电影情节,而是当下真实存在的网络服务模式。这些宣称能够提供各种黑客服务的应用程序,正在某些网络角落悄然兴起。

暗网交易平台的演变历程

早期的黑客服务交易大多发生在暗网的某个隐蔽论坛。我记得2015年左右,想要寻找这类服务需要翻越层层网络屏障,通过特定的加密浏览器才能进入那些充满神秘色彩的暗网市场。那时的交易更像是一场地下聚会,参与者需要掌握特定的技术知识和访问渠道。

随着技术发展,这些交易逐渐从完全匿名的暗网空间向表层网络渗透。最初是加密聊天群组,然后是伪装成普通社交媒体的私密社群。移动互联网的普及最终催生了专门的黑客服务应用程序。这些app将原本分散的黑客服务整合到了一个相对统一的平台,让寻找黑客服务变得像点外卖一样简单。

移动互联网时代的黑客服务新模式

移动设备的普及彻底改变了黑客服务的运作方式。现在,任何人只要拥有一部智能手机,就能通过特定渠道下载这些所谓的“黑客服务app”。这些应用通常打着“网络安全测试”、“系统漏洞检测”的幌子,实际上提供的是各种非法黑客服务。

我注意到一个有趣的现象:这些app的界面设计越来越专业化,操作流程也越来越标准化。用户可以在app内浏览不同黑客提供的服务项目,查看“客户评价”,甚至还能享受所谓的“会员优惠”。这种将非法服务包装成正规商业模式的作法,确实让不少缺乏警惕的用户上当受骗。

当前市场上常见的黑客接单app类型

经过观察,这些黑客接单app大致可以分为几个类型。最常见的是综合型服务平台,号称能提供从网站入侵到数据恢复的各种服务。还有专注于特定领域的专业型app,比如专门破解社交账号的,或者专门提供DDoS攻击服务的。

另一种类型是伪装成合法安全工具的应用程序。它们表面上提供手机清理、网络加速等功能,背地里却在进行非法的黑客服务交易。这类app的隐蔽性更强,普通用户很难识别其真实用途。

这些应用程序通常生命周期很短,经常更换名称和图标来躲避监管。今天可能还叫“网络安全专家”,明天就变成了“系统维护大师”。这种频繁变换身份的特点,使得追踪和打击变得异常困难。

从技术角度看,这些app的开发水平参差不齐。有些只是简单的网页封装,有些则采用了相当复杂的加密通信机制。但无论技术如何,它们本质上都是在为非法活动提供便利平台。

这种服务模式的出现,确实反映了数字时代的一些特殊需求。但我们必须清醒认识到,使用或提供这类服务都可能涉及严重的法律风险。在便利性与合法性之间,每个人都应该做出明智的选择。

下载一个声称能提供黑客服务的app,就像打开一个包装精美的潘多拉魔盒。表面上看,它承诺解决你的各种网络需求,实际上却可能在悄悄掏空你的数字生活。

用户隐私数据泄露风险

这些应用在安装时往往要求获得大量手机权限——通讯录、相册、位置信息,甚至短信读取权限。我记得有个朋友曾经出于好奇下载过这类应用,几天后就开始收到精准的诈骗电话,对方能准确说出他的个人信息。

这些应用的后台服务器通常设在监管宽松的地区,收集到的用户数据可能被转手卖给多个下家。你的身份信息、社交关系、财务情况被打包成数据商品,在黑市上以惊人的速度流转。更可怕的是,这些数据泄露往往是在你完全不知情的情况下发生的。

金融账户安全威胁

当你使用这些app时,它们会想方设法获取你的支付信息。有些会伪装成需要充值会员才能使用服务,有些则直接植入恶意代码来监控你的银行应用操作。

你的支付密码、银行卡信息、交易记录都可能暴露在危险中。我听说过一个案例,用户在某黑客app上支付了所谓“服务费”后,不到一周时间,他的电子钱包就发生了多笔未授权交易。这些应用背后的操作者很懂得如何避开风控系统的监测,他们的手法比普通网络诈骗要专业得多。

设备系统安全漏洞

为了提供所谓的“黑客服务”,这些应用通常需要获取系统级权限。它们会利用各种漏洞来突破系统限制,这本身就给设备安全带来了巨大隐患。

你的手机可能被植入后门程序,变成黑客控制的“肉鸡”。这些后门极其隐蔽,普通的杀毒软件很难检测出来。它们不仅窃取你的数据,还可能利用你的设备发起网络攻击。想象一下,某天你突然收到运营商的警告,说你的设备正在参与DDoS攻击,而你自己却毫不知情。

法律合规风险分析

使用这些app本身就可能让你陷入法律困境。在很多国家和地区,即便只是购买黑客服务也属于违法行为。你可能会因为试图入侵他人系统而面临刑事指控。

执法部门越来越重视这类网络犯罪的打击力度。去年就有一起典型案例,数名通过app购买黑客服务的用户与提供服务者一同被起诉。法律不会因为“不知情”而免除你的责任,每个成年人都需要为自己的网络行为负责。

这些风险往往相互关联,形成一个恶性循环。隐私泄露导致金融风险,系统漏洞加剧隐私问题,而所有这些最终都可能演变成法律问题。在这个数字时代,保护自己的最好方式,就是远离这些看似诱人实则危险的“捷径”。

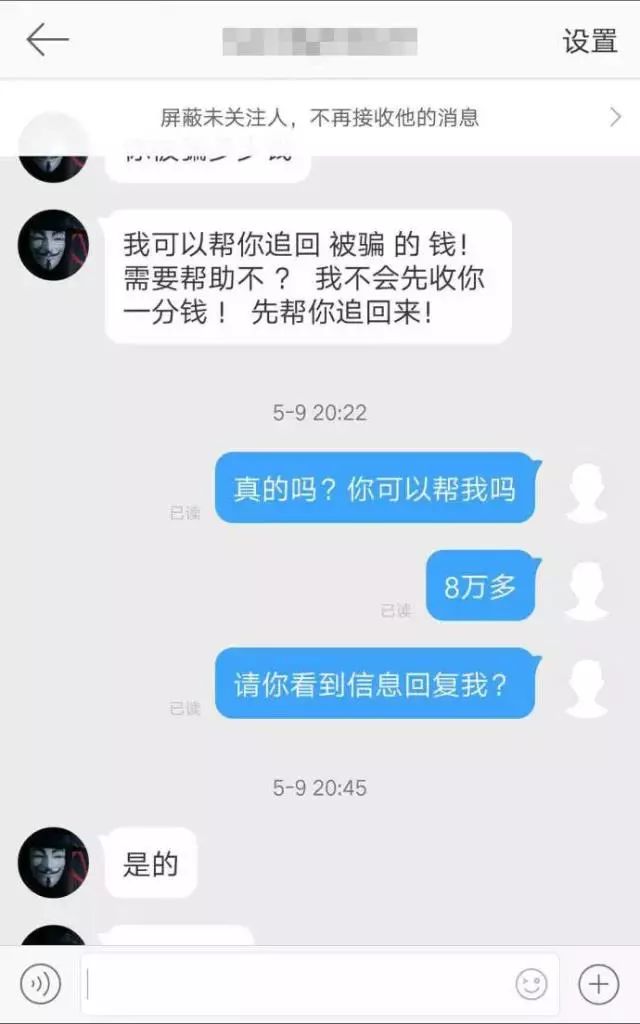

那些声称提供24小时黑客服务的app,本质上就是精心设计的骗局。它们像变色龙一样不断变换手法,但剥开华丽的外壳,里面都是相似的诈骗套路。

虚假服务诈骗案例

最常见的骗局是收取费用后直接消失。这类app通常会展示大量“成功案例”和“用户好评”,实际上都是伪造的。我记得有个年轻人想恢复被删除的聊天记录,向某个黑客app支付了2000元“定金”,对方收钱后立即拉黑了他。

这些诈骗者很懂得利用人们的心理弱点。他们会设置一个看起来很专业的客服系统,用技术术语包装自己,让你相信他们确实有能力。实际上,所谓的“黑客专家”可能连基本的编程都不懂,他们唯一精通的,就是如何让你掏钱。

勒索软件传播案例

更危险的是一些app本身就是恶意软件的载体。用户下载后,设备会被悄悄安装勒索软件。有个企业主就遭遇过这种情况,他手机里的所有文件突然被加密,屏幕上出现勒索信息:支付1个比特币才能解锁。

这些勒索软件往往伪装成“系统优化工具”或“隐私保护软件”。它们在运行时不会立即发作,而是潜伏在系统中等待最佳时机。等到收集到足够多的敏感数据后,才会突然发难。这时候用户面临的选择往往都很艰难——要么损失重要数据,要么向犯罪分子妥协。

身份盗用诈骗案例

身份盗窃是另一个重灾区。这些app会以“验证身份”为名,要求用户上传身份证照片、手持身份证照片甚至人脸识别视频。所有这些生物识别信息一旦落入犯罪分子手中,后果不堪设想。

我接触过一个受害者,他在某黑客app上提交了身份信息后,不久就发现自己名下多出了数张信用卡。犯罪分子利用他的真实信息办理各种金融业务,而所有的债务都记在了他的头上。要证明这些交易与自己无关,需要花费大量时间和精力。

资金洗钱风险案例

有些app表面提供黑客服务,实则是洗钱通道。它们会让用户先支付“服务费”,然后以各种理由拒绝提供服务,最后通过复杂的资金流转路径将钱款“洗干净”。

你的支付可能在不自知的情况下助长了更严重的犯罪活动。这些资金最终可能流向毒品交易、人口贩卖甚至恐怖主义活动。执法机构在追溯这些资金流向时,最初付款的用户很可能被卷入调查中。

每个案例都在提醒我们,网络世界的诱惑背后往往藏着陷阱。那些承诺能帮你解决难题的黑客服务,最终往往会给你制造更多麻烦。保持警惕,远离这些可疑应用,才是保护自己的明智选择。

面对那些声称24小时在线服务的黑客app,你其实有很多方法可以保护自己。这些防护措施并不复杂,就像给家门上锁一样简单,却能有效避免不必要的损失。

识别可疑app的特征

这类诈骗app往往带着明显的“危险信号”。它们通常会在描述中过度强调“100%成功率”、“绝对匿名”这类不切实际的承诺。正规的网络安全服务从不会这样打包票。

看看应用商店里的用户评价。真实的评价会有具体细节,而刷出来的好评往往千篇一律,充满夸张的赞美词。我注意到一个规律:那些只有五星和一星评价的应用,通常都存在问题。正常应用的评价分布应该更均衡。

应用权限也是重要指标。一个声称提供文字咨询服务的app,却要求获取你的通讯录、相册、位置信息,这就很可疑。记得去年有个朋友差点下载这类应用,幸好他多看了一眼权限要求,发现它连摄像头权限都要,而实际上根本用不到这个功能。

安全防护工具的选择与使用

手机安全软件不再是可有可无的装饰品。选择知名厂商出品的防护工具,它们能实时监测应用行为,发现潜在威胁。不过要注意,别被那些名字听起来很厉害的“超级安全卫士”迷惑,它们可能就是恶意软件本身。

定期进行安全扫描应该成为习惯。就像我们定期体检一样,手机也需要检查健康状况。设置自动扫描可以省去很多麻烦,我自己的手机就设为每周五晚上自动扫描,那时候我通常在放松休息,完全不会打扰日常使用。

系统更新看似琐碎,实际上很重要。每次系统更新都包含最新的安全补丁,能修复已知漏洞。那些黑客往往就是利用旧系统的漏洞进行攻击的。

个人信息保护措施

在网上填写个人信息时,多问一句“真的需要提供这些吗”。很多不必要的个人信息泄露,都源于我们太轻易地交出数据。

密码管理值得用心对待。使用不同的密码组合,启用双重验证,这些老生常谈的建议确实有效。有个简单方法:准备一个基础密码,然后根据不同平台添加特定前缀或后缀。这样既保证多样性,又方便记忆。

谨慎对待公共WiFi。在咖啡厅、机场使用免费网络时,避免进行敏感操作。如果必须使用,VPN是个不错的选择。不过要选择可信的VPN服务,别随便下载那些免费的、来路不明的VPN应用。

遇到诈骗后的应急处理流程

一旦发现被骗,时间就是关键。立即联系银行冻结相关账户,防止更多资金损失。保留所有聊天记录、转账凭证,这些都将成为后续维权的证据。

报警是必要步骤。很多人因为觉得“金额不大”或“丢脸”而选择沉默,这反而助长了犯罪分子的气焰。执法机构需要这些报案信息来追踪犯罪团伙。

通知你的社交圈也很重要。如果诈骗涉及身份盗用,及时告知亲友可以避免他们也被牵连。同时要在各个平台修改密码,检查账户异常。

最后,给自己一些心理缓冲。被骗不代表你愚蠢,只是犯罪分子太狡猾。重要的是从中吸取教训,提升未来的防范意识。

保护自己不需要成为技术专家,只需要保持基本的警惕和常识。在这个数字时代,安全意识就像生活中的一把雨伞,平时可能觉得多余,真正需要时却能为你遮风挡雨。

当那些声称24小时在线接单的黑客app在网络上活跃时,法律和监管的力量正在编织一张越来越密的防护网。了解这些保护机制,就像知道暴雨天该往哪个屋檐下躲一样重要。

相关法律法规解读

我国《网络安全法》明确将未经授权的入侵、干扰、窃取等行为列为违法。那些在app上接单提供黑客服务的人,实际上已经触犯了法律红线。记得去年有个案例,一个提供“网站测试”服务的开发者,最终因非法侵入计算机系统罪被判刑。

《刑法》中关于计算机犯罪的条款覆盖范围很广。从非法获取计算机信息系统数据到提供侵入工具,都有相应的处罚规定。这些法律条文不是摆设,而是实实在在的保护屏障。

个人信息保护法同样适用这类场景。黑客服务往往涉及数据窃取,这就直接违反了个人信息保护的相关规定。法律对个人信息的定义相当广泛,包括但不限于身份信息、行踪轨迹、通讯内容等。

监管部门打击措施

网信部门、公安机关近年来持续开展“净网”专项行动。这些行动不仅针对大型网络犯罪,也覆盖到各类黑客服务交易平台。监管技术手段在不断提升,大数据分析让隐蔽的交易行为更容易被发现。

应用商店的审核机制也在加强。主流应用市场都在完善审核标准,对涉嫌提供非法服务的app采取下架处理。监管部门和平台企业之间的协作越来越紧密,形成了一道道过滤网。

跨境执法合作成为新趋势。很多黑客服务利用境外服务器开展活动,但现在国际间的执法协作正在加强。去年就有一起通过国际协作破获的黑客平台案件,涉案人员分布在多个国家,最终都被依法追究。

企业安全防护责任

企业需要建立完善的安全防护体系。这不仅是技术投入,更包括制度建设和员工培训。一个有趣的现象是,很多数据泄露事件都源于内部管理疏忽,而非外部黑客攻击。

定期安全评估应该成为企业例行工作。就像我们定期体检一样,网络系统也需要专业“诊断”。选择有资质的网络安全服务机构进行评估,避免找那些来路不明的“安全专家”。

incident响应机制必不可少。制定详细的应急预案,明确数据泄露等安全事件的处置流程。实际演练很重要,纸上谈兵往往会在真实事件中暴露不足。

公众安全意识教育的重要性

安全教育应该从“知道风险”升级到“懂得应对”。很多人听说过黑客服务的危害,但遇到具体问题时仍然不知所措。社区、学校、工作单位都可以成为安全教育的场所。

媒体在安全意识普及中扮演重要角色。通过真实案例的报道,让公众更直观地理解风险。我注意到最近不少法制节目开始采用模拟演示的方式,效果比单纯说教好很多。

家庭教育也不能忽视。现在孩子们接触网络越来越早,培养他们的安全意识同样重要。简单易懂的规则、实际操作的指导,比严厉禁止更能产生效果。

法律和监管就像城市的红绿灯和交通规则,它们为每个人的网络安全出行提供基本保障。而每个人的安全意识,则是这条路上最可靠的导航仪。