黑客最害怕三个东西:多因素认证、入侵检测与零信任架构,让网络安全防护更轻松

想象一下黑客面对铜墙铁壁时的表情。他们精心准备的攻击工具突然失效,精心设计的入侵路径被瞬间阻断。网络安全的世界里,防御技术正以前所未有的速度进化,让攻击者的日子越来越不好过。

多因素认证系统

密码单独使用的时代正在终结。多因素认证要求用户在输入密码后,还需要通过其他方式验证身份——可能是手机收到的验证码,也可能是指纹或面部识别。这种层层设防的机制让黑客即使窃取了密码也无计可施。

我记得有个朋友的公司去年部署了多因素认证。某天深夜,黑客确实拿到了几个员工的密码,但面对第二道验证关卡时只能望而却步。这种防御方式的效果立竿见影。

入侵检测与防御系统

这套系统就像网络世界的智能哨兵。它不间断地监控着所有进出的数据流量,一旦发现可疑行为就会立即报警。更先进的版本甚至能自动拦截攻击,在威胁造成损害前就将其消除。

传统的防火墙只能检查数据包来自哪里,而入侵检测系统能深入分析数据包内部的内容。它能识别出那些伪装成正常流量的恶意代码,这种深度检测能力让许多高级攻击手段无所遁形。

零信任安全架构

"从不信任,始终验证"——这是零信任架构的核心哲学。它彻底改变了传统的安全思维,不再区分内部和外部网络。每个访问请求,无论来自何处,都需要经过严格的身份验证和权限审查。

零信任架构将网络分割成多个微小的安全区域。即使黑客突破了某一道防线,他们也很难在系统内部自由移动。这种设计极大地限制了攻击者得手后的破坏范围。

这三项技术共同构筑了现代网络防御的基石。它们不是孤立存在的,而是相互配合,形成了一张让黑客头疼的防护网。部署这些防御措施的组织往往能显著降低被成功攻击的风险。

网络安全从来不是一劳永逸的事情。但这些防御技术确实让攻击者的成本大幅上升,迫使许多潜在的攻击者转向防护更薄弱的目标。在这个意义上,它们不仅保护了具体的企业,还提升了整个网络生态的安全水位。

黑客们精心策划的攻击行动,往往会在某些工具面前土崩瓦解。这些网络安全工具就像数字世界的猎手,能够嗅出异常、追踪痕迹、预测威胁。它们让攻击者无处遁形,也让防御者占据了主动地位。

端点检测与响应工具

传统的防病毒软件已经不够用了。端点检测与响应工具在每台设备上安装了一个智能守卫,它不仅能够检测已知的恶意软件,还能通过行为分析发现未知威胁。当可疑活动发生时,它会立即记录详细信息并采取应对措施。

我认识的一家电商公司去年遭遇了一次针对性攻击。黑客绕过了传统防护,但端点检测工具注意到了异常的数据访问模式。系统自动隔离了受感染的设备,同时保留了完整的攻击证据链。这种级别的防护让攻击者很难在系统中潜伏。

端点检测与响应工具的最大优势在于它的响应能力。它不只是发出警报,而是能够自动采取遏制措施。这种主动防御方式大大缩短了从发现威胁到处理威胁的时间窗口。

安全信息和事件管理系统

想象一个能够同时监控数千个安全数据源的中枢神经系统。安全信息和事件管理系统就是这个角色,它从防火墙、服务器、应用程序等各个角落收集日志数据,通过关联分析找出潜在的安全事件。

这个系统的威力在于它的全局视角。单个设备上的异常可能微不足道,但当系统发现多个地点的相似异常时,就能识别出协同攻击的迹象。黑客精心设计的分布式攻击往往会在这种全局分析下原形毕露。

部署这类系统需要相当的投入,但回报是值得的。它能将安全团队从海量告警中解放出来,专注于真正的威胁。对于攻击者来说,这意味着他们的每一步都可能被记录和分析。

威胁情报平台

知己知彼,百战不殆。威胁情报平台让组织能够了解攻击者的战术、技术和程序。它收集全球范围内的攻击数据,分析最新的威胁趋势,帮助防御者提前做好准备。

这类平台的价值在于它的预见性。通过分析其他组织遭受的攻击,企业可以提前加固自己的薄弱环节。当某种新型攻击手法在某个地区出现时,世界另一端的组织就能立即获得预警。

威胁情报改变了安全防御的节奏。防御者不再被动等待攻击,而是能够主动调整防御策略。这种情报驱动的安全方法让黑客很难重复使用成功的攻击手段。

这三类工具构成了现代安全运营的核心。它们相互配合,形成了从预防到检测再到响应的完整链条。在经验丰富的安全团队手中,这些工具能够构建出令攻击者望而生畏的防御体系。

当然,工具本身并非万能。它们的有效性很大程度上取决于使用者的技能和组织的安全流程。但毫无疑问,这些工具已经极大地改变了攻防双方的平衡。对于认真对待安全的企业来说,投资这些工具不再是选择题,而是必答题。

再坚固的城墙也需要守军时刻警惕。网络安全同样如此,单纯堆砌技术工具就像建造没有士兵驻守的堡垒。真正的防护需要将技术、人员和流程编织成一张无缝的防护网,让攻击者找不到可乘之机。

技术防御的组合应用

单一防护手段很容易被绕过。聪明的防御者懂得将不同技术层层叠加,形成纵深防御。多因素认证确保身份安全,入侵检测系统监控网络流量,零信任架构验证每次访问请求,这些技术相互补充,填补彼此的安全盲区。

我参与过一个金融项目的安全设计。他们最初只依赖防火墙和防病毒软件,结果遭遇了钓鱼攻击导致的数据泄露。后来我们部署了多因素认证来保护账户,添加了行为分析工具检测异常登录,还实施了网络分段限制横向移动。这种组合拳让攻击成本显著提升。

技术组合的关键在于协同运作。各个安全产品需要能够共享威胁情报,协同响应。当端点检测工具发现可疑活动时,它应该能够触发网络层面的封锁,同时通知安全团队。这种联动防御让攻击者疲于应对。

人员培训与安全意识

最先进的安全系统也可能被一个点击恶意链接的员工轻易绕过。人是安全链条中最灵活也最脆弱的一环。定期的安全意识培训不是可有可无的奢侈品,而是防御体系的基础组成部分。

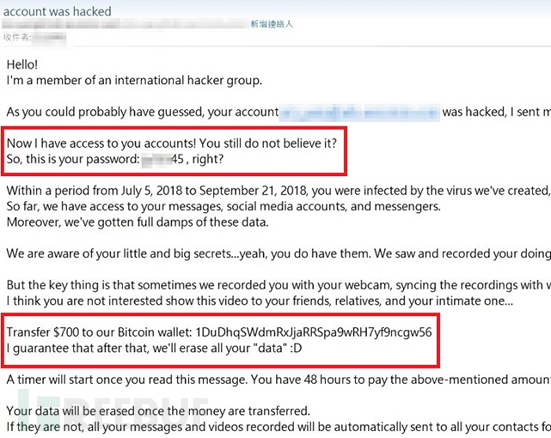

培训内容需要与时俱进。简单的“不要点击陌生链接”已经不够了。现在的钓鱼邮件如此逼真,连专业人士都可能上当。我们应该教员工识别更细微的异常,比如发件人地址的微小差异,或者紧急语气的异常使用。

记得有次内部测试,我们发送了模拟钓鱼邮件。财务部的一位同事注意到邮件要求的操作违背了正常流程,她立即报告了安全团队。这种警惕性正是有效培训的结果。当每个员工都成为安全传感器,组织的防护能力就会指数级增长。

持续监控与应急响应

攻击可能发生在任何时间,防御必须保持全天候运转。持续监控就像安全团队的耳目,时刻扫描着系统的每个角落。而精心设计的应急响应计划确保在发现问题时,团队知道该做什么、怎么做。

监控不是简单地收集日志,而是从中提取有意义的信号。现代系统产生的数据量如此庞大,人工分析根本不现实。我们需要智能工具帮助我们识别异常模式,但同时也要保留人工判断的空间。机器发现异常,人类理解上下文。

应急响应需要定期演练。纸上谈兵的预案在实际危机中往往漏洞百出。我们每季度都会进行模拟攻击演练,让团队在压力下实践响应流程。第一次演练时确实手忙脚乱,但经过几次改进,现在团队能够快速、有序地应对各种情况。

构建全面防御不是一次性的项目,而是持续演进的过程。技术需要更新,人员需要再培训,流程需要优化。在这个动态平衡中,组织能够建立起让攻击者望而却步的深度防御。安全不是终点,而是永无止境的旅程。