黑客技术入门盗QQ号:从原理到防护,全面解析网络安全与法律风险

网络世界像一座巨大的数字城市,每天都有无数信息在流动。你可能听说过“黑客”这个词,脑海里浮现出电影里那些在键盘上飞快敲击的神秘人物。现实中的黑客技术,远比银幕形象复杂得多。

黑客技术定义与分类

黑客技术本质上是一套计算机系统操作技能。它包含系统分析、编程能力、网络安全知识等多个维度。真正的黑客文化起源于上世纪60年代的麻省理工学院,那时候“hacker”这个词还带着技术探索者的荣耀光环。

现在黑客群体大致分为三类:白帽黑客像网络世界的守护者,他们帮助企业发现系统漏洞;黑帽黑客则利用技术谋取私利;灰帽黑客游走在灰色地带,时而帮忙修补漏洞,时而可能越界。我记得有个朋友的公司曾聘请白帽黑客测试系统安全,结果发现了几个意想不到的薄弱环节。

网络安全基本术语解析

理解黑客技术需要掌握几个基础术语。漏洞是软件或系统中的安全缺陷,就像门锁的瑕疵; exploit是利用这些漏洞的具体方法;恶意软件包括病毒、木马、勒索软件等不同类型。

IP地址相当于网络世界的门牌号,端口则是特定的通信通道。防火墙像小区的保安,负责检查进出数据。加密技术把普通信息变成只有特定人才能读懂的密文。这些概念构成了我们理解网络安全的基础框架。

合法与非法黑客行为的界限

法律对黑客行为有明确界定。经过授权的安全测试完全合法,未经许可入侵他人系统则构成违法。这个界限看似清晰,实际操作中却可能变得模糊。

关键因素包括是否获得授权、行为目的、造成的后果。帮助朋友找回账号听起来很善良,但未经平台许可的操作仍然可能触法。我国刑法对非法获取计算机信息系统数据有明确规定,最高可判处七年有期徒刑。

技术本身没有善恶,使用技术的人赋予了它道德属性。掌握黑客技术就像学会开车,可以成为便利生活的工具,也可能变成危害他人的武器。这个认知对每个想要了解网络安全的人都至关重要。

想象一下网络世界是个热闹的集市,而攻击者就像混在人群中的扒手。他们不需要高深的技术,往往利用人们疏忽大意的瞬间就能得手。了解这些手段不是为了成为黑客,而是为了更好保护自己。

社会工程学攻击原理

社会工程学可能是最古老也最有效的攻击方式。它不直接攻击系统漏洞,而是利用人性弱点。攻击者扮演成你信任的角色——可能是客服人员、老朋友,甚至是公司主管。

有个经典案例:攻击者打电话给公司前台,自称IT部门需要重置密码。通过精心设计的对话套取员工账号。这种手法成功率惊人,因为它利用了人们乐于助人的天性。我自己就收过伪装成同事的邮件,要求查看某个“重要文件”。

这类攻击的核心是心理操纵。攻击者会制造紧迫感,“账号异常需要立即验证”;或者利用好奇心,“点击查看你的获奖信息”。他们研究过你的社交资料,知道如何让你放下戒心。

钓鱼网站与恶意软件

钓鱼网站像精心伪装的陷阱。它们模仿真实登录页面,从腾讯QQ到各大银行,几乎无所不包。差别可能细微到域名里一个字母的不同——比如用“qq.com”假冒“qq.com”。

这些网站通常通过短信、邮件或社交消息传播。链接可能伪装成“账号安全提醒”或“中奖通知”。一旦输入账号密码,信息就直接发送到攻击者服务器。有次我差点在模仿腾讯的页面上输入信息,幸好注意到网址不对劲。

恶意软件更加隐蔽。它们藏在看似正常的文件里——可能是朋友发来的“照片”,或者下载的“外挂程序”。运行后就在后台悄悄记录键盘输入,甚至远程控制你的电脑。这类软件不断进化,传统杀毒软件有时也难以及时识别。

密码破解技术分析

密码破解不总是电影里演的快速解码。更多时候是系统性的尝试过程。暴力破解像试遍所有可能的钥匙组合,从简单数字到复杂符号。

但更常见的是字典攻击。攻击者使用包含常见密码的字典文件——比如“123456”、“password”、生日日期。据统计,这些简单密码仍被数百万人使用。撞库攻击则利用人们在多个网站使用相同密码的习惯。一个网站数据泄露,其他账号也跟着遭殃。

我认识的人曾用自己名字加生日做密码,结果邮箱很快被入侵。现代破解工具能在几小时内试遍所有英文单词组合。密码强度不仅取决于复杂度,还与唯一性密切相关。换个角度看,设置密码就像给家门上锁——太简单的锁形同虚设。

这些攻击手段往往组合使用。社会工程学获取基本信息,钓鱼网站收集登录凭证,恶意软件持续监控,密码破解作为最后手段。理解它们的工作原理,是构筑安全防线的第一步。

每天都有无数QQ账号在不知不觉中落入他人之手。你可能觉得自己的账号很安全,但威胁往往来自最意想不到的地方。了解这些风险不是要制造恐慌,而是让你看清潜在的危险所在。

QQ账号被盗的常见途径

盗号者获取你QQ账号的方式多种多样。最常见的是通过钓鱼链接——那些伪装成官方通知的虚假登录页面。它们可能出现在群里,或者通过临时会话发送。链接看起来完全正常,页面也做得和腾讯官网几乎一样。

恶意软件是另一个主要威胁。特别是那些所谓的“QQ美化版”或“游戏外挂”,很多人在不知情的情况下就安装了。这些软件表面提供额外功能,暗地里却在记录你的键盘输入。我记得有个朋友为了自定义QQ界面,下载了第三方修改版,结果第二天账号就被盗了。

密码重复使用造成的撞库攻击也很普遍。如果你在其他网站使用和QQ相同的密码,一旦那些网站发生数据泄露,你的QQ账号就面临风险。很多人习惯一套密码走天下,这实际上把所有的门锁都交给了同一把钥匙。

盗号者的作案手法揭秘

盗号者往往采用组合拳式的攻击策略。他们可能先通过社交工程获取你的部分信息,比如生日、宠物名字,这些常被用作密保问题的答案。然后利用这些信息尝试重置密码。

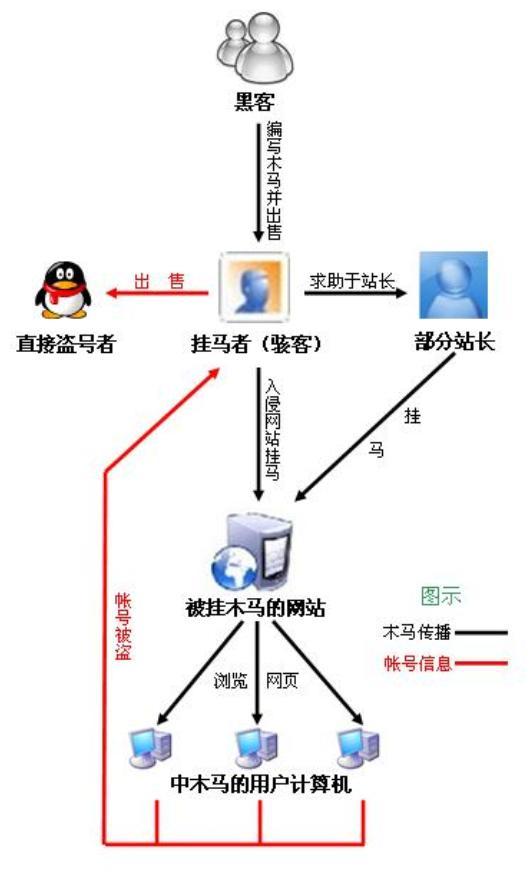

有些盗号团体会分工合作。一部分人专门制作钓鱼页面,另一部分负责散布链接,还有人负责“洗号”——快速转移账号里的Q币和重要资料。他们甚至建立了完整的产业链,从盗号到销赃都有专门渠道。

我接触过一个案例,盗号者会先潜伏在目标账号的好友列表里观察数周。他们记录聊天习惯、常用语,甚至模仿语气向好友发送借钱信息。这种精准的社会工程攻击让人防不胜防。

更隐蔽的是中间人攻击。在公共WiFi环境下,攻击者可以截获你的登录数据。虽然QQ传输本身是加密的,但在不安全的网络环境中仍然存在风险。很多人在咖啡厅、机场连上WiFi就登录QQ,这其实相当危险。

个人隐私泄露风险分析

QQ账号被盗远不只是失去一个聊天工具那么简单。你的整个社交网络都可能暴露在风险中。盗号者可以访问你的聊天记录、相册、文件,甚至通过关联信息找到你的其他社交账号。

更严重的是,很多人把QQ作为其他网站的登录方式。一旦QQ账号失守,绑定的微博、贴吧、游戏账号都可能被连带入侵。这种连锁反应往往超出预期。我的一个读者就经历过QQ被盗导致游戏账号被清空的惨痛教训。

个人隐私泄露还可能带来直接的经济损失。盗号者可能冒充你向亲友借钱,或者利用你的身份信息进行其他诈骗活动。他们甚至可能威胁公开你的私密聊天记录来勒索钱财。

最令人担忧的是,这些泄露的信息很难完全收回。即使找回了账号,那些已经被盗取的照片、文件可能早已在网络上传播。数字时代的隐私就像碎掉的玻璃——一旦破碎,就很难恢复原状。

理解这些威胁的存在,是保护自己的第一步。每个QQ用户都应该意识到,账号安全不仅关乎自己,也关系到整个社交圈的安全。

保护QQ账号其实不需要成为技术专家。就像锁门一样,关键在于养成几个简单却有效的习惯。我见过太多人等到账号被盗才后悔莫及,而预防往往比事后补救容易得多。

强密码设置与定期更换

一个强大的密码是你账号的第一道防线。很多人习惯用生日、电话号码或者简单的数字组合,这些在专业盗号者面前几乎形同虚设。真正安全的密码应该包含大小写字母、数字和特殊符号,长度至少8位以上。

避免使用有意义的单词或短语。比如“iloveyou2023”看起来复杂,实际上很容易被字典攻击破解。更好的做法是创建一个无意义的字符串,或者使用密码短语的首字母组合。我自己的习惯是把一句歌词或名言的首字母加上特殊符号组成密码,既好记又安全。

定期更换密码也很重要。建议每三个月更新一次,特别是当你发现异常登录提醒时。但要注意,频繁更换密码如果导致你不得不把密码记在手机上,反而会增加风险。平衡点在于既保持密码新鲜度,又不给自己制造记忆负担。

双重验证与设备管理

开启QQ的设备锁和登录保护功能。这相当于给你的账号加上了第二把锁。即使有人拿到了你的密码,没有手机验证码也无法在新设备上登录。我记得有次出差时收到异地登录提醒,幸亏开启了设备锁,成功阻止了盗号企图。

定期检查授权设备列表。在QQ安全中心里,你可以看到所有曾经登录过你账号的设备。如果发现不认识的设备或地点,立即取消其授权。很多人从不检查这个列表,结果账号在不知情的情况下被多个设备长期占用。

谨慎使用扫码登录。虽然方便,但在公共电脑上扫码登录可能存在风险。最好在个人信任的设备上使用扫码,并且使用后及时退出登录。我的建议是,除非是自己的电脑,否则尽量手动输入账号密码,避免留下长期登录状态。

识别钓鱼链接与可疑文件

钓鱼链接的识别需要培养直觉。那些声称“账号异常”“中奖通知”的链接往往都是陷阱。真正的官方通知会通过系统消息发送,不会用临时会话或群消息。把鼠标悬停在链接上(不要点击),就能在浏览器状态栏看到真实网址。

可疑文件更是防不胜防。特别是后缀为.exe、.scr的可执行文件,即使发送者是你的好友,也要保持警惕。盗号者可能已经控制了你好友的账号,正利用信任关系进行传播。有个朋友就曾因为接收了“照片.zip”文件导致账号被盗,解压后才发现是木马程序。

培养“延迟点击”的习惯。收到任何链接或文件时,先停下来思考几秒钟:这个链接是否必要?发送者是否可靠?我是否在安全的环境中?这几秒钟的思考往往能避免大部分风险。实在不确定时,可以通过其他渠道联系发件人确认。

保护QQ账号更像是一场心理战而非技术战。盗号者利用的是人们的习惯和信任,而你的防御也应该从改变这些习惯开始。安全不是一次性的设置,而是需要持续保持的警觉状态。

发现QQ账号被盗的那一刻,很多人会陷入恐慌。这种感受我能理解——就像突然发现自己家的钥匙在陌生人手里。但慌乱解决不了问题,有条不紊的行动才能最大限度减少损失。

立即采取的紧急措施

时间是最关键的因素。一旦确认账号被盗,第一件事是立即通过其他设备尝试登录。如果还能登上去,马上修改密码并踢掉所有在线设备。这个操作窗口可能只有几分钟,动作一定要快。

无法登录时,立即通过绑定的手机或邮箱进行密码重置。这里有个细节很多人会忽略:在重置密码前,先检查手机是否收到异常验证码。盗号者可能正在尝试修改你的绑定信息,这时候任何验证码都不要轻易提供给他人。

通知好友是很多人会忘记的步骤。通过其他社交平台或电话告知亲友账号被盗,防止他们上当受骗。去年我表弟账号被盗,骗子冒充他向好友借钱,幸亏及时在朋友圈发了预警,才没有造成经济损失。

官方申诉流程详解

QQ安全中心的账号申诉功能是找回账号的主要途径。填写申诉表时,提供的信息越详细,成功率越高。重点准备这些材料:历史密码、早期添加的好友、曾经用过的密保问题。这些信息盗号者很难掌握,能有效证明你是账号的真正主人。

申诉过程中的时间节点很重要。如果你记得账号最后一次正常使用的时间,或者发现异常登录的具体时段,一定要在申诉中明确说明。官方客服告诉我,精确的时间描述能帮助他们更快定位问题。

遇到申诉失败不要灰心。很多人第一次申诉失败就放弃了,实际上准备更充分的资料再次申诉,成功率会显著提高。保留好每次申诉的回执编号,必要时可以联系人工客服进一步说明情况。

数据恢复与损失评估

找回账号后的第一件事是全面检查。查看最近登录记录,确认盗号者的活动范围;检查聊天记录和文件,判断是否有敏感信息泄露;检查QQ钱包和关联服务,确保没有未经授权的交易。

损失评估需要分几个层面。直接经济损失相对容易计算,主要是QQ钱包、关联支付账户的异常支出。但隐私泄露的风险往往被低估——盗号者可能已经获取了你的社交关系、私人对话甚至照片视频。

数据恢复的可能性因人而异。如果发现重要聊天记录被删除,可以尝试使用QQ的消息记录漫游功能恢复。但要注意,这个功能需要提前开启,且只能恢复最近一段时间的记录。我建议每个人都检查一下自己的漫游设置是否已经开启。

账号安全就像健康,平时不注意保养,出了问题才着急。但即使真的遭遇盗号,只要处理得当,大多数情况下都能把损失降到最低。重要的是从每次事件中吸取教训,让安全防护变得更完善。

学习黑客技术时,很多人会陷入一个认知误区——觉得盗个QQ号只是小事一桩。这种想法很危险。就像你不能因为学会了开锁技术就去撬别人家的门,网络世界的边界同样由法律严格划定。

黑客行为的法律界定

《网络安全法》对黑客行为有着明确的定义。未经授权侵入他人计算机系统,或者获取、删除、修改系统数据,都属于违法行为。这里的关键词是“未经授权”——即使你没有造成实际损失,单是侵入行为本身就可能构成犯罪。

法律将黑客行为分为多个层级。情节较轻的可能面临行政处罚,包括罚款和拘留。造成严重后果的,比如导致企业运营中断、大量用户数据泄露,就可能触犯刑法。去年有个大学生出于好奇入侵学校教务系统修改成绩,最后被判处有期徒刑缓刑,这个案例给很多人敲响了警钟。

正当的安全测试需要明确授权。白帽黑客在测试系统漏洞前,必须获得系统所有者的书面许可。没有这份授权,再好的技术意图都可能被视为违法。网络安全公司招聘时最看重的不仅是技术能力,还有法律意识和职业道德。

盗取QQ号的法律后果

盗取QQ号可能涉及多项罪名。根据具体情节,可能构成非法获取计算机信息系统数据罪、侵犯公民个人信息罪,甚至是诈骗罪。如果利用盗取的账号实施诈骗,量刑会更重。

司法实践中,盗号案件的判罚越来越严格。不久前有个案例,被告人盗取并出售了200多个QQ号,最终被判处三年有期徒刑。法官在判决书中特别强调,网络身份认证信息受法律保护,非法获取50组以上就可能面临刑事处罚。

赔偿范围超出很多人的想象。除了直接经济损失,受害者还可以主张精神损害赔偿。特别是当盗号导致隐私泄露、名誉受损时,法院支持的赔偿金额往往比预期高很多。有个受害者因为账号内的私人照片被传播,最终获得了数万元的精神损害赔偿。

网络安全意识培养建议

法律知识应该成为网络安全教育的基础部分。学校开设相关课程时,不能只教技术不教法律。我认识的一位中学计算机老师,每学期都会邀请律师来讲解网络行为的法律边界,这种教育方式值得推广。

企业员工的网络安全培训需要常态化。新员工入职时就应该签署网络安全承诺书,定期组织法律知识考核。很多数据泄露事件都源于员工法律意识淡薄,比如把公司账号密码告诉外部人员。

个人要养成定期学习法律知识的习惯。网络安全法律法规在不断更新,去年实施的《个人信息保护法》就对数据收集和使用提出了更严格的要求。关注权威法律账号的解读,参加社区举办的普法讲座,这些都能帮助我们避开法律雷区。

技术本身没有对错,关键在于使用技术的人。掌握黑客技术就像手握一把钥匙,你可以选择成为保护系统的安全专家,也可以选择成为破坏规则的入侵者。这个选择不仅关乎道德,更直接关系到你的人生轨迹。