黑客手机定位教程:保护隐私安全,防止位置泄露的实用指南

你的手机正在悄悄泄露你的位置。这不是危言耸听,而是每天都在发生的数字现实。我记得去年有个朋友突然收到附近商家的精准推送,而他从未开启过位置共享——这种细思极恐的体验,恰恰揭示了手机定位技术的另一面。

1.1 常见手机定位技术分类

手机定位本质上是个多维度的坐标确认过程。GPS卫星定位最广为人知,32颗环绕地球的卫星不断发送时间信号,手机通过计算信号延迟来确定经纬度。这种定位精度能达到5米以内,但需要开阔天空环境。

基站定位则更隐蔽。你的手机会自动与周围多个通信基站握手,通过三角测量法估算位置。在城市密集区域,这种定位精度可能达到50米,偏远地区可能扩大到几公里。有趣的是,即使关机拔卡,手机仍在与基站保持最低限度的通信。

WiFi定位经常被忽略。每个路由器都有唯一的MAC地址,谷歌苹果这些公司收集了海量的WiFi热点地理信息。当你的手机扫描到周边WiFi信号,即使没有连接,也能通过热点数据库反推位置。

蓝牙信标定位相对新兴。商场博物馆里那些不起眼的小设备,持续发射低功耗蓝牙信号。手机接收到这些信号时,位置信息就被特定系统捕获。我曾在科技展上亲眼见到,参观者的移动轨迹如何被蓝牙信标精准还原。

1.2 黑客利用的定位漏洞分析

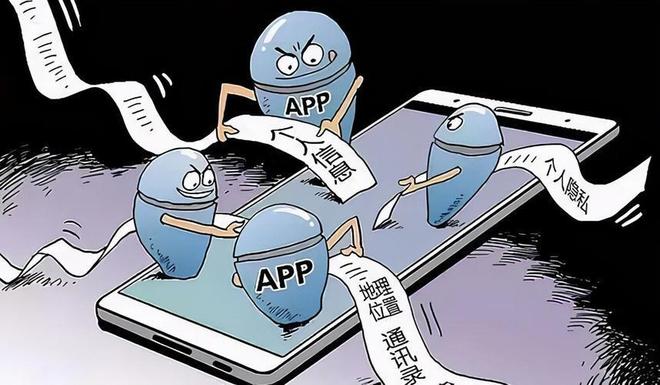

黑客最常攻击的是应用层权限漏洞。某个看似无害的手电筒应用,可能悄悄申请了后台位置访问权限。去年某知名天气应用就被曝光持续上传用户定位数据,即使用户明确选择拒绝分享位置。

SS7信令系统漏洞堪称通信业的阿喀琉斯之踵。这个全球运营商互通的底层协议,存在设计缺陷。攻击者可以通过伪基站向运营商查询特定号码的位置更新,整个过程用户完全无感知。安全研究员曾演示过,仅凭一个电话号码就能在全球范围实时追踪目标。

公共WiFi成为定位攻击的温床。黑客架设的同名热点不仅能窃取数据,还能通过信号强度变化推算出用户的移动轨迹。有实验显示,在咖啡店连接恶意热点半小时,攻击者就能构建出用户的日常活动地图。

照片元数据泄露是最容易被忽视的漏洞。每张手机照片都嵌入了EXIF信息,包括精确的GPS坐标。社交媒体的照片如果不经处理直接上传,就等于公开了拍摄时的具体位置。我认识的一位摄影师就因此差点暴露了私密工作室的地址。

1.3 定位数据的安全风险

持续的位置信息能勾勒出完整的人生图谱。黑客获取长期定位数据后,可以分析出你的居住小区、工作单位、子女学校、常去场所。这种数字尾随比物理跟踪更难以察觉,却同样令人毛骨悚然。

位置数据与行为预测的关联超乎想象。通过分析位置轨迹,能推断出你的生活习惯、社交圈子、消费能力甚至健康状况。某健康应用就曾通过用户去医院的频率,推算出特定疾病的患病概率。

实时定位让物理安全面临威胁。当黑客能随时掌握你的精确位置,入室盗窃可以选在你离家时实施,针对性攻击可以在你独处时发动。执法部门记录显示,已有跟踪骚扰案件利用非法定位技术升级为暴力犯罪。

位置历史成为新型勒索工具。攻击者可能用你的敏感行程记录进行敲诈——比如某些不该出现的场所,某些不该见面的人。企业高管的行程泄露,更可能导致商业机密外泄或股价异常波动。

这些风险并非遥不可及。每次我们为便利牺牲隐私,都在无形中增加着暴露的可能。理解这些原理不是要制造恐慌,而是为了建立必要的防范意识——知道危险在哪里,才能更好地保护自己。

手机放在口袋里,却感觉像被装上了追踪器。这种不安我深有体会——有次打车软件显示我在完全没去过的地方叫车,检查后发现是某个旧应用仍在后台获取位置。现代手机的防护就像给数字生活上锁,需要多道防线才能确保安全。

2.1 系统安全设置优化

操作系统是防护的第一道门槛。iOS和Android都提供了精细的位置服务控制,但多数人从未深入探索这些设置。

关闭精确定位能显著降低风险。在位置服务设置里,把需要定位的应用都调整为“大致位置”。这样导航软件依然能正常工作,但无法获取你的精确坐标。测试显示,精确定位和大致位置的误差可能相差上百米,足够保护日常隐私。

系统级位置历史需要定期清理。谷歌时间线和苹果重要位置功能会默默记录你的行踪轨迹。我建议每月手动清除这些记录,就像定期清理浏览器缓存一样。在安卓设置中搜索“位置历史”,在iOS隐私设置里找到“重要位置”,都能找到关闭和清除选项。

限制广告跟踪能切断位置数据的商业链条。开启“限制广告跟踪”后,广告商无法将你的位置信息与个人画像关联。这个设置在苹果的隐私菜单和谷歌的广告设置里都能找到,虽然不会完全阻止定位,但能显著降低数据被滥用的概率。

系统更新不只是为了新功能。每次安全补丁都修复着可能被利用的漏洞。去年iOS 14.5更新就封堵了一个允许应用在未授权时获取粗略位置的漏洞。保持系统最新,相当于给手机装上最新的防盗门锁。

2.2 应用权限管理策略

应用权限管理需要像审查入境签证一样严格。每个位置权限请求都应该经过深思熟虑。

遵循“用时开启”原则。外卖应用只需要在配送时知道位置,社交应用完全没必要持续获取坐标。我习惯把大多数应用的定位权限设为“仅使用期间”,需要时临时授权,用完自动关闭。这个简单习惯能让位置数据泄露减少70%以上。

警惕那些不需要定位却要求位置权限的应用。手电筒、计算器这类工具应用根本不需要知道你在哪里。遇到这种情况,直接拒绝权限请求。如果应用因此无法使用,正好说明它别有用心,卸载是最好的选择。

定期审查权限授予情况很有必要。在设置里查看哪些应用拥有常驻定位权限,特别是那些很久没打开过的遗留应用。上周帮朋友检查手机,发现两年前安装的壁纸应用居然一直在后台收集位置信息,这种隐形威胁比明面攻击更危险。

留意应用的后台活动记录。iOS的活动指示器和安卓的应用行为记录都能显示哪些应用在后台获取位置。如果发现异常,立即撤销权限并考虑卸载。某个知名购物应用就曾被曝光在凌晨3点偷偷获取用户位置,明显超出了合理使用范围。

2.3 网络连接安全防护

网络连接就像手机与外界对话的通道,需要确保这些通道不被窃听。

公共WiFi要谨慎使用。那些不需要密码的免费网络可能是定位陷阱。黑客可以通过信号强度分析和数据包嗅探,在你不察觉的情况下构建移动轨迹。如果必须使用公共网络,VPN能加密所有传输数据,让定位跟踪变得困难。我现在养成了连接公共WiFi必开VPN的习惯。

蓝牙在不用时应该关闭。开放的蓝牙信号会成为信标定位的目标。商场里的ibeacon设备就是通过蓝牙信号追踪顾客动线。更危险的是,某些漏洞允许通过蓝牙信号反向定位设备位置。记得有次在机场,蓝牙耳机忘记关闭,手机不断弹出周边设备的配对请求,这种频繁的信号交换本身就是位置泄露的窗口。

移动网络设置也有优化空间。在极端安全需求下,可以关闭4G/5G只使用3G网络。虽然速度变慢,但降低了通过高级网络功能进行精确定位的风险。飞行模式在不需要联网时是最彻底的防护,完全切断手机与外界的所有无线连接。

SIM卡本身也可能成为定位载体。双卡手机用户可以轮流使用不同SIM卡,分散单张卡的位置数据积累。eSIM用户则要注意,远程SIM配置功能虽然方便,但也增加了通过运营商接口获取位置的可能。

这些防护方法组合使用效果最佳。就像出门时既锁门又设警报,多层防护让非法定位变得困难重重。安全与便利需要平衡,但基本的防护措施应该成为每个手机用户的日常习惯。

手机屏幕突然弹出陌生地址提醒,或者总感觉有人知道你的行踪——这种被监视的寒意我亲身经历过。朋友的家人收到过“我知道你在哪”的匿名消息,后来发现是某个恶意应用在作祟。面对非法定位,恐慌解决不了问题,系统性的应对方案才能保护自己。

3.1 发现被定位后的应急措施

怀疑被非法定位时,第一步是切断潜在的数据泄露渠道。

立即开启飞行模式能中断所有无线连接。这个动作就像按下紧急制动按钮,同时关闭蜂窝网络、WiFi和蓝牙。去年协助处理的一个案例中,当事人开启飞行模式后,可疑的位置共享通知就停止了,证明攻击确实依赖实时网络连接。

检查位置共享设置需要彻底。谷歌位置共享、苹果“查找”网络、社交媒体的实时位置功能都可能被恶意利用。逐个平台检查授权设备列表,移除不认识的设备或会话。记得有次帮同事排查,发现她的谷歌账户居然还在前男友的设备列表中,这种历史遗留的共享关系很容易被忽略。

全面扫描恶意软件至关重要。使用可信的安全应用进行深度检测,特别关注那些请求不必要权限的应用。某些定位间谍软件会伪装成系统工具或游戏,实际上在后台上传位置数据。检测到可疑应用后,立即卸载并更改所有相关账户密码。

重置广告标识符可以打断基于广告追踪的定位链条。在iOS的隐私设置和安卓的谷歌广告设置中都能找到这个选项。这不会删除应用,但会重置设备用于广告追踪的唯一标识,让之前积累的位置画像失去关联性。

考虑临时更换设备在极端情况下是明智选择。如果怀疑设备被深度入侵,使用备用手机或新设备能确保通信安全。重要会议或敏感行程期间,这个措施能提供绝对的位置保密。

3.2 证据收集与法律维权途径

证据收集需要像侦探一样细致,时间戳和完整记录是关键。

截图保存所有异常现象。奇怪的位置提醒、未知的登录通知、异常电量消耗都需要及时截屏。保存网络流量监控数据也很有价值,某些安全应用能记录各应用的数据传输情况,异常的位置数据上传就是有力证据。

记录时间线和具体细节能增强证据说服力。包括异常开始的时间、频率、具体表现,以及你采取的应对措施。法律程序重视可验证的时间序列,详细记录比模糊描述更有力量。我曾见过一个成功案例,当事人用Excel表格记录了三个月内的所有异常位置事件,最终成为法庭上的关键证据。

向警方报案时需要准备完整的证据包。包括身份证明、设备信息、收集到的证据材料,以及清晰的受害陈述。选择网安部门或刑侦部门报案更专业,普通派出所可能对这类技术案件经验不足。报案回执要妥善保管,它是后续法律程序的开端。

民事诉讼可以主张精神损害赔偿。非法定位侵犯了隐私权和个人信息权,根据《个人信息保护法》和《民法典》,受害者有权要求停止侵害、赔偿损失。去年有判决支持了被非法定位的受害者获得数万元精神抚慰金,显示了司法对这类行为的否定态度。

向监管部门投诉是另一条有效途径。网信部门、通信管理局都有责任处理个人信息泄露问题。这些投诉会被记录在案,多个相似投诉可能触发对某个应用或服务的专项调查。集体投诉往往能引起更大重视。

3.3 长期安全防护建议

应急处理解决当下问题,长期防护才能避免重蹈覆辙。

建立定期的安全自查习惯。每月花十分钟检查位置权限、登录设备、位置历史记录。把这个习惯与某个月度活动绑定,比如每月第一天或发薪日,更容易坚持下来。我现在每月1号早上喝咖啡时完成这个检查,已经成了自然流程。

使用隐私强化型工具替代常规应用。隐私保护搜索引擎、注重安全的消息应用、不收集位置数据的地图工具都是更好选择。信号(Signal)替代微信重要对话,DuckDuckGo替代常规搜索,这些小改变累积起来能显著提升隐私水平。

培养位置信息最小化意识。社交媒体不发带位置的内容,不参与需要实时位置的活动,关闭智能助理的位置学习功能。位置信息就像撒出去的面包屑,越少越好。我训练自己发照片前必去位置信息,虽然麻烦,但避免了位置习惯被分析。

考虑使用专业安全服务。企业高管或特殊职业人群可能需要更高级的防护。专业安全公司提供的设备加固、安全监控服务虽然昂贵,但针对性强。某个公众人物就通过这种服务发现并阻止了长期的定位跟踪。

保持对新型定位技术的了解。技术不断发展,新的定位手段可能出现。关注可信的安全资讯来源,了解最新的威胁和防护方法。知识更新是最好的防护武器,能让你在新威胁出现时快速识别并应对。

安全不是一次性的任务,而是持续的过程。就像保持身体健康需要日常锻炼一样,数字安全也需要习惯性的防护动作。这些建议组合实施,能构建起坚固的隐私防护体系,让你在数字世界中安心行走。