黑客聊天群揭秘:安全加入与风险规避全指南,保护隐私远离陷阱

1.1 黑客聊天群的定义与特征

黑客聊天群是网络世界中一个特殊存在。它们通常聚集着对网络安全、编程技术或系统漏洞感兴趣的人群。这类群组可能出现在Telegram、Discord等加密通讯平台,也可能隐藏在暗网论坛的私密板块。

我曾在网络安全社区见过这类群组的招募信息。它们往往打着“技术交流”的旗号,实际内容却鱼龙混杂。真正的技术爱好者讨论代码审计和漏洞挖掘,而另一些人则在兜售非法工具或盗取的数据。这种双重性让黑客聊天群成为一个充满矛盾的灰色地带。

这类群组的典型特征包括:严格的入群审核机制、频繁更换的群组链接、使用加密通讯工具。成员之间往往使用行话和代号交流,新手很难立即理解他们的对话内容。这种封闭性既保护了群组的存续,也为非法活动提供了掩护。

1.2 常见黑客聊天群类型与平台

黑客聊天群根据其专注领域可以分为几个主要类型。技术研究型群组专注于漏洞分析和防御技术,这类群组通常由安全研究人员主导。工具分享型群组则更关注实用工具和攻击脚本的交流,这里的边界往往比较模糊。

平台选择上,Telegram因其端到端加密特性成为首选。Discord的游戏社区外衣也吸引了不少技术群组。更隐秘的交流则发生在自建IRC频道或暗网论坛中,这些地方的门槛更高,但也更危险。

记得有次在技术论坛看到有人分享经历:他加入的一个“安全研究”群组,最初确实在讨论正经技术,但逐渐演变成了恶意软件交易市场。这种演变往往发生在不知不觉中,等你意识到问题时已经深陷其中。

1.3 黑客聊天群的主要功能与用途

从表面看,黑客聊天群承担着多重功能。技术交流是最冠冕堂皇的理由,成员们在这里分享最新的安全动态和研究成果。求职招聘也是常见场景,安全公司有时会在这里寻找特殊人才。

但水面下的用途就复杂得多。某些群组成为漏洞交易的暗市,零日漏洞在这里明码标价。更有甚者,这些群组可能被用于协调网络攻击,或是传播网络犯罪工具。这种功能性上的分裂让人难以简单判断一个群组的性质。

值得思考的是,同一个群组可能同时承载着合法与非法的用途。这种复杂性要求参与者必须保持清醒的头脑,明确自己加入的目的和底线。

2.1 加入黑客聊天群的潜在风险

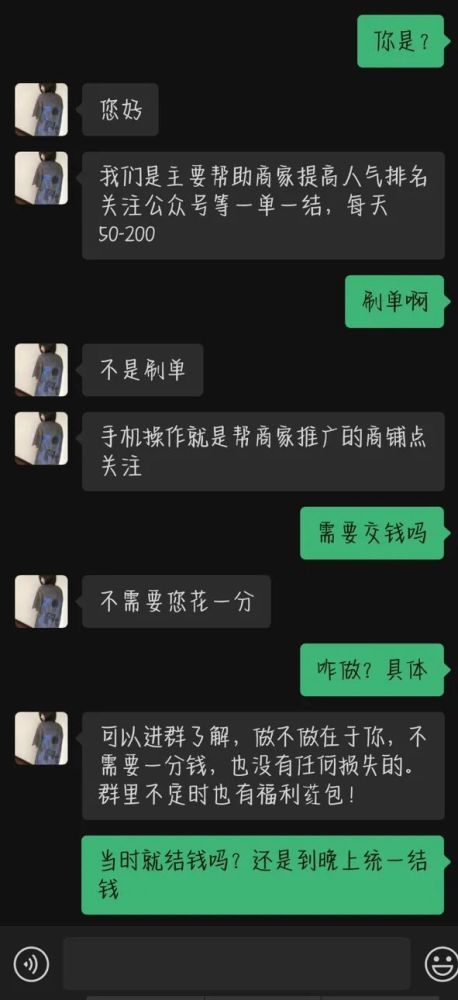

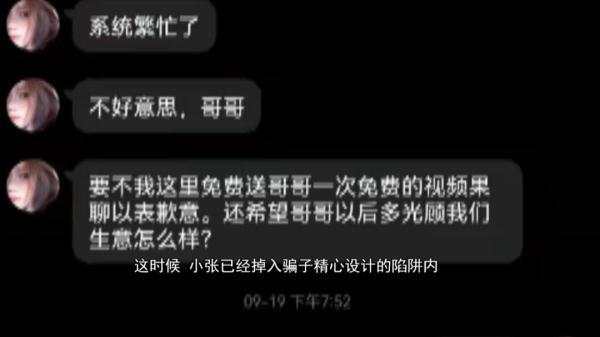

踏入黑客聊天群就像走进一个没有标识的雷区。表面上的技术讨论可能掩盖着精心设计的陷阱。最常见的风险来自社交工程攻击——攻击者通过建立信任关系获取敏感信息。他们可能伪装成热心前辈,一步步诱导你透露系统配置或网络拓扑。

恶意文件共享是另一个隐形威胁。群成员分享的所谓“安全工具”或“测试脚本”往往捆绑着木马程序。我认识一位刚入行的安全工程师,他在群组下载的端口扫描工具实际上是个键盘记录器,导致公司VPN凭证泄露。

群组本身可能就是执法部门的监控目标。参与某些讨论即使没有实际违法行为,也可能让你进入监管名单。这种关联风险经常被新手低估,等到察觉时为时已晚。

2.2 个人隐私与数据安全威胁

在黑客聊天群中,你的每个数字脚印都可能成为攻击者的弹药。元数据泄露是最容易被忽视的威胁——即使使用加密通讯,对话时间、频率等模式信息依然可能暴露你的行为特征。攻击者通过这些数据可以构建你的活动画像。

身份关联风险同样值得警惕。很多人会无意间在多个平台使用相同用户名或头像,这为攻击者进行跨平台身份追踪提供了便利。去年有起案例,某企业安全负责人因为在技术论坛和Telegram群组使用相同头像,被锁定真实身份后遭到定向钓鱼。

数据留存问题更令人担忧。你以为已经删除的聊天记录和文件,可能早已被群管理员或恶意参与者备份。这些数据在未来某个时刻可能成为敲诈勒索的筹码。

2.3 法律合规与道德考量

法律边界在这些灰色地带往往模糊不清。某个漏洞讨论在你看来是学术交流,在执法机构眼中可能构成犯罪预备。不同司法管辖区对网络活动的界定差异巨大,而跨国群组使这种复杂性成倍增加。

协助责任是另一个法律陷阱。即使你只是转发了某个攻击工具的使用方法,如果该工具被用于实际攻击,你可能要承担连带责任。这种“知识共享”与“犯罪协助”的界限经常取决于具体案情和地区法律。

道德困境在这里随处可见。群组内流通的漏洞信息可能关乎关键基础设施安全,保持沉默与主动披露之间需要艰难抉择。我遇到过这样的情况:某水务系统漏洞在群组内流传,及时报告给相关机构避免了可能发生的公共安全危机。

2.4 安全使用建议与防范措施

建立隔离环境是首要防护措施。使用专用设备或虚拟机访问这些群组,避免与个人或工作系统产生交叉污染。网络层面建议通过Tor或VPN进行连接,但要注意选择可信的服务提供商。

身份管理需要格外谨慎。使用完全独立的数字身份,包括随机生成用户名、匿名邮箱和虚拟手机号。不要在多个群组间交叉使用身份信息,定期更换身份标识能有效降低被追踪风险。

操作纪律同样关键。永远假设所有传输文件都是恶性的,在隔离环境中进行安全检测后再决定是否使用。避免在群组内透露任何可识别个人或组织的信息,包括地理位置、工作环境和技术栈细节。

最重要的是保持清醒认知。明确自己加入群组的目的和底线,遇到可疑内容及时退出。技术好奇心的满足不应该以安全风险为代价,这个平衡需要每个人自己把握。