黑客用的聊天软件:匿名加密通信工具如何保护你的数字隐私与安全

加密聊天软件像是一把数字时代的隐形锁。它们不仅保护普通人的隐私,更成为黑客群体中不可或缺的沟通工具。这类软件的设计初衷就是让信息传递变得不可追踪、无法破解。

加密聊天软件的定义与特征

加密聊天软件的核心在于“加密”二字。它们通过复杂的数学算法,将用户发送的文本、文件甚至语音通话转化为只有特定接收者才能解读的密文。这种保护从消息离开发送设备的那一刻开始,一直持续到抵达接收设备并被解密。

我记得几年前测试过一款加密应用,发送消息时能清楚看到“端到端加密已启用”的提示。那种安全感很微妙,就像把信件装进防弹保险箱再寄出。

这类软件通常具备几个鲜明特征:消息内容全程加密、不存储用户通信记录、支持匿名注册、提供自毁消息功能。有些高级版本甚至会隐藏用户的IP地址和元数据。它们的界面往往设计得简洁低调,没有花哨的表情包或游戏功能——安全永远是第一优先级。

黑客选择加密聊天软件的核心需求

黑客对聊天软件的需求远比普通用户苛刻。他们需要的不仅是隐私保护,更是生存必需品。

匿名性排在首位。黑客不能留下数字指纹,就像特工不能暴露真实身份。他们需要确保即使软件服务器被查封,也无法追溯到具体用户。这解释了为什么许多黑客偏爱不需要手机号注册的应用。

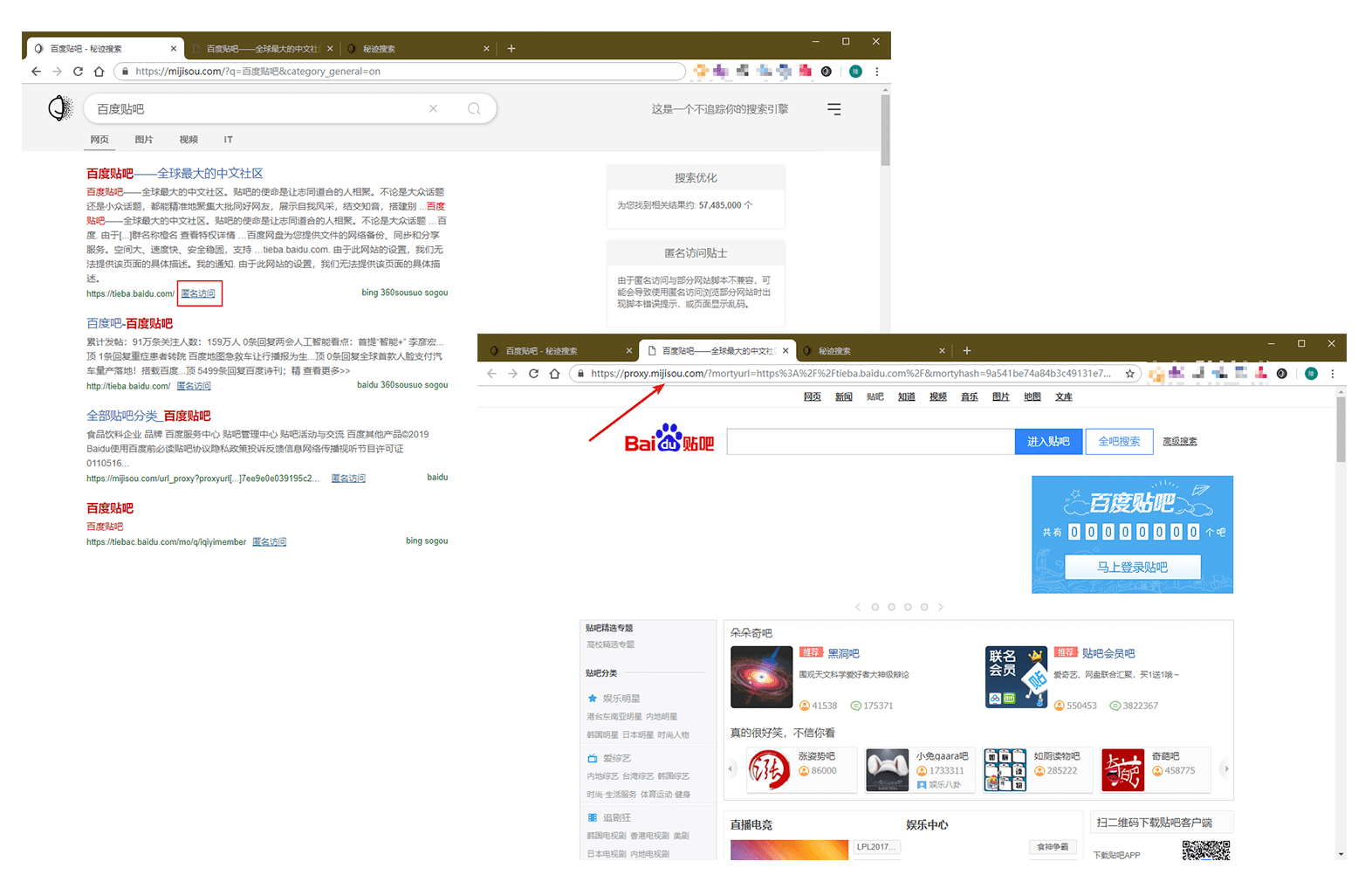

抗审查能力同样关键。通信渠道必须稳定可靠,即使在网络封锁严格的环境下也能正常工作。某些软件通过Tor网络或去中心化架构实现这一点,这种设计确实非常巧妙。

我认识的安全研究员曾提到,真正的操作安全要求每个环节都无懈可击。加密聊天软件只是链条中的一环,但却是最容易出问题的环节。黑客会特别关注软件是否开源——闭源代码意味着你永远不知道背后发生了什么。

防元数据泄漏同样重要。即使消息内容被加密,通信模式、时间戳和联系人关系也可能暴露行踪。优秀的加密软件会尽可能减少这类数据的收集和存储。

主流黑客加密聊天软件的分类

从技术架构角度看,这些软件大致分为几个类别。

中心化加密软件如Signal和Telegram,它们依赖官方服务器但提供强大的加密功能。这类软件用户体验较好,但存在单点故障风险。

去中心化网络代表是Tox和Briar,它们没有中央服务器,信息在用户设备间直接传递。这种架构更难被关闭或监控,不过设置相对复杂。

集成匿名网络的工具如Briar with Tor,它们将通信流量路由通过匿名网络,有效隐藏用户位置和身份。这类软件速度可能稍慢,但安全性极高。

自毁专精型包括Wickr Me等,它们专注于消息的临时性,确保信息阅读后不留痕迹。就像特工任务完成后销毁所有证据。

每种类别都有其忠实用户群体。选择哪款往往取决于具体任务需求——是日常团队协作还是高度敏感的信息传递。没有绝对完美的解决方案,只有最适合特定场景的工具。

走进黑客真正使用的加密聊天世界,你会发现这里的选择远比想象中专业。每款软件都有其独特的安全哲学和设计理念,就像不同特工选择不同装备——有人偏爱轻便灵活,有人需要重装防护。

Signal:端到端加密的黄金标准

Signal在安全圈内几乎成了加密通信的代名词。它使用的信号协议被广泛认为是目前最安全的端到端加密方案之一。有趣的是,WhatsApp和Facebook Messenger都采用了这个协议,但Signal的开源特性让它更受黑客青睐。

我记得第一次使用Signal时,最打动我的是它的密封发送者功能。这个设计确保连Signal服务器都无法知道谁在给谁发消息——只有接收方才能解密内容。对于需要隐藏社交关系的黑客来说,这种元数据保护比单纯加密内容更重要。

Signal的验证机制也值得一提。你可以通过扫描二维码或比对安全数字来确认通信对方身份,防止中间人攻击。这种设计在关键行动前特别有用,团队成员能快速验证彼此设备未被入侵。

不过Signal需要绑定手机号算是个小遗憾。虽然注册后可以通过设置隐藏号码,但初始环节仍会留下痕迹。或许这正是它在绝对匿名性上的一点妥协。

Telegram:秘密聊天模式与自毁消息功能

Telegram在普通用户中很受欢迎,但黑客真正看重的是它的“秘密聊天”模式。这个独立于云端聊天之外的功能提供端到端加密,而且消息只存储在参与聊天的设备上。

自毁计时器是秘密聊天的亮点。你可以设置消息在对方阅读后的存活时间,从几秒到一周不等。这种设计非常适合传递临时指令或敏感信息——就像特工看完即焚的密令。

Telegram的云端存储其实是个双刃剑。普通聊天内容会同步到所有设备,这对需要多设备协作的黑客很方便,但也增加了数据暴露风险。明智的黑客会严格区分使用场景:日常交流用普通模式,关键行动切到秘密聊天。

我注意到一个细节:Telegram秘密聊天是设备绑定的,不能在多个设备间同步。这看似不便,实际上强化了安全性。毕竟每多一个接入点,就多一分风险。

Wickr Me:军事级加密与匿名注册

Wickr Me几乎是为高度敏感通信量身打造的。它最吸引黑客的特点是完全匿名注册——不需要手机号、邮箱或任何个人信息。你下载应用,设置用户名和密码,通信之旅就开始了。

它的加密标准确实达到了军事级别。消息、文件、语音笔记都受到全方位保护,而且Wickr承诺不收集任何可识别用户的数据。这种零知识架构意味着即使Wickr员工也无法获取你的通信内容。

屏幕截图防护功能很实用。你可以设置禁止对方截图,虽然不能百分百阻止(毕竟还有拍照屏幕的方式),但增加了意外泄漏的难度。在传递敏感资料时,这个功能能提供额外保护层。

Wickr的消息自毁设置非常精细,不仅能控制阅读后的销毁时间,还能预设未读消息的存活期限。这种双重保险确保信息不会因对方忘记查看而长期滞留。

Tox:去中心化架构与完全开源特性

Tox代表了一种截然不同的安全理念:彻底的去中心化。没有中央服务器,没有公司实体,整个网络由用户节点组成。这种架构让Tox几乎不可能被关闭或监控。

完全开源让Tox在技术型黑客中拥有不少忠实粉丝。任何人都可以审查代码,确认没有后门或漏洞。这种透明度在闭源软件主导的时代显得尤为珍贵——你不需要相信任何人的承诺,代码自己会证明一切。

Tox使用加密的P2P连接,消息直接在用户设备间传输。这种设计避免了传统即时通讯软件的单点故障风险。即使部分节点下线,整个网络依然能正常运作。

不过Tox的使用门槛相对较高。你需要处理NAT穿透、防火墙配置等技术问题。对非技术用户可能不太友好,但对习惯命令行操作的黑客来说,这些控制权反而让他们更安心。

Briar:离线消息传输与Tor网络集成

Briar解决了一个其他加密软件很少关注的问题:离线环境下的安全通信。它允许通过蓝牙或Wi-Fi直连在近距离设备间传输消息,完全不需要互联网连接。

这个功能在特定场景下价值巨大。想象一下在断网环境或网络封锁区域,Briar依然能维持小范围的通信能力。我曾参与一个安全会议,主办方特意在信号屏蔽区测试了Briar的离线功能——传输速度不算快,但确实可靠。

Briar默认集成Tor网络,所有在线通信都通过Tor路由。这种设计有效隐藏了用户的IP地址和物理位置。对于需要隐匿行踪的黑客来说,这种内置的匿名网络比额外配置VPN或Tor浏览器方便得多。

它的博客式交流模式也很有特色。你可以创建仅限特定联系人订阅的博客,适合发布行动更新或技术分享。这种异步通信方式在某些行动规划中比实时聊天更安全稳妥。

每款软件都在安全性与便利性之间寻找着自己的平衡点。黑客们会根据任务性质、团队规模和技术能力混合使用这些工具——没有万能解决方案,只有精心设计的工具组合。

当黑客选择加密聊天软件时,他们关心的远不止是“消息是否被加密”这么简单。真正的安全防护是一个精密的多层系统,从数据加密到身份隐匿,从传输保护到痕迹清理,每个环节都需要精心设计。就像特工执行任务时需要伪装身份、加密通讯、清理现场一样完整。

消息加密技术与协议分析

端到端加密已经成为加密聊天软件的标配,但加密协议的差异决定了安全级别的本质不同。Signal协议被广泛认为是当前最可靠的方案之一,它采用双棘轮算法,每次发送消息都会更新加密密钥。

这种前向保密设计意味着即使某个密钥被破解,攻击者也只能解密单条消息,而非整个对话历史。我记得测试过一款使用静态密钥的早期加密应用——破解一个密钥就能读取所有历史消息,这种设计现在看起来简直像把保险箱密码写在箱子上。

更先进的协议还加入了后向保密功能。即使长期密钥泄露,攻击者也无法解密未来的消息。这种双重保护让加密通信能够应对各种复杂的攻击场景。

不过加密强度并非越高越好。某些软件使用自定义加密算法反而可能引入未知漏洞。开源且经过同行评审的加密标准通常更值得信赖——安全不能靠“ obscurity through obscurity”。

匿名身份验证与元数据保护

加密内容只是安全拼图的一部分。元数据——谁在什么时候与谁通信——往往比通信内容本身更能暴露行踪。优秀的加密聊天软件必须保护这些“信封信息”。

Wickr Me的匿名注册机制在这方面做得相当彻底。不需要手机号、邮箱或任何个人信息,你就能创建一个完全匿名的账户。这种设计确保连服务提供商都不知道用户身份。

Signal虽然需要手机号注册,但它通过密封发送者技术隐藏了通信关系。服务器只能看到加密的消息包在传输,却不知道发送者和接收者的对应关系。这种元数据保护在执法部门要求提供用户数据时特别有价值——服务商根本拿不出具体通信记录。

身份验证环节同样关键。通过扫描二维码或比对安全码,用户可以确认通信对方身份真实,防止中间人冒充。这种机制在团队协作中尤为重要,确保每个成员都在与真正的队友对话,而非潜伏的监视者。

防追踪技术与IP地址隐藏

即使消息内容完全加密,IP地址泄露仍可能让用户行踪暴露。先进的加密聊天软件会通过各种技术隐藏用户的真实网络位置。

Briar默认集成Tor网络,所有通信都通过多个中继节点路由。这种设计不仅隐藏了IP地址,还使得网络流量分析变得极其困难。即使某个节点被监控,也几乎不可能追溯到原始用户。

Tox的去中心化架构提供了另一种防追踪思路。没有中心服务器意味着没有单点可以收集所有用户的连接信息。消息在用户节点间直接传输,攻击者很难确定通信的起点和终点。

我曾在测试环境中尝试追踪Tox用户的真实IP,发现这种P2P架构确实大幅增加了定位难度。当然,熟练的攻击者仍可能通过时序分析或其他高级技术突破防护,但对于大多数监控场景已经足够安全。

自毁消息与定时删除机制

数字通信的最大风险之一是数据持久性。普通聊天记录可能在被遗忘的服务器上存留数年,而自毁消息功能确保了信息只在需要的时间段内存在。

Telegram的秘密聊天模式允许设置消息在阅读后的存活时间。你可以选择5秒到1周不等的自毁计时,一旦时间到达,消息就会从双方设备上彻底消失。这种设计非常适合传递临时指令或敏感信息。

Wickr Me的定时删除更加精细,不仅能控制已读消息,还能预设未读消息的过期时间。如果接收方在一定时间内没有查看,消息会自动销毁。这种双重保险确保信息不会因对方疏忽而长期滞留。

屏幕截图防护虽然不能完全阻止信息泄露(毕竟还有拍照屏幕的方式),但增加了意外泄漏的难度。在传递关键资料时,这种防护能提醒接收方信息的敏感性,促使其更加谨慎。

安全使用最佳实践指南

再安全的工具也需要正确的使用方式。选择顶级加密软件却犯下基本安全错误,就像买了防弹车却忘记锁车门。

多软件组合使用是个明智策略。日常交流使用一款软件,敏感通信切换到另一款,关键行动时再启用专门的工具。这种分层使用确保即使某个环节被突破,损失也控制在有限范围内。

定期验证联系人身份应该成为习惯。特别是在长时间未联系后重新建立通信时,重新扫描安全码确认对方设备未被入侵。这个简单步骤能有效防止中间人攻击。

设备安全同样重要。加密软件保护的是传输中的数据,但如果设备本身被植入监控软件,所有防护都将形同虚设。使用安全操作系统、定期更新补丁、避免安装来源不明的应用,这些基础防护与选择加密软件同等重要。

最后,保持对安全态势的清醒认知。没有绝对安全的系统,只有相对安全的使用方式。了解自己面临的风险等级,选择适当的安全措施,避免因过度防护而牺牲必要的便利性。毕竟,最好的安全策略是让保护措施与威胁模型相匹配,而非盲目追求最高级别的加密。

真正专业的安全实践在于细节——验证每个联系人的身份,定期更换通信工具,清理不必要的元数据。安全不是产品,而是贯穿每个操作的习惯。