DLP数据防泄漏解决方案:2024年企业数据安全防护指南,轻松规避泄露风险

数据就像企业的血液,在组织内部流动时既带来活力也带来风险。我见过太多公司直到数据泄露发生后才意识到防护的重要性,那种手忙脚乱的场景至今记忆犹新。

数据防泄漏技术发展现状与趋势

早期的数据防泄漏更像是在企业边界设置检查站,简单粗暴地拦截数据外传。现在的技术已经进化到能够理解数据内容本身,就像给每份文件配备了专属保镖。

市场研究显示,全球DLP解决方案市场规模正以每年超过15%的速度增长。这个数字背后是企业对数据安全认知的根本转变 - 从“要不要防护”变成了“如何更好防护”。

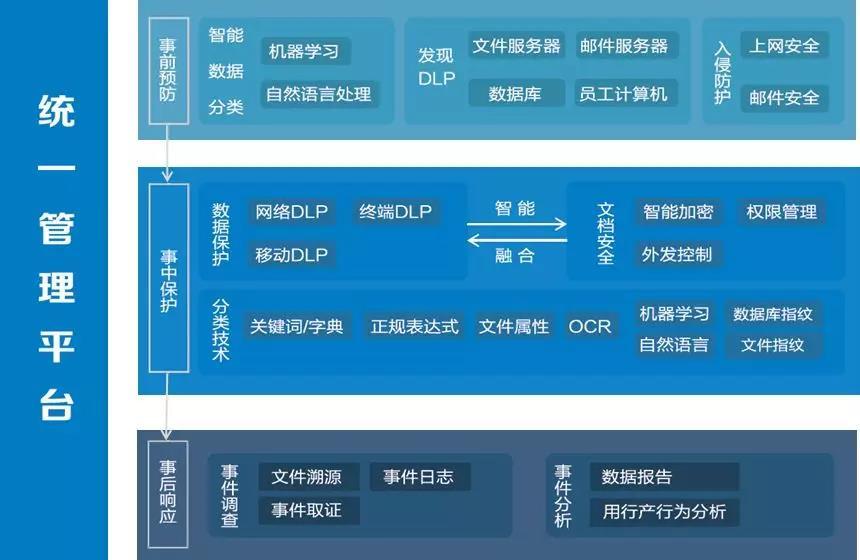

技术发展呈现几个明显特征。行为分析变得越来越智能,系统能够识别员工正常操作与异常数据窃取之间的细微差别。云端部署成为主流,企业不再需要维护复杂的本地设备。我注意到越来越多的解决方案开始整合机器学习能力,它们能主动发现潜在的数据风险模式,而不只是被动响应。

有个客户曾告诉我,他们的DLP系统某天凌晨自动阻断了财务部门某台电脑向个人网盘上传公司报表的行为。后来发现是那名员工准备跳槽前窃取资料。这种主动防护能力在三年前还很难想象。

主流DLP解决方案提供商对比

市场上有几种不同类型的玩家在提供DLP方案。大型安全厂商通常将DLP作为其整体安全套件的一部分,这种方案适合已经使用该厂商其他产品的大型企业。专注于数据安全的独立供应商往往能提供更深度的防护功能,但可能需要更多的集成工作。

开源方案确实存在,但企业级功能和支持通常有限。对于预算紧张的小型团队或许是个起点,但成长到一定规模后往往会遇到瓶颈。

从部署方式看,本地部署仍然在某些对数据主权有严格要求的行业占据一席之地。但云端方案正成为大多数企业的首选,它们提供更快的更新周期和更灵活的扩展能力。

选择供应商时不能只看功能列表。我经常建议客户关注厂商的更新频率和客户支持质量。安全威胁在不断演变,一个停滞不前的解决方案很快会变得形同虚设。

不同行业对DLP数据防泄漏的需求特点

金融行业可能是最敏感的DLP用户。他们不仅要防护常规的商业数据,还要应对严格的监管要求。银行通常需要记录每一次对客户数据的访问,这种审计粒度远超普通企业的需求。

医疗健康机构关注患者隐私保护。他们的DLP系统需要特别擅长识别病历格式和医疗术语,普通方案很难准确理解这些专业内容。

制造业的痛点多在知识产权保护。设计图纸、生产工艺这些核心资产一旦泄露,竞争优势可能瞬间消失。他们的DLP策略往往聚焦在研发部门和供应链协作环节。

教育机构的需求比较特殊。他们既要保护学术研究成果,又要维持开放的研究环境。过于严格的控制会影响正常的学术交流,这个平衡点需要仔细拿捏。

我记得一家零售企业最初只关注支付数据防护,后来才发现客户购物行为分析资料同样价值连城。竞争对手通过分析这些数据准确预测了他们的促销策略。

DLP数据防泄漏解决方案如何选择的关键考量因素

选择DLP方案有点像配眼镜 - 度数不够看不清楚,过度矫正又会头晕。合适的方案应该与企业的数据流动模式完美匹配。

数据种类和数量是需要考虑的首要因素。处理大量设计图纸的工程公司与主要处理客户信息的服务公司,他们的DLP需求差异很大。前者需要深度理解专业文件格式,后者则更关注数据库记录的保护。

现有IT环境兼容性经常被低估。DLP系统需要与企业已经使用的办公软件、云服务和业务系统无缝协作。强行部署一个与现有工作流程冲突的方案,最终结果往往是员工想办法绕过安全控制。

管理复杂度直接影响实施成功率。有些方案功能强大但配置复杂,需要专门的安全团队才能驾驭。对于资源有限的中小企业,操作简便性可能比功能丰富性更重要。

成本结构需要全面审视。除了初始采购费用,还要考虑每年的维护成本、可能的扩展费用以及培训投入。隐性成本有时会超过明面上的价格标签。

评估阶段不妨要求厂商提供概念验证。在真实环境中测试一两周,远比看销售演示更能了解方案的实际表现。这个步骤虽然额外花费时间,但能避免很多后续麻烦。

部署DLP系统有点像装修房子 - 图纸画得再漂亮,施工环节出问题照样住得不舒坦。我见过不少企业买了顶级DLP产品,实施过程却一团糟,最后效果大打折扣。

数据分类分级与风险评估

数据分类是DLP的基石。没有清晰的分类标准,再精密的规则引擎也会变成无的放矢。

企业数据通常可以分成几个层次。公开信息就像大厅里的宣传册,谁都可以查阅。内部数据相当于办公室文件,需要员工权限才能接触。机密数据则是锁在保险柜里的合同,只有特定人员才能访问。最高级别的受限数据堪比银行金库,访问需要多重授权和完整审计。

分类工作最好由业务部门主导。IT人员懂技术但未必了解数据的业务价值。市场部知道客户名单有多敏感,研发部门清楚设计图纸的价值所在。这种跨部门协作虽然费时,但能确保分类结果贴合实际业务。

风险评估需要关注数据流动路径。财务数据通常只在特定部门内部流转,而销售数据可能被业务员带到客户现场。流动范围越广的数据,泄露风险自然越高。

有家制造企业曾让我印象深刻。他们给每份设计图纸都贴上了分类标签,就像给快递包裹贴上运单号。员工看到标签就知道处理规范,DLP系统也能根据标签自动执行相应策略。

DLP策略制定与规则配置

策略制定需要在安全与效率间找到平衡点。锁死所有数据传输通道最安全,但业务也就停滞了。

我通常建议从“皇冠珠宝”开始。先保护最核心的几类数据,比如源代码、财务报告、客户数据库。这些数据泄露会造成实质性损失,防护收益最明显。

规则配置要避免“狼来了”效应。过多的误报会让员工对安全警报麻木,甚至主动关闭防护功能。好的规则应该像经验丰富的保安,只在真正可疑时才出手拦截。

不同数据类型需要差异化策略。源代码可以禁止外发但允许在开发团队内共享,销售合同可以加密发送给客户但不能上传到个人网盘。这种精细化管理虽然增加配置工作量,但能显著减少对正常工作的干扰。

策略例外处理需要特别留意。总有正当业务需求需要绕过常规规则,比如法务部门向外发送诉讼材料。这类例外必须经过审批并详细记录,避免成为安全漏洞。

记得有次帮客户调试规则,发现他们禁止所有Excel文件外发。结果销售团队为了给客户发报价单,不得不把数据手工录入邮件正文。这种过度防护反而催生了更不安全的操作习惯。

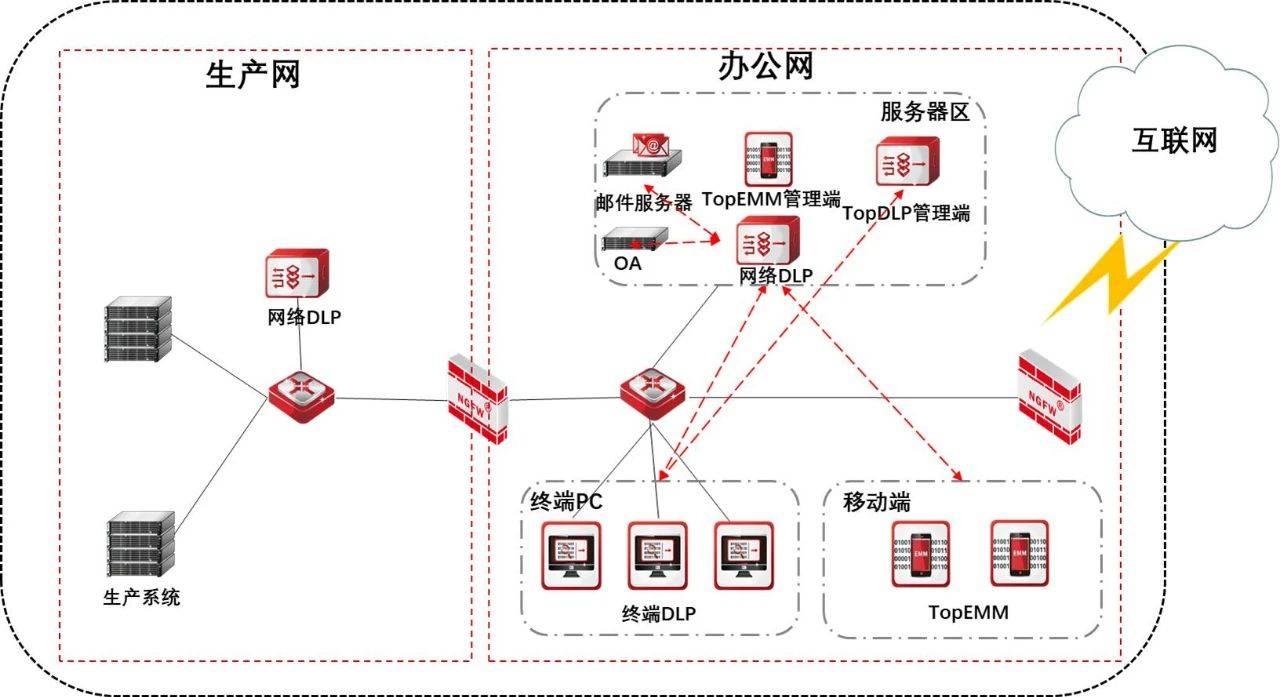

部署实施与系统集成方案

部署DLP宜采用渐进式策略。一次性在全公司铺开就像同时给所有房间装修,容易引发组织不适。

试点部门选择很有讲究。最好挑选数据敏感度高且员工配合度好的团队。法务、财务通常是不错的选择,他们本身就有较强的安全意识,能提供有价值的反馈。

系统集成是实施成功的关键。DLP需要与邮箱系统、文件服务器、云存储服务深度整合。就像给房子安装安防系统,每个门窗都要安装传感器,漏掉一个就可能前功尽弃。

端点部署需要特别关注用户体验。在员工电脑上安装DLP客户端时,要确保资源占用合理,不会拖慢正常工作。我见过因为客户端占用过多内存,导致设计师无法流畅运行绘图软件的案例。

网络层部署要考虑移动办公需求。现在员工经常在咖啡厅、机场处理工作,DLP需要能够保护这些外部网络环境下的数据传输。

有家公司在部署时采用了“观察-学习-执行”的三阶段法。第一个月只记录不拦截,让系统学习正常数据流动模式。第二个月对高风险操作发出警告但不阻断。直到第三个月才全面启用防护功能。这种温和的过渡大大降低了员工抵触情绪。

持续监控与优化改进策略

DLP不是一次性项目而是持续过程。威胁在演变,业务在变化,防护策略也需要相应调整。

定期审查策略有效性很有必要。某个规则如果频繁触发但很少是真正威胁,可能需要重新校准。长期沉默的规则也许已经跟不上业务变化。

员工反馈是重要的优化来源。他们最清楚哪些防护措施影响了工作效率。有个客户发现设计师经常需要向印刷厂发送设计稿,原来的阻断规则迫使她们使用私人邮箱转发。后来调整为需要主管审批即可放行,既保证了安全又支持了业务需求。

威胁情报集成能提升防护前瞻性。当新型数据窃取手法在行业内出现时,DLP系统应该能及时更新检测规则。这就像给安保团队提供最新的犯罪手法信息,让他们能提前防范。

性能监控不容忽视。随着数据量增长,DLP系统处理速度可能会下降。定期检查系统负载,确保不会因为性能问题成为业务瓶颈。

我合作过的一家企业每季度都会召开DLP优化会议。参会者包括安全团队、业务代表和IT支持。他们回顾过去三个月的安全事件、误报情况和员工反馈,共同决定下一阶段的优化重点。这种常态化改进机制让他们的DLP系统始终保持高效运行。