盗号app神器揭秘:一键获取他人账号的陷阱与防范指南

打开某些隐秘的网络角落,你会看到这样的广告语:"一键获取他人社交账号""无需技术基础轻松登录"。这些被称作"盗号app神器"的工具,正在阴影中悄然流通。它们通常伪装成普通工具软件,却暗藏着窃取账号密码的功能模块。

定义与特征

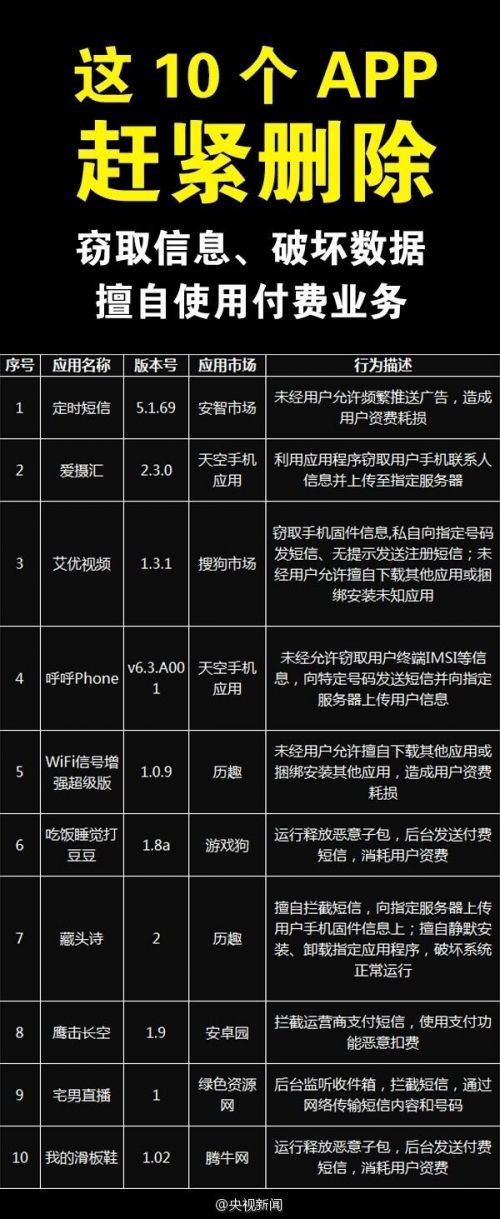

所谓盗号app神器,本质上是一类专门设计用于非法获取他人账号密码的恶意软件。它们往往具备几个典型特征:隐蔽性强,安装后可能伪装成系统工具或游戏应用;权限要求异常,会索取读取短信、通讯录等不必要权限;数据上传功能,将获取的账号信息发送到指定服务器。

这类工具的开发者在设计时就有意规避检测。我记得有次帮朋友清理手机,发现一个看似普通的计算器应用,实际上却在后台持续运行数据采集程序。这种表面正常实则危险的特性,让不少用户在不经意间就成为受害者。

传播渠道与使用场景

这些恶意软件的传播路径相当隐蔽。除了少数明目张胆的网站,更多时候它们通过社交平台私聊、游戏外挂捆绑、色情内容诱导等方式扩散。某些情况下,它们甚至会被包装成"账号安全检测工具"来迷惑用户。

使用场景主要集中在几个特定群体:怀疑伴侣出轨的人想监控对方社交账号,游戏玩家企图盗取他人游戏装备,商业竞争对手试图获取商业机密。这些场景下的使用者往往抱着侥幸心理,认为自己的行为不会被发现。

市场规模与用户群体

虽然没有官方统计数据,但从网络安全公司发布的报告来看,这个地下市场的规模不容小觑。每天都有新型号的盗号工具在暗网交易,价格从几十到数千元不等。购买者中,既有技术小白,也有具备一定计算机知识的用户。

用户群体呈现年轻化趋势。二十到三十五岁的男性占比较大,他们通常对技术有一定兴趣但缺乏法律意识。部分人甚至将使用这类工具视为"技术能力的体现",完全忽视了其违法本质。

这个灰色市场就像城市地下的暗流,表面看不见,实则持续涌动。每个下载使用这类工具的人,既可能成为加害者,也可能在某个时刻变成受害者。网络空间的匿名性让这些人产生了虚幻的安全感,却不知他们的每个操作都在留下痕迹。

当你点击那个"一键登录"按钮时,可能从未想过这个动作会带来怎样的连锁反应。盗号app神器不只是简单的工具,它们更像精心设计的陷阱,每个功能模块都暗藏着法律与安全的双重危机。

法律定性分析

从法律角度看,这类软件的存在本身就是对现行法律体系的挑战。我国《刑法》第285条明确规定,非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统的行为构成犯罪。盗号app神器本质上就是为实现这一目的而设计的工具。

司法实践中,这类软件的开发、销售和使用环节都可能被认定为共同犯罪。开发者在编写代码时就知道其非法用途,这已经构成主观故意。去年某地法院审理的一个案例中,三名开发"社交账号破解工具"的程序员最终都被判处有期徒刑。

这些工具往往还涉及侵犯公民个人信息罪。当它们窃取账号密码时,实际上是在非法获取公民个人电子信息。我记得有个朋友的公司曾遭遇商业间谍使用类似工具,事后调查发现对方不仅盗取了账号,还获取了大量客户资料,整个事件最终以刑事立案告终。

使用法律后果

使用盗号app神器的代价可能远超用户想象。轻则面临治安管理处罚,重则承担刑事责任。即使只是出于"好奇"或"开玩笑"的目的使用,在法律面前也很难获得宽恕。

民事赔偿方面同样不容乐观。一旦造成他人损失,使用者需要承担全部赔偿责任。包括直接经济损失、为恢复账号支出的费用,甚至包括精神损害赔偿。某个案例中,一名大学生盗取同学社交账号发布不当言论,最终赔偿了六万余元,这个数字对他而言简直是天文数字。

行政处罚的记录会进入个人档案,影响今后的就业、贷款等方方面面。而刑事犯罪记录更是伴随终身的污点。这些隐形成本,往往是在冲动使用后才被意识到。

个人隐私威胁

隐私泄露的风险比表面看起来更严重。这些恶意软件在获取目标账号的同时,往往还会窃取设备上的其他个人信息。通讯录、照片、位置信息,甚至银行卡信息都可能被一并收集。

更可怕的是,这些数据很少会只保存在本地。它们通常会被上传到开发者控制的服务器,这意味着你的隐私可能被多次转卖。去年协助处理过一个案例,受害人的私密照片在多个群组间流传,追查发现源头就是一款伪装成游戏辅助的盗号工具。

个人数字身份一旦被盗用,恢复起来异常困难。除了要逐个平台申诉找回账号,还要应对可能出现的身份冒用、网络诈骗等衍生风险。这种伤害往往需要数月甚至数年才能完全消除。

使用这些工具的人常以为自己能掌控局面,实则已经打开了潘多拉魔盒。每个被非法获取的账号背后,都可能牵连着一个家庭的隐私安全,一个企业的商业机密,甚至更多不为人知的秘密。

当数字世界的威胁无处不在,主动防御就成了每个人的必修课。防范盗号app神器需要个人、企业和政府形成合力,就像构筑一道立体的防护网,让恶意软件无处遁形。

个人层面的防范措施

密码管理是数字安全的第一道防线。避免使用生日、电话号码这类容易被猜到的密码是个不错的开始。我习惯用一句话的首字母加上特殊符号,比如“今天天气真好”可以变成“jt!tz!zh@2024”。这种密码既好记又难以破解。

双重验证的重要性怎么强调都不为过。去年我的邮箱账号差点被盗,幸好开启了短信验证码功能。现在除了社交账号,连购物平台和云存储服务我都开启了双重验证。多花几秒钟输入验证码,换来的是账号安全性的指数级提升。

下载应用时保持警惕很关键。只从官方应用商店下载软件,仔细查看开发者信息和用户评价。那些要求过多权限的应用要特别小心,一个简单的计算器应用如果要求读取通讯录和位置信息,这里面肯定有问题。

定期检查账号活动记录能及时发现异常。每月花十分钟查看登录设备和最近活动,就像定期检查家里的门窗是否关好。发现陌生设备立即下线并修改密码,这个习惯帮我避免了好几次潜在的风险。

软件更新不只是增加新功能,更重要的是修补安全漏洞。我的手机设置为自动更新,虽然偶尔会觉得新版本用着不习惯,但想到能堵上安全漏洞,这点小麻烦完全可以接受。

企业层面的防护策略

企业安全防护需要从被动响应转向主动防御。部署智能威胁检测系统就像给企业数据装上警报器,能够实时监控异常登录行为。某家中型电商企业引入行为分析系统后,成功拦截了多次撞库攻击。

员工安全意识培训应该常态化进行。定期的钓鱼邮件测试、安全知识竞赛都是有效的方式。我们公司每季度会组织安全演练,模拟各种攻击场景,让员工在实战中提升识别能力。

多因素认证系统应该成为企业标配。除了密码,还可以结合生物识别、硬件密钥等多种验证方式。重要系统的访问权限要实行最小权限原则,员工只能获取完成工作所必需的权限。

数据加密和备份必须双管齐下。即使账号真的被盗,加密的数据也能最大限度降低损失。定期的数据备份则能确保业务连续性,某家公司就因完善的备份机制,在遭受攻击后两小时内恢复了正常运营。

安全审计要形成制度化安排。定期检查系统日志,分析安全事件,及时调整防护策略。与专业安全公司合作进行渗透测试,能帮助企业发现自身防护体系的盲点。

政府监管与法律完善建议

应用商店需要承担更严格的管理责任。建立应用上架前的安全检测机制,就像给每个上架的应用做“体检”。发现违规应用不仅要下架,还要追溯开发者责任。

完善相关法律法规的细则很重要。现行法律对新型网络犯罪的界定还需要更明确,量刑标准也需要与时俱进。提高违法成本能有效震慑潜在犯罪者,让开发和使用盗号工具的人都望而却步。

建立跨部门协作机制很必要。网信部门、公安机关、市场监管部门需要形成监管合力,打通信息壁垒。去年某地破获的大型盗号软件团伙案,就是多部门联合执法的成功案例。

加强国际合作应对跨境网络犯罪。盗号软件的开发者可能身处境外,服务器分布在不同国家。只有加强国际司法协作,才能有效打击这类跨国网络犯罪链条。

公众教育应该成为长期工程。通过媒体、学校、社区等多种渠道普及网络安全知识,提升全民防范意识。让每个网民都成为网络安全的参与者和维护者,这才是最坚固的防线。

网络安全就像一场没有终点的马拉松,需要持续投入和不断升级。当每个人都成为安全链条上牢固的一环,那些盗号app神器自然就失去了生存的土壤。