黑客定位软件无需他人同意:揭秘非法追踪风险与合法替代方案

手机定位功能本是为了便利生活而设计,如今却成为某些人突破隐私防线的工具。这些黑客定位软件能够在目标用户毫无察觉的情况下,精确获取他们的实时位置。这种看似神奇的技术背后,其实是一系列对正常定位机制的扭曲利用。

常见黑客定位软件的工作原理

市面上的黑客定位软件大多采用三种核心机制。第一种是间谍应用程序,它们伪装成普通工具软件被安装在目标手机上。这类程序一旦获得运行权限,就会在后台持续收集GPS数据、基站信息和Wi-Fi定位记录。我记得有个朋友曾发现手机耗电异常,后来才查明是被安装了这类监控软件。

第二种是利用系统漏洞进行远程访问。某些老旧操作系统存在未修复的安全缺陷,黑客通过发送特定格式的短信或彩信就能触发漏洞,进而远程开启定位功能。这种情况在Android 8.0之前的版本中尤为常见。

第三种方法更为隐蔽,通过社交工程手段获取云服务账户。许多人都习惯使用手机自带的定位服务,比如“查找我的iPhone”或Google位置记录。黑客通过钓鱼邮件获取这些云服务的登录凭证后,就能在网页端直接查看目标位置,完全不需要接触实体设备。

手机定位技术被滥用的途径

现代智能手机的定位系统本应是保护用户的利器,却可能变成泄露隐私的缺口。基站三角定位是最基础的追踪方式,任何能够接入通信网络的人,理论上都可以通过信号强度计算大致位置。公共Wi-Fi网络也成为位置数据收集器,当手机自动搜索可用网络时,MAC地址和信号强度信息就被记录下来。

更令人担忧的是,许多合法应用程序正在成为位置数据的“合法收集者”。某些天气应用、购物软件要求获得位置权限,实际上却在后台持续上传精确定位数据。这些数据可能被二次出售,最终流入黑市。我注意到自己手机里有个手电筒应用居然也要求定位权限,这显然超出了必要范围。

蓝牙信标技术原本用于室内导航,现在也被滥用。黑客在公共场所部署伪装的蓝牙设备,当携带手机的人经过时,设备会记录手机蓝牙地址和出现时间,通过多个节点的配合就能绘制出目标的移动轨迹。

黑客如何绕过用户授权获取位置信息

获取位置信息最直接的方法是避开正常的权限申请流程。黑客发现,许多应用权限存在过度授予的问题。比如某个游戏应用获得位置权限后,实际上将这项权限共享给了隐藏的追踪模块。这种权限滥用很难被普通用户察觉。

另一种方法是利用系统服务的设计缺陷。Android系统的辅助功能本是为残障人士设计,但某些恶意软件会欺骗用户开启这些权限,进而获得模拟触摸操作的能力。这意味着软件可以代替用户点击“同意”按钮,自主授予各种敏感权限。

网络定位技术提供了绕过硬件限制的可能性。即使目标关闭了GPS功能,黑客仍然可以通过IP地址定位获取大致区域。结合浏览器指纹识别和Cookie跟踪,能够将多个碎片化位置信息拼接成完整的移动路径。这种技术不需要在目标设备安装任何软件,完全通过网络行为分析实现定位。

手机安全实际上是一场持续的技术博弈。随着系统权限管理越来越严格,黑客也在寻找新的突破口。理解这些技术原理不仅是为了防范,更是为了认识到我们的数字生活有多么脆弱。每项便利技术背后,都可能藏着不为人知的风险。

当人们考虑使用无需同意的定位软件时,往往只关注技术可行性,却忽略了这种行为在法律层面引发的连锁反应。私自获取他人位置信息看似只是点几下鼠标的操作,实际上已经触动了法律的多重防线。

侵犯隐私权的法律责任

位置信息属于个人隐私的核心范畴。我国《民法典》明确规定隐私权受法律保护,任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私权。通过黑客软件获取他人行踪轨迹,直接构成对隐私权的侵犯。

去年某地法院审理的一起案例很有代表性。一名丈夫在妻子手机安装定位软件,本想收集离婚证据,最终反而因侵犯隐私权被判赔偿精神损害抚慰金。法官在判决书中特别强调,即便是亲密关系,也不得未经同意监控对方行踪。

隐私侵权案件通常适用“举证责任倒置”原则。这意味着一旦被定位者提出诉讼,使用定位软件的一方需要自证清白。实践中这类证据很难获取,绝大多数被告都会面临败诉风险。除了民事赔偿,侵权者还可能被责令公开道歉,个人声誉将受到严重影响。

违反计算机安全法规的刑事风险

超越民事纠纷的界限,擅自使用定位软件可能触及刑法红线。《刑法》第二百八十五条明确规定了非法获取计算机信息系统数据罪。通过技术手段获取他人位置信息,完全符合该罪名的构成要件。

我认识的一位网络安全工程师分享过真实案例。某公司销售总监为了掌握竞争对手动态,购买黑客软件定位对方行踪。案发后不仅被判处有期徒刑,还终身不得从事互联网相关行业。这个判决改变了整个职业生涯轨迹。

刑事立案标准并不高。只要定位三人次以上,或者违法所得五千元以上,就达到立案门槛。实践中,购买使用黑客软件的费用、软件销售者的证言、电子支付记录等都可能成为定罪证据。执法机关现在对这类案件的侦办越来越熟练,想逃避追究几乎不可能。

可能面临的民事赔偿和行政处罚

除了刑事责任,使用者还要面对沉重的民事赔偿。法院判决的赔偿金额通常包括直接损失、精神损害赔偿和维权成本。最近看到的一个判例中,被告被判赔偿各项损失共计十二万元,这个数字足够让人三思而后行。

行政责任同样不容忽视。《网络安全法》规定,侵犯个人信息可处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得的处一百万元以下罚款。网信部门还可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证。对企业来说,这样的处罚足以造成毁灭性打击。

个人用户可能觉得行政处罚离自己很遥远。实际上,网信部门近年来持续开展“净网”行动,个人违法行为同样会被查处。某个大学生出于好奇购买定位软件跟踪同学,最终被处以行政拘留十日并处五千元罚款。这个教训让整个学院都加强了法律意识教育。

法律风险具有累积性特点。一次成功的定位操作可能助长使用者的侥幸心理,但每次操作都在增加暴露概率。当累积到一定程度时,轻微的侵权行为可能升级为严重的刑事犯罪。这种从量变到质变的过程,往往发生在使用者最不经意的时候。

在数字时代,位置追踪技术本身是中性的,关键在于如何使用。与其冒险使用非法手段,不如了解那些既有效又合规的定位方式。这些方法或许需要多花些时间,但能让你在保护他人权利的同时达成合理目标。

获得他人同意的合法追踪方式

最稳妥的定位方式永远建立在知情同意基础上。许多正规的手机功能和应用都提供了共享位置的选项,只需要对方简单授权即可使用。

苹果的“查找”网络是个很好的例子。家庭成员间可以互相共享位置,整个过程透明可控。被共享者随时能看到谁在查看自己的位置,也能随时关闭权限。这种设计既满足了关心家人的需求,又尊重了个人隐私边界。

我记得有位朋友需要经常出差,他的妻子总是担心安全问题。他们商量后开启了位置共享,现在妻子能看到他安全到达酒店就安心了,而他也不会感觉被监视。这种基于信任的解决方案,比任何隐蔽追踪都更健康持久。

企业场景下的员工位置管理也需要注意合法性。如果公司配发的手机需要开启定位功能,必须提前在劳动合同或规章制度中明确说明。最好单独准备工作手机,避免混淆公私界限。员工有权知道什么时候被定位,数据用于什么目的,以及如何保护这些信息。

执法机关依法定位的程序

当涉及到刑事案件或紧急情况时,执法机关拥有合法的定位权限,但这种权力受到严格程序约束。了解这些程序有助于我们理解法律如何平衡侦查需要与公民权利。

公安机关进行技术侦查必须经过县级以上公安机关负责人批准,获取《采取技术侦查措施决定书》。这个审批流程确保每次定位都有明确案件关联性和必要性。电信运营商配合提供位置信息时,也会严格核对法律文书真伪。

在失踪人口案件中,家属报警后,警方可以立即启动紧急查找机制。我曾经协助处理过一起老人走失案例,警方在接到报警后两小时内就通过基站定位找到了位置。这种高效率正是建立在合法程序基础上的。

需要特别注意的是,普通公民不能冒充执法人员获取他人位置信息。某个案例中,一名男子伪造警官证要求运营商提供前女友位置,最终因招摇撞骗罪被判刑。法律对滥用执法权限的行为保持着零容忍态度。

保护个人位置隐私的安全措施

在了解合法追踪方式的同时,我们也应该掌握保护自己的方法。位置隐私保护需要养成习惯,就像出门记得锁门一样自然。

手机权限管理是首要防线。定期检查哪些应用拥有位置权限,关闭不必要的授权。很多用户习惯性地点击“允许”,却不知道这些权限可能被滥用于背景定位。iOS和Android系统现在都提供了精确位置和大致位置的选项,选择合适的精度能有效减少信息泄露。

我自己的习惯是,除了导航和外卖应用外,大多数软件都设置为“仅在使用时允许”定位。这个简单设置已经多次阻止了可疑的位置请求。有时候手机会突然弹出位置权限提示,这时候一定要谨慎判断是否真的需要授权。

关闭不必要的位置服务也能增强保护。比如相机的GPS标记功能可能会在分享照片时泄露家庭住址,社交媒体的“附近的人”可能暴露你的实时行踪。这些功能在特定场景下很有用,但长期开启可能带来风险。

使用VPN和避免连接公共WiFi是更深层的保护。黑客经常通过伪基站和恶意WiFi热点获取用户位置数据。好的安全习惯就像系安全带,可能平时感觉不到作用,关键时刻却能提供重要保护。

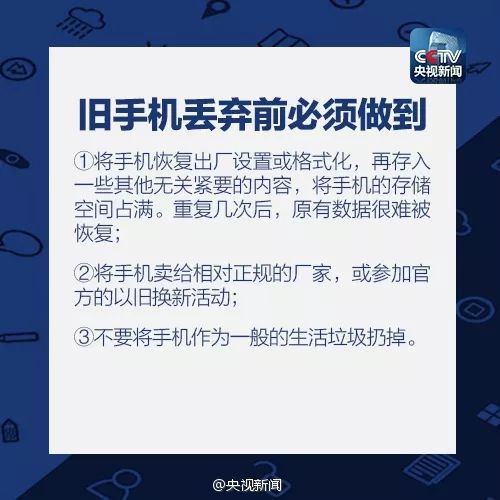

位置信息保护需要持续关注和调整。技术在发展,威胁在变化,我们的防护措施也应该与时俱进。每个月花十分钟检查手机安全设置,这个小小的习惯能帮你避开大多数位置隐私风险。