别人威胁你把聊天记录发网上怎么办?立即行动保护隐私,避免恐慌与伤害

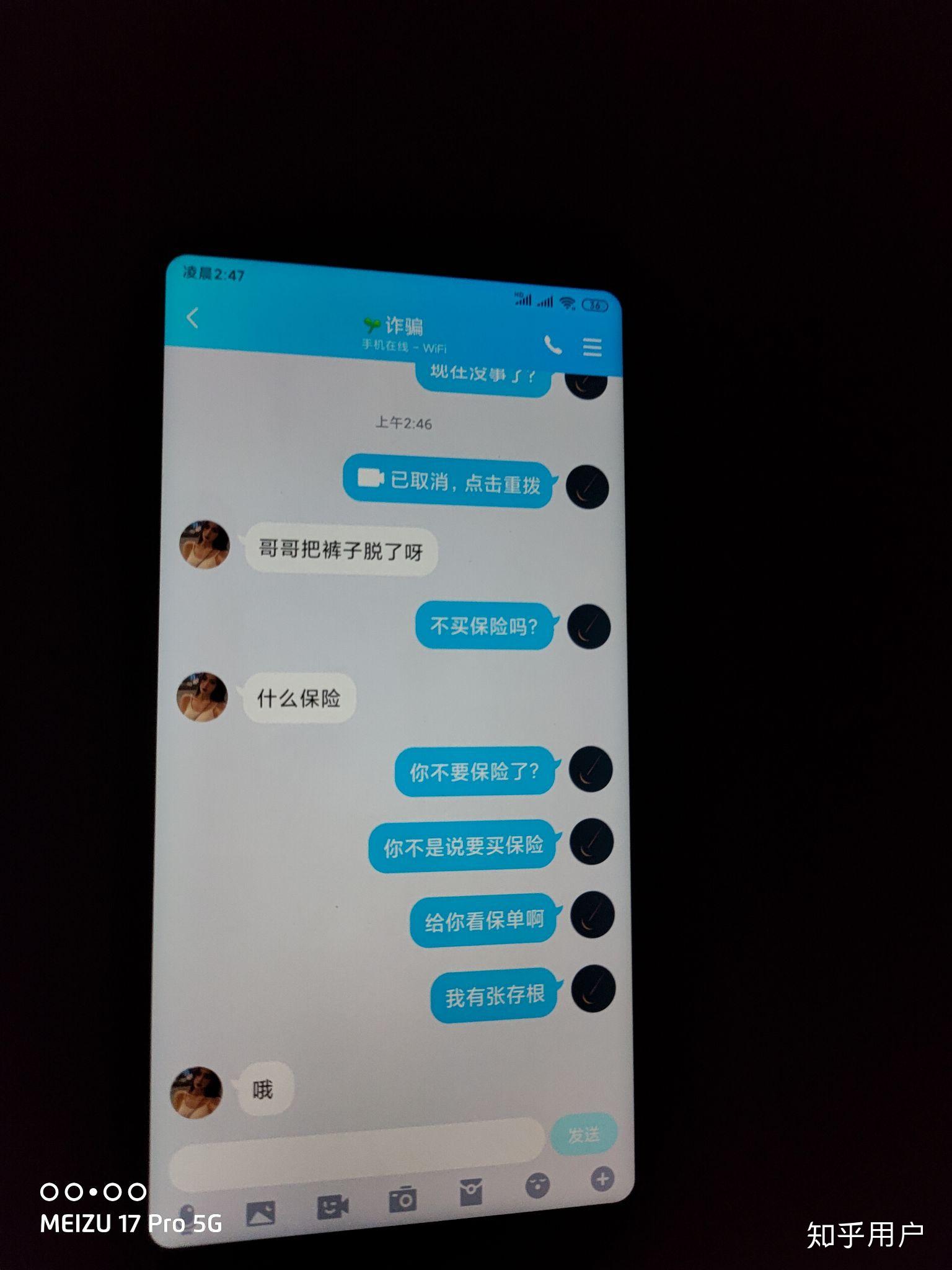

手机屏幕突然弹出那条消息:“不照做就把聊天记录发到网上”。心跳漏了一拍,手心开始出汗。这种数字化威胁带来的恐慌很真实,我记得朋友小李上周就经历了类似情况——对方威胁要公开他的私人对话。那种无力感确实让人窒息。

立即行动:保护自己的第一步

收到威胁后最初的几小时至关重要。别急着回复对方,先做这些:

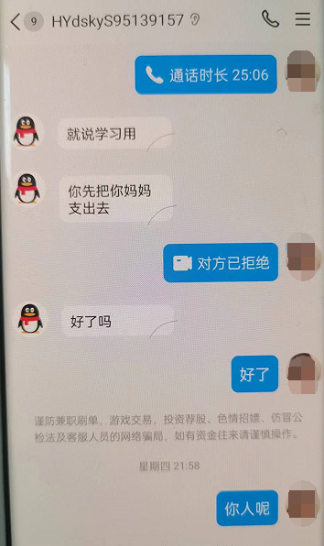

保存所有证据 立即截图保存完整的威胁对话,包括对方账号信息、威胁内容和时间戳。手机截图功能这时就是你的最佳盟友。如果可能,录屏展示整个对话上下文会更有利。这些数字痕迹可能成为后续维权的关键。

平台举报不等待 在微信、QQ或其他社交平台内直接使用举报功能。各大平台对敲诈勒索内容处理效率还算不错,通常24小时内会有初步反馈。举报时记得附上你刚保存的截图证据。

暂时调整隐私设置 把社交媒体账号设为私密状态,限制非好友查看你的个人信息。这不是退缩,而是为自己争取应对时间。就像突然下雨时先找地方避雨,再想办法解决淋湿的问题。

评估真实风险:冷静分析威胁程度

不是每个威胁都值得同等程度的恐慌。试着客观评估:

对方手中聊天记录的实际敏感程度如何?是普通日常对话,还是包含真正可能损害你声誉的内容?威胁者的动机通常比内容本身更值得关注——多数情况下他们只是想要你的反应,而非真的打算玉石俱焚。

考虑对方的执行能力。一个有大量粉丝的网红威胁公开内容,与一个只有几十个好友的普通账号威胁,风险等级完全不同。我见过不少案例中,威胁者根本没有他们声称的那种传播能力。

沟通策略:与威胁者对话的艺术

如果决定与对方沟通,记住这几个原则:

保持冷静语气,避免情绪化回应。你的愤怒或恐惧正是他们想要的反应。用中性语言询问对方的具体要求,同时不做出任何承诺。

尝试了解动机。有时候一句“我理解你可能很生气,我们能谈谈到底哪里出了问题吗”就能化解紧张局势。许多人发出威胁只是一时冲动,给个台阶下可能就改变了局面。

设定明确边界。“我愿意解决问题,但威胁不是合适的方式”这样的表述既显示了合作意愿,又表明了你的底线。

拖延战术往往有效。提出需要时间考虑对方的要求,这为你争取了采取其他保护措施的空间,也可能让威胁者冷静下来重新思考。

那个被威胁的朋友小李最终通过冷静沟通发现,对方其实只是误解了他的某句话,解释清楚后危机就解除了。当然,不是每个故事都有这样轻松的结局,但保持理智总是增加胜算的第一步。

当数字隐私变成勒索工具,你的冷静和迅速行动就是最好的防御。网络威胁感觉像一场突如其来的风暴,但记住——你手中始终握着雨伞。

收到“不照做就把聊天记录发网上”的威胁后,那种悬在半空的感觉可能持续很久。我接触过一位咨询者,对方威胁要公开她三年前的私密对话,她连续几周不敢查看社交媒体的通知提醒。法律维权这条路听起来遥远,实际上从你保存第一张截图时就已经开始了。

证据链的完整构建

有效的法律行动始于滴水不漏的证据收集。那些截图和录屏只是基础,真正有力的证据需要系统性整理。

时间线梳理 创建一个详细的事件时间线文档,记录每次威胁发生的确切时间、平台和内容。包括威胁前后的正常对话作为背景参考。法院更倾向于采信有完整上下文脉络的证据,而非孤立的威胁片段。

证人证言准备 如果威胁涉及第三方,或者有人目击了威胁过程,尽早请他们提供书面证言。我处理的一个案例中,正是因为有位共同好友愿意作证威胁者的前科行为,案件才取得了突破性进展。

公证固定电子证据 对于特别严重的威胁,考虑前往公证处对电子证据进行公证。经过公证的聊天记录在诉讼中具有更高证明力,虽然需要花费几百元,但在关键案件中这笔投资很值得。

法律途径的多层次选择

不同严重程度的威胁对应不同的法律回应方案,没必要一开始就选择最激烈的应对方式。

报警立案标准 当威胁内容涉及敲诈勒索、名誉损害或人身安全时,公安机关通常会受理。携带你整理的所有证据前往当地派出所,清晰陈述事件经过。警方介入不仅能阻止内容传播,还能对威胁者形成强大威慑。

记得带上这些材料:对方身份信息(尽可能详细)、完整的威胁证据打印件、事件时间线说明、以及你已采取的措施记录。准备越充分,立案可能性越高。

民事诉讼路径 如果威胁造成了实际损失,比如工作机会丢失或治疗心理创伤的费用,可以考虑提起民事诉讼。名誉权纠纷、隐私权纠纷都是常见案由。胜诉后不仅可以要求对方停止侵害,还能索赔经济损失。

一位客户通过民事诉讼获得了五万元的精神损害赔偿,更重要的是法院判决书明确禁止对方继续传播相关内容。

律师函的威慑作用 在正式诉讼前,委托律师发送律师函是成本较低且效果显著的方式。正规的律师函会明确列出对方行为的法律性质、可能承担的责任,以及你方的要求。多数威胁者收到律师函后会重新评估自己的行为风险。

平台投诉机制详解

各大社交平台都建立了内容举报系统,但很多人不知道如何有效利用这些机制。

微信/QQ举报 在腾讯系的平台上,举报“泄露隐私”或“敲诈勒索”类内容时,务必提供清晰的证据截图和文字说明。标注出威胁具体内容,指出哪些信息属于个人隐私。平台审核员每天处理大量举报,明确指向性的描述能提高处理效率。

微博举报流程 微博的社区管理中心提供专门的侵权投诉入口。如果威胁者声称要在微博发布你的聊天记录,可以预先通过“内容预警”功能备案。一旦相关内容出现,平台能在很短时间内识别并删除。

跨平台联动投诉 当威胁涉及多个平台时,采取联动投诉策略。比如威胁在微博发布,但威胁行为发生在微信,就应当同时向两个平台举报。这种全方位施压能显著增加威胁者的操作难度。

预防未来的系统性防护

维权成功后,建立长期防护机制同样重要。那些看似微小的习惯调整,可能在未来帮你避开更大麻烦。

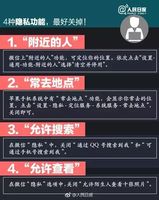

隐私设置的定期检查 每月花十分钟检查社交媒体隐私设置是个好习惯。确保陌生人无法查看你的好友列表、照片和个人信息。各个平台会不时更新功能,之前的设置可能已经失效。

我自己的做法是每季度系统检查一次所有社交账号的隐私设置,同时清理不再需要的应用授权。

沟通习惯的自我保护 敏感话题尽量选择语音通话而非文字聊天。必须文字交流时,避免在情绪激动时发送可能被曲解的内容。养成定期清理聊天记录的习惯,特别是那些包含个人信息或敏感话题的对话。

数字足迹管理意识 在社交媒体分享生活时,留意背景中可能泄露个人信息的内容。车牌号、工作证件、家庭地址这些细节都可能被恶意利用。有位咨询者就是在朋友圈照片中无意露出了公司门禁卡,导致威胁者准确找到了他的工作单位。

法律维权不只是事后的补救措施,更是一种主动的权利宣示。当威胁者意识到你清楚法律程序且愿意付诸行动时,很多潜在威胁就会消弭于无形。你的聊天记录属于个人隐私范畴,法律在这方面的保护正在不断完善和加强。