追踪定位技术全解析:从GPS到5G,轻松掌握精准定位技巧与设备推荐

1.1 追踪定位的基本概念与定义

追踪定位技术本质上是一种确定物体或人在空间位置的方法。想象一下你在地图上寻找一个移动的光点——这就是追踪定位最直观的体现。它通过收集位置数据并实时更新,构建出目标在时空中的运动轨迹。

这类技术通常包含三个核心要素:位置感知、数据传输和位置解算。位置感知负责采集原始定位信息,数据传输将这些信息发送到处理中心,位置解算则通过算法计算出精确坐标。现代追踪定位系统往往融合多种技术手段,从卫星信号到地面基站,从无线网络到惯性传感器,形成一个立体的定位网络。

我曾在物流公司见过一个案例,他们使用简单的RFID标签就能实时掌握数千件包裹的位置。这种看似基础的技术,在实际应用中展现出的效率提升确实令人印象深刻。

1.2 追踪定位技术的发展历程

追踪定位技术的演进像是一部浓缩的科技发展史。二十世纪中叶,无线电导航系统开启了现代定位技术的先河。这些早期系统虽然精度有限,但为后来的技术突破奠定了重要基础。

全球定位系统(GPS)的出现是一个关键转折点。最初为军事目的开发的GPS,在二十世纪末开始向民用领域开放,定位精度从最初的百米级提升到现在的米级甚至厘米级。这个过程中,接收设备也从笨重的专业仪器演变成了智能手机中的一个小小芯片。

记得十年前我第一次使用手机导航时,经常遇到定位漂移的情况。而现在,各种定位技术的融合已经让这种问题变得相当罕见。技术的发展确实在悄无声息地改善着我们的日常生活。

1.3 追踪定位在现代社会的重要性

在现代社会体系中,追踪定位技术已经像水电一样成为不可或缺的基础设施。从清晨叫车上班,到外卖精准配送,再到共享单车的随取随用,这些便利服务的背后都依赖着成熟的定位技术支持。

在应急救援领域,精准的定位能力往往意味着生与死的差别。当自然灾害发生时,救援人员可以通过定位技术快速确定受灾人员位置,大大提升救援效率。在医疗保健方面,定位设备帮助监护患有认知障碍的老人和儿童,给予他们更多的安全保障。

企业运营中,定位技术带来的效益更加直接。物流公司通过车辆追踪优化运输路线,制造业通过资产追踪提高设备利用率,零售业通过顾客位置分析改善店面布局。这些应用不仅提升了运营效率,还创造了新的商业价值。

定位技术正在重新定义我们与空间的关系,它让世界变得更加可知、可控。这种转变的影响可能比我们想象的还要深远。

2.1 GPS全球定位系统原理

GPS定位就像一场精密的太空对话。太空中24颗卫星持续广播包含时间和轨道信息的数据流,地面接收器通过同时接收至少四颗卫星的信号,计算信号传播时间差来确定自身位置。这个过程中,每颗卫星都像是一个精确的太空灯塔,通过三角测量原理构建出三维定位网络。

卫星原子钟的精度决定了整个系统的可靠性。这些钟表每三百万年才会误差一秒,正是这种极致精度支撑着GPS的米级定位能力。接收器内部的芯片需要快速解算复杂的导航方程,将时间差转换为经纬度和海拔高度。

我曾经在登山时特意测试过不同环境下的GPS精度。开阔地带定位确实精准,但在峡谷中信号明显变差。这种体验让我更直观地理解了GPS技术对环境因素的敏感性。

2.2 基站定位与WiFi定位技术

基站定位利用手机与通信基站的距离关系进行位置估算。每个基站覆盖特定区域,当手机同时连接到多个基站时,系统通过测量信号强度和时间差,就能将位置锁定在一个相对准确的范围内。这种技术不需要GPS信号,在室内和城市峡谷区域特别有用。

WiFi定位则依赖庞大的无线接入点数据库。每个路由器都有唯一的MAC地址和信号特征,当设备扫描到周围的WiFi信号时,通过与云端数据库比对,就能反推出大致位置。有趣的是,即使不连接网络,仅检测信号强度就足够完成定位。

这两种技术都体现了“群体智慧”的定位思路。基站和WiFi设备原本并非为定位设计,但通过巧妙的算法转化,它们成为了城市环境中不可或缺的定位补充。这种化腐朽为神奇的技术思路确实很巧妙。

2.3 蓝牙信标与RFID定位技术

蓝牙信标像是一个个微型的数字灯塔。这些小型设备周期性地广播包含唯一标识符的信号,智能手机接收到信号后,根据信号强度估算距离。在商场、博物馆等室内场所,部署多个信标就能构建出精密的室内定位网络。

RFID技术则采用完全不同的工作原理。阅读器发射无线电波激活被动标签,标签通过反向散射调制返回数据。这种无源设计的优势很明显——标签不需要电池,成本极低且寿命极长。我见过仓库管理中使用RFID的场景,工人在推车经过货架时就能自动完成库存盘点。

这两种技术各有所长。蓝牙信标适合需要交互的应用场景,RFID则在资产追踪领域表现突出。它们共同的特点是将复杂的定位问题简化为了信号检测问题。

2.4 惯性导航与传感器融合定位

惯性导航系统是一个自包含的定位方案。通过加速度计和陀螺仪持续监测设备的运动和转向,系统能够在不依赖外部信号的情况下推算位置变化。这种技术像是一个数字版的“盲人摸象”,通过累积每一步的移动来构建完整路径。

但惯性导航存在明显的误差累积问题。就像蒙眼走路时会逐渐偏离方向,传感器的小误差会随时间不断放大。这时候就需要传感器融合技术来校正——结合GPS、地磁、气压计等多源数据,通过卡尔曼滤波等算法实现优势互补。

现代智能手机都内置了这种融合定位能力。当你进入地铁隧道GPS失效时,手机依然能较准确地追踪你的位置,这就是各种传感器协同工作的结果。这种技术让定位服务变得更加无缝和可靠。

3.1 个人追踪定位设备推荐

市面上的个人追踪设备已经发展得相当成熟。Apple AirTag和三星SmartTag应该是大家最熟悉的产品,它们通过超宽频技术和庞大的设备网络实现精准定位。这类设备体积小巧,可以轻松挂在钥匙扣或塞进钱包里。

专为儿童设计的智能手表在定位功能上更加周全。除了基本的位置追踪,通常还配备电子围栏、SOS紧急呼叫和通话功能。小天才、华为等品牌的儿童手表在定位精度和续航方面都做得不错,特别是采用多重定位技术后,即使在商场等人流密集场所也能保持稳定追踪。

老年人防走失设备则更注重实用性和易操作性。一些产品采用GPS+LBS双模定位,配合电子围栏功能,当佩戴者超出设定范围时会立即向家人手机发送警报。这类设备通常设计成大按键、长续航的样式,避免老年人因操作复杂或频繁充电而放弃使用。

我记得给家里老人买过一个定位手环,有次他真的在公园迷路了,通过手机App很快找到了具体位置。这种实实在在的安全感,可能才是个人追踪设备最大的价值。

3.2 车辆追踪定位设备推荐

车辆追踪设备的选择很大程度上取决于使用场景。对于普通私家车,OBD接口式的定位器安装最方便,直接插在方向盘下方的诊断接口就能使用。这类设备除了实时定位,还能提供车辆状态监测、驾驶行为分析等增值功能。

商用车辆则需要更专业的解决方案。货运车队管理通常采用带备用电源的强磁安装设备,即使车辆熄火也能持续工作。这类设备配合管理平台,可以实现路线规划、超速报警、油耗监控等全方位管理功能。

电动车和摩托车的防盗定位器往往设计得更隐蔽。有些产品体积只有火柴盒大小,内置强磁铁可以吸附在车架任意位置。考虑到电动车电池可拆卸的特点,这类设备通常配备内置电池,确保在电源断开后仍能持续工作数小时。

车辆追踪设备的核心价值已经从单纯的“找车”扩展到了全方位的车辆管理。这种功能演进确实反映了技术应用场景的不断深化。

3.3 资产追踪定位设备推荐

资产追踪的需求场景非常多样化。对于集装箱、货盘等大型物流资产,需要耐用的室外定位标签。这些设备具备IP67以上的防护等级,能承受运输过程中的振动和温差变化,电池续航往往能达到数年之久。

贵重物品追踪则更注重精度和实时性。博物馆、珠宝店使用的资产标签通常结合了RFID和蓝牙技术,既能实现出入口的批量识别,也能在室内进行精确定位。一些高端解决方案甚至集成了移动检测传感器,当物品被移动时会立即触发警报。

工具设备管理是另一个重要应用领域。建筑工地、工厂车间的工具流动性大,使用带有二维码或UWB标签的追踪系统,员工借还工具时扫描一下就能更新状态。这种方案大幅减少了工具丢失和重复采购的成本。

资产追踪的有趣之处在于,它解决的不仅是“在哪里”的问题,更是“谁在用”、“状态如何”等更深入的管理需求。

3.4 不同场景下的设备选择指南

选择追踪设备时需要考虑几个关键因素。定位精度要求决定了技术选型——米级精度通常需要GPS或UWB,而区域级定位使用LBS或RFID就足够了。续航时间直接影响使用体验,频繁充电的设备往往会被用户弃用。

环境适应性同样重要。室外使用的设备需要良好的防水防尘性能,而室内定位则要考虑信号穿透性和多路径干扰问题。成本预算也是一个现实因素,除了设备本身的购置成本,还要考虑平台服务费、通信费等持续投入。

个人使用场景偏向轻量化和易用性。选择能与手机生态无缝对接的设备会大大提升使用频率。商用场景更看重稳定性和可管理性,需要配套的管理平台和专业的售后服务支持。

特殊场景需要特殊考量。比如宠物追踪要考虑设备的重量和佩戴舒适度,户外探险设备则需要极端环境下的可靠性。每种场景都有其独特的需求重点,理解这些差异才能做出合适的选择。

4.1 5G与物联网在追踪定位中的应用

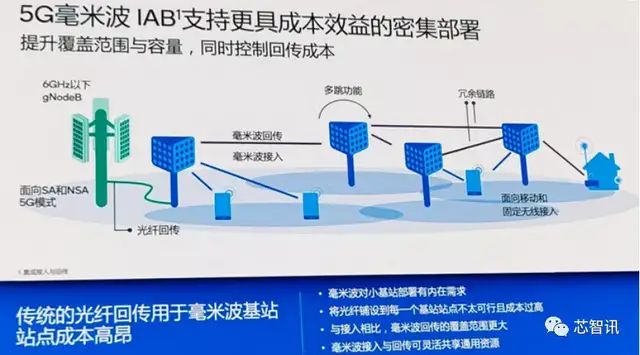

5G网络的高速率和低延迟特性正在重塑追踪定位的边界。毫米波技术让基站定位精度突破到亚米级,这在以前是难以想象的。网络切片功能允许为关键追踪应用分配专用带宽,确保紧急情况下的连接可靠性。

物联网设备数量的爆发式增长创造了庞大的定位数据源。每个联网设备都成为潜在的位置参考点,这种“群体智能”大幅提升了定位系统的覆盖密度。智能城市中的路灯、摄像头甚至垃圾桶都可能成为定位网络的一部分,形成无处不在的感知层。

边缘计算与5G的结合解决了海量数据处理难题。位置信息在设备端或基站侧完成初步处理,只将关键数据上传到云端。这种分布式架构既降低了网络负载,也提高了实时响应速度。物流园区内的AGV小车就受益于这种模式,能够实现毫秒级的避障和路径规划。

我参观过一个智能仓储项目,他们利用5G+物联网技术实现了货架自动盘点。每个货品托盘都装有定位标签,系统能实时掌握数千件货物的精确位置。这种效率提升让传统仓储管理方式显得格外原始。

4.2 人工智能与大数据分析技术

机器学习算法正在让定位系统变得更智能。传统的指纹定位需要大量人工校准,而现在系统能够自主学习环境特征并持续优化定位模型。这种自适应能力特别适合商场、机场等动态环境,人流变化和店铺调整都不会影响定位精度。

行为预测是另一个突破方向。通过分析历史轨迹数据,AI能够预测人员或车辆的移动趋势。这对于安防监控和交通管理极具价值,系统可以在异常行为发生前就发出预警。一些智慧园区已经开始应用这种技术来优化安保人员巡逻路线。

大数据分析揭示了位置数据背后的深层价值。零售企业通过顾客店内动线分析优化商品陈列,物流公司利用车辆轨迹数据改进配送路线。这些洞察往往超出单纯的定位功能,转化为实实在在的业务价值。

数据质量始终是个挑战。定位数据中不可避免包含噪声和异常值,需要先进的清洗和修复算法。我们团队曾经处理过一个项目,原始定位数据误差率达到15%,经过多层算法过滤后才达到可用标准。

4.3 隐私保护与安全问题

位置信息可能是最敏感的个人数据之一。精确的轨迹数据能够还原出一个人的生活习性、社交关系甚至健康状况。这种透明度在带来便利的同时,也创造了潜在的监控风险。

法规建设明显滞后于技术发展。不同国家和地区对位置数据收集和使用的规定各不相同,这给跨国企业的合规带来巨大挑战。GDPR要求数据最小化原则,而某些定位应用恰恰需要持续收集数据才能正常工作。

加密和匿名化技术提供了一定程度的保护。差分隐私技术在聚合数据中添加可控噪声,既保证统计有效性又防止个体识别。联邦学习允许模型在本地训练,只有参数更新而非原始数据需要上传。

安全威胁来自多个层面。设备可能被仿冒,通信链路可能被劫持,云端数据库可能被入侵。去年某知名智能手环就爆出过位置数据泄露事件,数千儿童的日常活动轨迹被暴露在公开网络上。

技术伦理问题越来越受到关注。企业需要在服务价值和隐私侵犯之间找到平衡点。过度收集位置数据可能短期内提升服务精度,但长远来看会损害用户信任。这种权衡考验着每个从业者的职业操守。

4.4 未来追踪定位技术发展展望

室内外无缝定位将成为标配。现在的技术切换还存在明显卡顿,未来通过多源融合算法,用户从室外进入室内时应该感受不到定位服务的间断。这种连续性对导航、安防等应用至关重要。

能量采集技术可能解决设备续航瓶颈。利用环境中的光能、温差甚至无线电波为定位标签供电,实现真正的“永久续航”。这项技术成熟后,资产追踪设备的维护成本将大幅降低。

量子传感或许会带来下一个精度飞跃。原子陀螺仪和重力梯度仪能够探测极微弱的位置变化,在地下、水下等GPS失效环境中特别有用。虽然目前还处于实验室阶段,但军事和科研领域已经展现出应用前景。

社会接受度将影响技术普及速度。人们越来越关注技术应用的边界在哪里。未来的成功产品不仅要技术先进,更要符合社会价值观和伦理标准。这种综合考量可能比单纯的技术突破更具挑战性。

定位技术正在从“知道位置”向“理解场景”进化。下一个十年的竞争可能不再是谁能提供更精确的坐标,而是谁能从位置数据中提取更有价值的洞察。这种转变将重新定义整个行业的竞争格局。