黑科技查找对方位置:合法追踪与隐私保护全指南

1.1 什么是黑科技定位技术

你可能在电影里见过这样的场景——主角打开手机,几秒钟就锁定了目标人物的精确位置。这种看似科幻的能力,如今正通过各种“黑科技”定位技术走进现实。所谓黑科技定位,通常指那些超越传统GPS、基站定位的创新位置追踪手段。它们往往结合了多种技术,能在对方毫无察觉的情况下获取位置信息。

记得有次朋友向我展示,仅凭一个手机号码就查到了另一个城市的设备大致位置。这种技术并非魔法,而是基于现代通信网络的特性。黑科技定位的魅力在于它的隐蔽性和精准度,但这也让它游走在技术应用与隐私侵犯的边界线上。

1.2 常见的技术原理与实现方式

目前主流的黑科技定位技术主要依赖几种核心原理。WiFi定位通过扫描周围的无线网络信号,与数据库中的地理位置信息进行匹配。基站三角定位利用手机与多个通信基站的距离关系计算位置,精度可达百米范围内。

更先进的技术包括蓝牙信标定位,通过在特定区域部署蓝牙发射器,实现室内精确定位。我注意到商场里经常使用的室内导航就是基于这种技术。还有一些技术通过分析社交媒体签到、照片元数据等间接获取位置信息。

信号指纹识别是另一个有趣的方向。每个电子设备发出的信号都有独特特征,就像人类的指纹一样。通过建立信号特征与地理位置的对应关系,就能实现精准定位。

1.3 技术发展现状与趋势

定位技术正在经历快速迭代。5G技术的普及带来了更高的定位精度,理论上误差可以控制在米级以内。物联网设备的爆发式增长,使得环境中的定位信标越来越密集。

人工智能的介入让位置预测变得更加智能。系统能够学习用户的行为模式,预测其可能前往的地点。这种能力既让人惊叹又令人担忧——技术在提供便利的同时,也在不断挑战隐私保护的底线。

未来的定位技术可能会更加无形。环境感知定位或许会成为主流,设备能够通过感知周围的光线、声音、磁场等环境特征来确定位置。超宽带技术也在快速发展,其厘米级的定位精度将开启更多应用场景。

这些技术进步确实带来了便利,但我们也需要思考:在享受技术红利的同时,如何保护自己不被过度追踪?

2.1 法律对个人位置隐私的保护

你的位置信息比你想象中更受法律保护。在大多数国家和地区,个人的实时位置、行踪轨迹都被视为敏感个人信息。我国《个人信息保护法》明确规定,地理位置信息属于个人敏感信息,需要取得个人单独同意才能处理。

欧盟的GDPR将位置数据归类为特殊类别数据,设置了更高的保护标准。美国虽然没有统一的联邦隐私法,但各州立法如加州消费者隐私法案都将地理位置信息纳入保护范围。

记得去年有个案例,某公司未经用户同意收集位置数据用于商业分析,最终被处以高额罚款。这个案例清晰地传递出一个信号:法律正在加强对位置隐私的保护力度。

2.2 合法使用与非法使用的界限

合法使用位置信息通常需要满足几个关键条件。获得当事人明确同意是最基本的前提。紧急情况下为保护生命财产安全而进行的定位,比如寻找走失的老人儿童,也属于合法范畴。

企业基于合法经营需要,在明确告知并取得授权后,可以收集员工或客户的位置信息。但必须控制在最小必要范围内。

非法使用的红线其实相当清晰。未经同意追踪他人位置、通过技术手段破解他人设备获取位置、将位置信息用于敲诈勒索等违法活动,这些都是明确违法的行为。

我认识一位从事网络安全的朋友,他说现在很多所谓的“定位黑科技”实际上就是利用系统漏洞或社交工程手段。这些方法看似高明,实则已经触犯了法律。

2.3 违规使用的法律后果

一旦越过法律红线,违规使用定位技术将面临严重后果。行政处罚是最直接的后果,根据《个人信息保护法》,违法处理个人信息的,最高可处五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下的罚款。

刑事责任同样不容忽视。非法获取、出售或提供公民个人信息,情节严重的可能构成侵犯公民个人信息罪,最高可判处七年有期徒刑。

民事赔偿也是重要的一环。被侵权人可以要求赔偿实际损失,还可以主张精神损害赔偿。去年就有个案例,某人使用定位软件跟踪前女友,最终不仅要赔偿经济损失,还受到了刑事处罚。

这些法律后果不是纸上谈兵,而是真实存在的风险。技术的便利性永远不应该成为违法的借口。

3.1 手机定位软件推荐

手机定位软件市场确实百花齐放,但质量参差不齐。Life360算是个中翘楚,这款家庭安全应用允许家人之间共享位置,还能设置安全区域提醒。它的界面设计相当直观,连我那个不太擅长科技产品的母亲都能轻松上手。

Find My Device是安卓用户的标配,谷歌出品保证了基础功能的可靠性。记得有次我把手机忘在咖啡馆,就是靠它成功找回。苹果用户对应的Find My同样出色,设备定位精度令人满意。

专业级应用如mSpy更适合企业监控员工设备,功能全面但需要提前在目标设备上安装。这类软件我建议谨慎使用,毕竟涉及隐私边界问题。

值得一提的是,这些正规软件都需要获得对方明确授权。市面上那些声称无需同意就能定位的软件,多半存在法律风险或根本就是骗局。

3.2 电脑端定位工具介绍

电脑定位工具的使用场景相对特定。Prey Project是个不错的选择,支持跨平台设备追踪,还能远程锁定和擦除数据。它的设计理念更偏向于防盗,对于经常携带笔记本电脑出差的人来说很实用。

另一款值得关注的是Google Maps的位置共享功能,虽然主要面向手机,但在电脑端管理起来非常方便。我习惯在团队外出活动时使用这个功能,确实能提升协作效率。

企业级解决方案如SolarWinds的定位管理工具功能强大,但配置相对复杂。这类工具更适合IT部门统一管理公司设备,个人用户可能会觉得大材小用。

需要提醒的是,电脑定位通常依赖于网络连接。设备离线时,定位精度会大打折扣,这个局限性在使用前需要考虑清楚。

3.3 各类软件功能对比分析

对比这些定位软件时,我发现几个关键差异点。精度方面,基于GPS的定位明显优于基站定位。Life360在室外环境下能精确到5米内,而纯网络定位可能偏差上百米。

功能丰富度也各不相同。基础定位软件只提供位置共享,高级版本则包含历史轨迹、电子围栏、电量监控等增值功能。mSpy甚至能监控社交软件使用记录,但这已经超出一般定位需求了。

价格策略差异很大。有些采用订阅制,如Life360高级版每年需要付费;Find My Device这类系统自带工具则完全免费。企业级工具通常按设备数量收费,成本较高。

用户体验是另一个重要维度。苹果的Find My界面简洁流畅,操作逻辑清晰。某些专业工具功能虽强,但学习成本较高,普通用户可能需要时间适应。

从隐私保护角度看,端到端加密正在成为行业标准。苹果和谷歌的最新定位服务都采用了这种技术,确保只有授权用户能查看位置信息。这个细节很能体现厂商对用户隐私的重视程度。

总的来说,选择定位软件时需要权衡功能需求、使用场景和隐私保护。没有绝对的最佳选择,只有最适合的具体情况。

4.1 合法使用场景举例

定位技术在日常生活中确实有不少正当用途。家长监护未成年子女就是个典型例子,我邻居就经常使用Life360查看孩子是否安全到达学校。这种场景下,定位技术更像是一份安心的保障。

企业资产管理也离不开定位工具。上周参观一家物流公司,他们的每台运输设备都安装了定位装置。管理人员能实时掌握车辆位置,优化配送路线,这种应用既提高了效率又降低了运营成本。

朋友聚会时共享位置能省去很多沟通麻烦。记得有次团队建设,大家分别从不同地方出发,通过微信共享实时位置,很轻松就预估出每个人的到达时间。这种临时性的位置共享既实用又不会侵犯隐私。

紧急救援场景更需要精准定位。去年登山时遇到一位扭伤脚踝的徒步者,救援人员正是通过他手机发送的定位坐标快速找到位置。这种性命攸关的时刻,定位技术展现出无可替代的价值。

4.2 隐私保护措施建议

使用定位服务时,权限管理是首要考虑。我习惯定期检查手机应用的定位权限,只保留真正需要的几个。像外卖、导航这类确实需要定位的应用才给授权,其他一律设为“仅在使用时允许”。

分享位置信息时要把握分寸。社交媒体上的位置打卡最好延迟发布,避免暴露实时行踪。有个朋友曾在度假时实时分享位置,结果家里遭窃,这个教训值得记取。

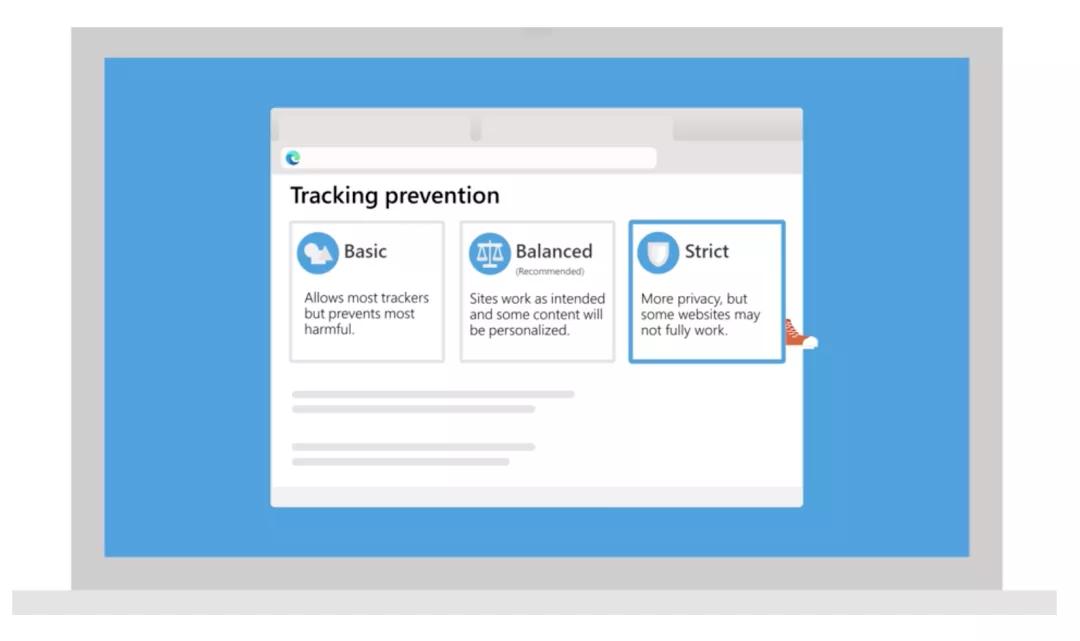

公共Wi-Fi使用要格外小心。机场、咖啡馆的开放网络可能被利用来追踪设备位置。我一般会关闭手机的自动连接功能,必要时才手动连接可信网络。

设备丢失时的应对措施也很重要。除了立即启用远程定位,还应该同步开启数据擦除功能。现在的智能设备都支持远程锁定,这个功能关键时刻能保护敏感信息。

定期清理位置历史是个好习惯。谷歌和苹果账户都会保存用户的位置轨迹,我每个月会抽时间清理一次。虽然这些数据有助于提供个性化服务,但积累太多总让人不太踏实。

4.3 使用风险防范指南

技术滥用风险确实存在。那些声称能秘密监控他人的软件,往往本身就是恶意程序。我测试过几个所谓“黑科技定位”应用,结果手机反而被安装了广告插件。

法律风险不容忽视。未经同意追踪他人位置可能触犯法律,轻则民事赔偿,重则面临刑事责任。去年就有个案例,某人使用定位软件跟踪前女友,最后被判处六个月监禁。

数据泄露是另一个隐患。某些小众定位应用安全防护薄弱,用户位置信息可能被第三方获取。选择软件时,我倾向于知名厂商的产品,它们的隐私保护措施通常更完善。

心理依赖问题值得关注。过度依赖定位监控可能破坏人际关系。认识一位母亲每天数十次查看孩子的实时位置,这种焦虑状态反而影响了亲子间的信任。

技术局限性也要心中有数。室内定位、电量不足、信号遮挡都会影响精度。有次依靠定位找车,因为地下车库信号弱,导航指示的位置偏差了整整一个楼层。

说到底,定位技术应该作为辅助工具,而非控制手段。保持技术使用的适度与克制,才能在享受便利的同时守护好个人边界。每项技术都像双刃剑,关键在于使用者的分寸把握。

5.1 技术发展与个人隐私的平衡

定位技术的进步确实带来便利,但也让隐私边界变得模糊。我注意到现在很多应用都在悄悄收集位置数据,有时连天气预报软件都要求持续获取定位权限。这种数据饥渴让人不太舒服,仿佛我们每时每刻都被数字眼睛注视着。

技术发展不该以牺牲隐私为代价。记得有家智能家居公司推出过一款宠物追踪器,初衷很好,但后来被发现同时也在收集用户的活动轨迹。这种过度采集就像是在借来的土地上盖房子,根基就不牢固。

设计伦理应该前置到技术开发阶段。优秀的工程师会在产品设计时就考虑隐私保护,比如采用差分隐私技术,让数据保持匿名化。这让我想起医学研究中的盲测原则,既需要数据支撑,又要保护个体信息。

用户知情权经常被技术复杂性淹没。那些长达数十页的服务条款,真正读完的人少之又少。有次我特意花时间研究某个社交软件的隐私设置,发现默认选项几乎开放了所有数据权限。这种设计显然不够友好。

5.2 社会监管与行业规范

监管总是落后于技术发展,这是个全球性难题。去年参加一个科技论坛,有位专家打了个比方:监管就像是在追赶一列高速行驶的火车,总是差那么几步。这个比喻很形象,道出了当前监管面临的困境。

行业自律机制正在逐步建立。几家大型科技公司最近联合发布了《位置数据使用准则》,虽然还不完善,但至少是个开始。这种自发性规范有点像早期的环保标准,需要时间慢慢完善。

第三方认证或许能提供解决方案。类似于食品行业的有机认证,位置服务也可以引入隐私保护评级。我设想未来用户选择应用时,能像看营养成分表一样快速了解其数据使用政策。

法律执行面临现实挑战。即便有完善的法律条文,取證和执法仍然困难。去年某数据公司因违规收集位置信息被处罚,但类似的违规行为仍在继续。这就像治理河流污染,需要上下游协同努力。

公众教育同样重要。很多人并不清楚自己的位置数据如何被使用。社区里举办过几次数字隐私讲座,参与者都很惊讶原来简单的定位功能背后涉及如此复杂的数据流转。这种认知差距需要填补。

5.3 未来发展趋势与展望

技术演进可能会走向两个方向。一方面是精度越来越高,从米级到厘米级;另一方面是感知越来越隐蔽,无需用户主动操作。这种发展趋势既令人期待又让人担忧,就像站在十字路口,不知该向往哪个方向。

隐私增强技术将迎来发展机遇。联邦学习、同态加密这些技术名词听起来复杂,实则代表着新的可能。它们能让数据“可用不可见”,就像把钱存入银行而不是随身携带,既安全又方便。

社会接受度正在动态变化。年轻人对位置共享的容忍度明显高于年长者。我侄女经常和朋友实时共享位置,觉得这很自然。这种代际差异让人思考:未来的隐私观念会如何演变?

全球协作变得愈发重要。数据流动不受国界限制,但监管政策却各有不同。这就像气候变化问题,需要各国共同应对。最近欧盟和美国达成的隐私盾协议,就是朝着正确方向迈出的一步。

最终,我们需要找到那个微妙的平衡点。技术应该服务于人,而不是相反。每次使用定位服务时,我都会想起一位工程师说的话:最好的技术是让人感觉不到技术的存在,却又实实在在改善了生活。

或许未来的某天,我们能建立起一套既尊重个人隐私又能享受技术便利的新秩序。就像城市交通系统,既有规则约束,又给每个人足够的移动自由。这个目标虽然遥远,但值得所有从业者共同努力。