app平台骗了钱不能提现?揭秘提现骗局模式与紧急应对方案,助你快速追回资金

那个期待已久的提现按钮,点击后却石沉大海。资金在账户里静静躺着,就是无法转入你的银行卡。这种经历我身边不止一个朋友遇到过,从最初的困惑到最后的愤怒,整个过程让人身心俱疲。

常见APP平台提现骗局模式解析

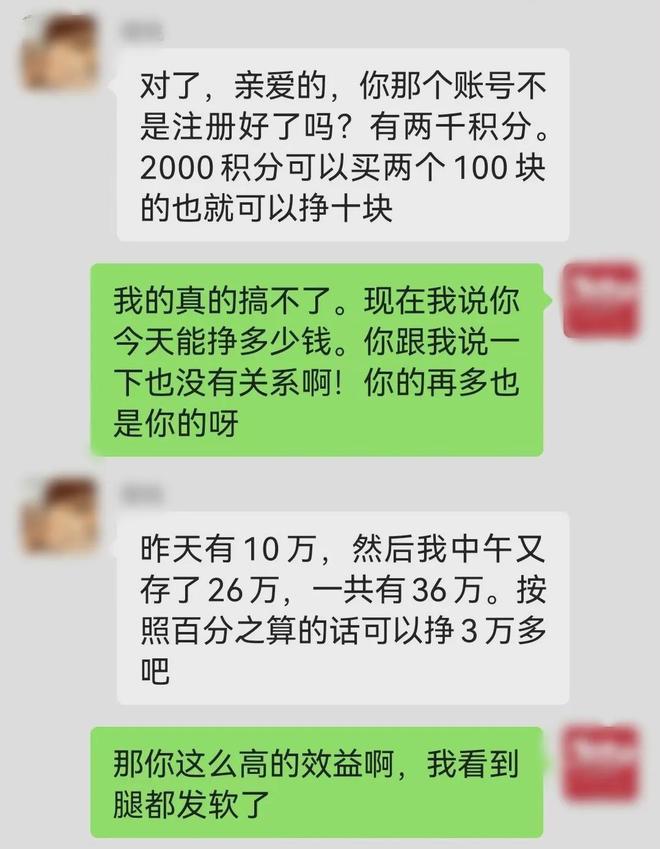

某些平台会设计精巧的套路让你陷入提现困境。最常见的要数"阶梯式提现门槛"——随着你投入金额增加,提现条件也越来越苛刻。比如初期几十元能轻松提现,等到你投入数千元后,突然要求必须完成更多任务或发展新用户。

"无限审核循环"是另一种典型手法。提交提现申请后,平台永远显示"审核中"。联系客服只会得到模板化回复:"财务正在处理,请耐心等待"。这种拖延战术可能持续数周甚至数月,最终让你放弃追讨。

还有那种"手续费陷阱"。平台同意你提现,但要求支付高额手续费或保证金。我认识的一位退休教师就差点上当,对方声称需要支付2000元"解冻费"才能取出2万元余额。幸好银行工作人员及时提醒,避免了进一步损失。

用户遭遇提现失败的主要表现特征

提现出现问题前往往有预警信号。比如平台突然修改提现规则,将原本的T+1到账改为T+15,或者单笔提现限额从5000元骤降至500元。这些变动通常不会主动通知用户,而是在你申请提现时才被发现。

另一个明显特征是客服渠道逐渐失效。正常工作日联系不上客服,电话永远忙音,在线客服机器人只会重复固定话术。更可疑的是,官方社交媒体账号停止更新,应用商店里突然涌现大量差评,都在抱怨无法提现。

资金状态异常也是重要信号。账户余额显示正常,但提现时总提示"系统繁忙"或"银行通道维护"。有些平台甚至玩起文字游戏,将"可提现金额"和"账户总额"分开计算,让你看得见却摸不着。

当前市场环境下APP平台资金安全现状

现在很多小型APP平台的资金托管情况确实令人担忧。部分平台根本没有第三方资金存管,用户充值直接进入公司运营账户。一旦平台运营出现问题,用户资金很可能被挪作他用。

监管存在滞后性。新型金融科技应用往往跑在监管政策前面,这给了不良平台可乘之机。他们打着"创新"旗号,设计出监管空白地带的商业模式。等用户大规模投诉时,平台可能已经准备关停跑路。

行业自律机制尚不完善。正规大型平台通常建立了一套资金安全保障体系,包括与持牌支付机构合作、设立风险备用金等。但大量中小平台为了降低成本,省略了这些保障环节。用户在选择时很难从表面判断其资金安全性。

我记得去年协助处理过一个案例,某投资类APP在崩盘前一个月还在做促销活动,鼓励用户加大投入。结果突然以"系统升级"为由暂停所有提现,之后便失去联系。这类案例提醒我们,任何时候都要对高回报保持警惕,同时分散投资风险。

用户资金安全不该是奢求,而是基本权利。了解这些骗局模式和特征,至少能帮助我们在遇到问题时更快识别风险,及时采取行动。

账户里的数字明明在增长,却始终无法变成真正的钱。这种感受就像隔着玻璃看美食,看得见却吃不着。提现失败背后往往不是单一因素,而是多重原因交织的结果。

平台运营方故意设置的提现障碍

某些平台从设计之初就没打算让用户顺利提现。他们会在规则中埋下各种隐形陷阱。比如设置复杂的提现条件,要求用户连续登录30天、完成特定任务或邀请一定数量的新用户。这些条件看似合理,实际操作起来却困难重重。

提现时间窗口是另一个常见伎俩。平台只在特定时间段开放提现功能,比如工作日的上午10点到11点。这个时间段恰好是大多数人最忙碌的时候,很容易错过。就算赶上了,平台也会以“提现名额已满”为由拒绝处理。

提现额度限制也值得警惕。有些平台允许你随时提现,但单笔金额不能超过10元,单日累计不超过50元。对于账户里有数千元的用户来说,这种提现速度简直如同蚂蚁搬家。我接触过一个案例,用户按照这个速度需要两年才能提完全部资金。

技术层面问题导致的资金冻结

技术问题往往成为平台推卸责任的绝佳借口。“系统升级”是最常见的托词。正常的系统升级应该提前通知并选择在业务低峰期进行。但有些平台会以此为名,无限期暂停提现功能。实际上后台可能根本没有进行任何技术改进。

银行通道问题也经常被拿来当挡箭牌。平台声称由于合作银行系统维护,导致提现延迟。但当你致电银行核实,却被告知根本没有这回事。这种信息不对称让用户很难验证平台说法的真实性。

数据同步故障是另一个技术幌子。平台显示提现成功,但资金迟迟未到账。客服解释说是银行处理延迟,实际上可能是平台根本没有发起转账请求。这种操作在技术上很容易实现,就是利用银行清算的时间差来拖延。

用户操作失误与信息不完整因素

用户自身的原因也不容忽视。比如银行卡信息填写错误,特别是那些容易混淆的数字:6和0,1和7。这种失误会导致提现失败,资金退回平台账户。但有些平台不会主动通知用户,而是等待用户自己发现并重新申请。

身份验证不通过是另一个常见问题。平台要求提现时必须完成实名认证,但认证系统可能存在bug。人脸识别时光线不佳、身份证照片反光、手持证件照不符合要求,这些细节都可能导致认证失败。而平台客服往往只会机械地回复“请按要求重新上传”。

操作超时问题经常被忽略。有些平台的提现页面存在设计缺陷,停留时间过长就会自动登出。用户在填写提现信息时稍微慢一些,就可能前功尽弃。这种不友好的交互设计,某种程度上也是平台有意为之。

法律法规与监管缺失的深层影响

监管空白给不良平台提供了生存土壤。目前对于新型互联网平台的资金管理,还没有统一明确的规定。平台可以自主决定资金托管方式,这就埋下了隐患。有些平台甚至将用户资金与运营资金混在一起,完全违背了资金隔离原则。

违法成本过低助长了这种风气。即便平台故意阻碍提现被查实,处罚力度也相对有限。与可能获得的巨额资金沉淀收益相比,这些罚款根本不值一提。这种成本收益计算,让一些平台愿意铤而走险。

跨境运营增加了监管难度。很多平台注册地在海外,服务器也在国外,但主要用户都在国内。这种架构使得国内监管部门难以有效执法。即便用户投诉,调查取证过程也异常艰难。去年有个平台就是利用这个漏洞,在收到大量投诉后直接关闭国内业务,转到其他地区继续运营。

说到底,提现困难很少是偶然发生的技术故障。更多时候是平台方经过精心计算的商业策略。理解这些深层原因,能帮助我们在遇到问题时保持清醒,不被平台的各种借口所迷惑。

钱被卡在平台账户里,那种焦虑感就像被困在电梯里——明明自由近在咫尺,却动弹不得。但冷静下来,有条不紊地采取行动往往能打开局面。面对提现困境,我们需要一套从紧急应对到长期追索的完整方案。

立即采取的紧急止损措施

发现提现异常时,时间就是金钱。第一步永远是停止向该平台继续投入资金。这听起来简单,但人在焦虑时容易做出错误判断。有些平台会暗示“再充值一笔就能解锁提现”,这几乎可以肯定是陷阱。

立即截图保存所有证据:账户余额、提现记录、平台规则、客服对话。记得要截取完整页面,包含网址和时间戳。这些材料在未来维权时至关重要。我认识一位用户就是靠完整截图链,最终通过投诉追回了资金。

检查支付渠道能否冻结交易。如果是通过信用卡或第三方支付平台进行的充值,可以尝试联系发卡行或支付平台说明情况。部分支付机构提供争议处理机制,在特定时间内可能拦截未完成的交易。

平台内部投诉与协商解决路径

不要小看平台内部的投诉渠道。虽然效果有限,但这是必经的第一步。投诉时要注意技巧:语气坚定但不失礼貌,条理清晰地陈述问题,附上详细证据。避免情绪化表达,这会让客服更容易将你的问题归类为“无理取闹”。

找准投诉对象很关键。普通客服往往权限有限,他们的工作手册可能就只有“耐心解释,礼貌拒绝”八个字。尝试寻找更高级别的投诉渠道,比如平台公布的官方邮箱、监管部门备案的联系方式,甚至是天眼查上找到的公司法人信息。

合理施压需要智慧。提及已经咨询律师、准备向监管部门举报,有时能促使平台更认真地对待你的问题。但要注意分寸,威胁和恐吓只会让对话陷入僵局。记得保留所有沟通记录,包括电话录音(在合法前提下)、聊天记录截图等。

第三方监管机构举报流程详解

当平台内部投诉无效时,就该启动外部救济机制。中国的互联网金融监管体系正在逐步完善,多个部门都设有投诉渠道。12315消费者投诉举报平台是最直接的入口,处理效率在近年来有明显提升。

向中国互联网金融协会举报是专业选择。虽然该协会没有行政执法权,但其行业影响力不容小觑。被协会点名的平台通常会更加配合解决问题。举报时需要提供平台全称、注册信息、具体侵权事实和证据材料。

银保监会和证监会的监管职责取决于平台业务性质。如果涉及资金存管、证券类业务,这些专业监管机构的介入会更有力度。去年有个投资平台就是在银保监会介入后,迅速解决了大批用户的提现问题。

法律途径维权与资金追回方法

法律是最后的保障线。先发送律师函是个成本相对较低的选择。一封正式的法律文书往往能打破僵局,让平台意识到问题的严重性。很多纠纷其实在这一步就得到了解决。

民事诉讼需要权衡投入产出比。如果涉及金额较大,起诉是值得考虑的选择。收集好所有证据,找一位擅长互联网纠纷的律师,计算好诉讼成本。现在很多法院开通了在线诉讼服务,大大降低了维权的时间成本。

刑事报案适用于涉嫌诈骗的情况。如果平台明显具有非法占有目的,虚构事实骗取资金,这就构成了诈骗罪。向公安机关报案时,要准备好详细的报案材料和同类受害者信息。集体报案通常能引起更大重视。

有个真实案例让我印象深刻:几十名用户联合起来,通过集体诉讼最终追回了被冻结三个月的资金。虽然过程曲折,但证明了系统化维权确实有效。面对提现困境,最危险的不是平台设下的障碍,而是我们因绝望而提前放弃。

维权路上,耐心和坚持往往比愤怒更有力量。

吃过亏的人最懂得未雨绸缪的重要性。与其在资金被套后四处奔走,不如从一开始就筑起防护墙。预防永远比补救来得轻松,也更能守住我们的钱袋子。

选择正规APP平台的评估标准

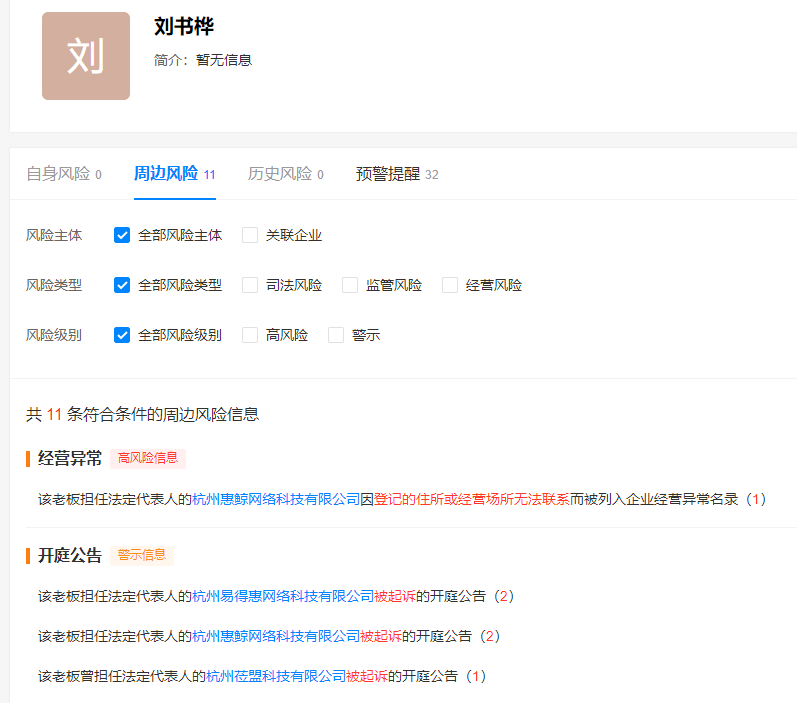

下载一个APP前,花十分钟做背景调查能避免未来无数麻烦。首先查证运营主体的真实性——通过天眼查、企查查等工具核实公司注册信息、经营状态和司法风险。那些注册资金虚高、实缴资本为零的公司需要格外警惕。

留意应用商店的评价往往能发现端倪。但要注意区分真实评价和水军,连续出现“无法提现”、“客服失联”等关键词的平台基本可以判定为高风险。我习惯翻看应用商店里最差评的前二十条,那里往往藏着最真实的用户体验。

牌照和资质是平台的“身份证”。支付业务需要央行颁发的支付业务许可证,基金销售需要证监会批准,这些信息通常在平台官网的“关于我们”页面公示。没有相关资质却从事金融业务的平台,就像没有驾照却开车上路一样危险。

资金安全保障机制的建立

个人资金安全需要主动构建多重防护。分散投资是基本原则,不要把所有资金都放在同一个平台。这就像不把鸡蛋放在同一个篮子里,即使某个篮子破了,损失也能控制在可接受范围内。

启用所有可用的安全设置:双重认证、交易密码、指纹/人脸识别。这些看似繁琐的步骤其实是保护资金的重要屏障。我自己的习惯是,在任何涉及资金的APP上都开启登录和交易双重验证,虽然偶尔觉得麻烦,但想到能避免资金损失,这点不便完全可以接受。

定期检查账户流水是个好习惯。设置资金变动提醒,及时发现异常交易。有些平台会悄悄扣取各种“服务费”,及时发现就能及时制止。建议每月固定时间检查所有金融类APP的账单,就像定期体检一样重要。

用户权益保护意识培养

金融素养是数字时代的基本生存技能。了解基本的金融知识和法律法规,知道什么是合规操作,什么是明显违规。当平台提出“发展会员享提现特权”这类要求时,能立即识别出这是传销模式的变种。

保持适度怀疑是必要的自我保护。对那些承诺“高收益、零风险”的平台,内心要立刻亮起红灯。金融领域不存在无风险的超额回报,这是基本常识。记得去年有个朋友差点被一个日化收益率1%的平台吸引,幸好及时查证发现其根本没有金融牌照。

维权意识的培养要从日常小事做起。保存交易记录、了解投诉渠道、知道如何收集证据,这些习惯应该在第一次使用任何APP时就开始建立。权益受损时敢于发声,不仅是为了自己,也是在净化整个市场环境。

行业监管完善与政策建议

监管永远在追赶创新的脚步,但这不意味着我们只能被动等待。呼吁建立更严格的应用上架审核机制,特别是对涉及资金交易的APP,应该实行前置审批而非事后监管。

资金存管制度的全面推行能有效隔离风险。要求平台将用户资金交由第三方银行存管,避免平台擅自挪用。这在P2P行业已经得到验证,应该推广到所有涉及用户预存款和沉淀资金的APP中。

建立行业黑名单和预警系统值得期待。将多次违规的平台及其实际控制人列入失信名单,限制其再次进入相关领域。同时建立风险预警平台,及时向用户推送风险提示,就像天气预报提醒我们带伞一样自然。

我观察到最近一些地方监管部门开始尝试“沙盒监管”,在控制风险的前提下允许创新业务试运行。这种平衡安全与发展的思路或许能成为未来的方向。说到底,预防风险不是要扼杀创新,而是让创新在安全的轨道上行进。

保护自己的资金安全,既是个人的责任,也需要社会共同努力。从选择平台时的谨慎,到日常操作中的警觉,再到对整个行业规范的期待,每一步都朝着更安全的数字金融环境迈进。