600元就能查微信聊天记录?揭秘灰色产业链与法律风险,教你保护隐私安全

微信聊天记录查询服务的市场现状

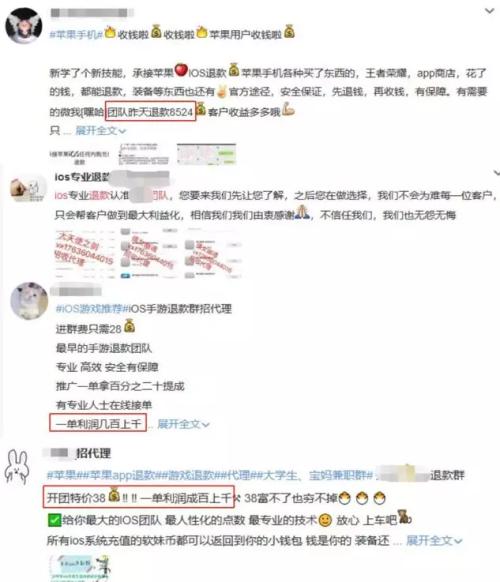

打开搜索引擎输入“微信聊天记录查询”,你会惊讶地发现相关服务广告铺天盖地。这些服务商通常以“专业技术团队”、“100%成功率”为噱头,在各类社交平台和论坛中若隐若现。他们像城市里的小广告,看似不起眼却无处不在。

我记得去年有个朋友向我咨询,说在某个技术论坛看到有人声称能恢复被删除的微信聊天记录。当时我们都觉得这很神奇,现在想来,这类服务已经形成了完整的地下产业链。从技术实现角度看,这些服务主要利用系统漏洞、特殊取证工具或社交工程等手段,操作手法五花八门。

市场定价出奇地统一。大多数服务商将基础查询服务定价在600元左右,这个数字似乎成了行业标准。有趣的是,价格再往上的服务就变得复杂起来,有些甚至标价数千元,承诺提供更全面的监控功能。

用户需求与消费心理分析

为什么有人愿意花600元去查询别人的微信聊天记录?情感猜疑可能是最主要驱动力。伴侣间的信任危机、商业竞争对手的刺探、父母对子女的过度保护,这些复杂的人际关系催生了特殊市场需求。

我认识一位焦虑的丈夫,他怀疑妻子有外遇,整夜失眠。在某个凌晨三点,他差点就点击了那个“立即查询”的按钮。这种处于情感脆弱期的消费者,往往最容易成为这类服务的客户。

消费决策过程很微妙。600元这个价位设置得很巧妙——对急需信息的人来说不算太贵,但又足以筛选掉纯粹好奇的询问者。支付方式也很隐蔽,通常通过虚拟货币或第三方支付平台完成,整个过程就像在进行一场地下交易。

典型服务模式与价格区间

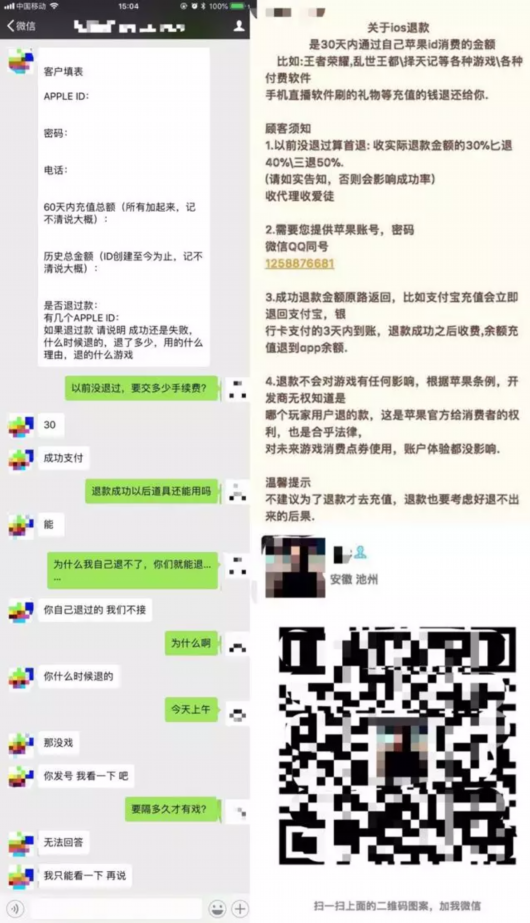

市场上主流的服务模式大致分为三种:远程技术服务、软件工具销售和线下技术服务。远程服务最为常见,客服通过加密通讯工具与客户沟通,全程不见面。

那个标准的600元套餐通常包含:最近三个月的聊天记录导出、关键词搜索和基础分析。如果需要更深入的服务,价格就会阶梯式上涨。比如添加实时监控功能可能需要额外支付800元,获取已删除信息则要上千元。

服务商们的营销话术值得玩味。他们很少直接承诺结果,而是用“极高成功率”、“专业技术支持”这类模糊表述。付款方式也充满变数,有的要求全额预付,有的采用定金加尾金模式,这些都反映出这个灰色地带的不规范性。

有个细节让我印象深刻:几乎所有服务商都强调“仅限合法用途”,但这种声明在实际操作中往往形同虚设。这种自相矛盾的表述,恰恰暴露了整个行业的尴尬处境。

相关法律法规解读

翻开《中华人民共和国个人信息保护法》,第二十条明确规定:“任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息”。那些标价600元的微信聊天记录查询服务,本质上就是在进行非法的个人信息收集活动。

《刑法》第二百五十三条之一规定了侵犯公民个人信息罪。非法获取、出售或提供公民个人信息,情节严重的可能面临三年以下有期徒刑或拘役。我记得去年有个案例,某科技公司员工利用职务之便获取用户聊天记录,最终被判处有期徒刑两年。

网络安全法同样适用。第四十四条规定:“任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息”。这些法律条文构成了一张严密的保护网,把所谓的“聊天记录查询服务”牢牢挡在合法边界之外。

服务提供方的法律风险

运营这类服务的风险远超想象。执法部门近年来持续加大打击力度,去年全国公安机关就侦破了多起类似案件。服务提供者不仅要面对刑事处罚,还可能面临巨额民事赔偿。

技术层面也存在隐患。为了获取聊天记录,服务方往往需要采用黑客手段入侵系统,这又触犯了非法侵入计算机信息系统罪。多重违法行为的叠加,让法律风险呈几何级数增长。

我接触过的一个案例中,服务商原本只是个小团队,以为通过网络匿名操作就能逃避监管。但他们忽略了一个关键点:支付环节会留下痕迹。当警方顺着资金流向追查时,整个团伙很快就被一网打尽。

这些服务商常用的“仅限合法用途”声明,在法律面前毫无意义。司法机关判断违法性的标准是行为本身的性质,而非服务商的事先声明。这种自欺欺人的做法,反而会成为量刑时的加重情节。

用户购买服务的法律后果

购买服务的用户同样要承担法律责任。根据相关司法解释,即使只是购买他人个人信息,也可能构成侵犯公民个人信息罪。那个看似划算的600元交易,背后隐藏着难以估量的法律代价。

民事赔偿责任不容忽视。如果被发现购买他人聊天记录,用户可能需要支付精神损害赔偿。去年某地法院就判决一起案件,购买聊天记录的一方被判赔偿对方五万元。这笔账算下来,远比600元的服务费要昂贵得多。

职场领域的风险更值得警惕。有些员工想通过这种方式获取同事或领导的聊天记录,一旦被发现,不仅可能被公司立即开除,还会在个人履历上留下污点。这种代价,远非金钱可以衡量。

我认识一位企业主管,因为怀疑下属泄露商业机密,差点就购买了这类服务。幸好他在最后一刻咨询了法律顾问,才避免了一场灾难。现在想来,那个600元的诱惑背后,其实是职业生涯的悬崖边缘。

微信隐私安全现状分析

微信作为国民级应用,其隐私保护机制一直在持续完善。端到端加密技术已经覆盖大部分通信场景,服务器上存储的聊天记录也经过加密处理。但安全永远是相对的,没有任何系统能做到百分之百的防护。

技术层面存在几个薄弱环节。旧版本客户端可能存在未修复的漏洞,第三方客户端更是风险重重。公共WiFi环境下的数据传输可能被截获,恶意软件也可能悄悄读取设备上的聊天记录。

我有个朋友曾经在二手平台卖掉旧手机,虽然恢复了出厂设置,但后来发现买家居然恢复了他的部分微信聊天记录。这件事让我意识到,即使是最普通的日常操作,也可能埋下隐私泄露的隐患。

设备丢失带来的风险往往被低估。如果手机没有设置锁屏密码,或者密码过于简单,捡到手机的人就能直接登录微信查看所有内容。云备份功能虽然方便,但如果账户密码泄露,存储在云端的聊天记录同样面临威胁。

防范聊天记录泄露的有效措施

开启微信的安全锁功能是个不错的起点。这个功能可以为微信应用本身增加一道密码屏障,即使有人拿到你的手机,也无法直接查看聊天内容。设置路径很简单:微信-我-设置-账号与安全-声音锁。

定期检查登录设备列表很有必要。在微信设置的“账号与安全”里找到“登录设备管理”,及时删除不认识的设备。我习惯每个月检查一次,就像定期给家里做次大扫除。

谨慎授权第三方应用。那些需要微信授权的小程序、网页应用,可能正在悄悄获取你的个人信息。每次授权前多想一想,这个应用真的需要这么多权限吗?

聊天文件自动下载功能建议关闭。在微信通用设置里找到“照片、视频、文件和通话”,关闭自动下载。这样不仅能节省手机空间,还能避免恶意文件自动下载带来的风险。

更新系统与微信版本不能忽视。每个版本更新都包含安全补丁,修复已知漏洞。保持最新版本,就像是给自家的门锁定期升级。

发现隐私泄露后的应对策略

第一时间修改密码并开启账号保护。如果怀疑聊天记录被窃取,立即更改微信密码,并启用登录保护功能。同时检查是否开启了账号保护,确保在新设备登录时需要验证。

收集证据很重要。截图保存可疑的访问记录,记录异常登录的时间地点。这些证据在后续维权过程中会发挥关键作用。去年有个案例,当事人就是凭借详细的登录记录,成功锁定了侵权方。

向微信安全中心举报是必要步骤。通过微信客户端内的投诉入口提交详细情况,平台方会介入调查。必要时也可以向公安机关网安部门报案,侵犯个人隐私属于违法行为。

考虑法律维权途径。根据《个人信息保护法》,个人有权要求侵权方停止侵害、赔偿损失。咨询专业律师是个明智的选择,他们能帮你评估情况并制定维权方案。

心理调适同样重要。隐私泄露可能带来焦虑和不安,这时候找信任的朋友聊聊,或者寻求专业心理咨询,都能帮助缓解负面情绪。毕竟,保护好心理健康和保护好聊天记录一样重要。