看广告月入6000的软件是真的吗?揭秘背后真相与时间陷阱

手机屏幕亮起,朋友发来一条消息:“有个软件看广告就能赚钱,听说有人月入6000!”手指悬在屏幕上方,心里泛起一阵涟漪。月入6000,这个数字在当下经济环境中显得格外诱人。不需要专业技能,不用投入本金,仅仅通过观看广告就能获得稳定收入——这样的好事真的存在吗?

第一次接触时的复杂心情

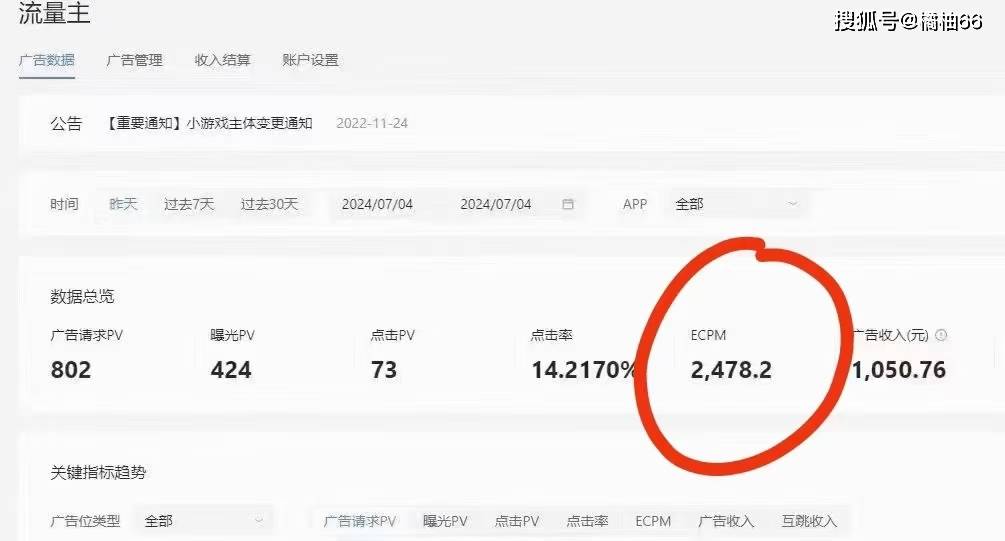

记得那天晚上,我躺在床上刷着手机,第无数次看到这类广告。视频里的人们展示着收入截图,声称只需利用碎片时间观看广告,月收入轻松突破四位数。内心那个渴望额外收入的声音开始躁动,理智却在提醒:天上不会掉馅饼。

这种矛盾心理很常见。一方面,我们被各种“轻松赚钱”的案例包围,社交媒体上充斥着成功故事;另一方面,生活经验告诉我们,任何值得拥有的东西都需要付出相应代价。那个宣称“看广告月入6000”的承诺,就像悬在眼前的胡萝卜,既让人向往又令人警惕。

探索下载过程中的蛛丝马迹

打开应用商店搜索相关关键词,跳出来数十个类似应用。它们的名字往往带有“赚钱”、“红包”、“收益”等字眼,图标设计鲜艳夺目。下载量从几万到几百万不等,评分却参差不齐。

仔细翻阅用户评价时发现有趣现象。五星好评大多简短热情:“真的能赚钱!”“太棒了!”而差评则详细具体:“看了一周广告才赚了3毛钱”“根本提现不了”。这种极端分化的评价模式让人心生疑虑。或许那些热情洋溢的好评,本身就是另一种形式的广告?

初次使用的直观感受

安装完成后的第一印象很重要。这类应用通常设计得花哨热闹,满屏飘着红包动画,各种进度条和等级标识充斥界面。核心功能出奇简单:观看广告获得金币,金币兑换现金。

我记得第一次打开某个热门赚钱应用时,被其复杂的内置等级系统惊讶到。从“新手”到“达人”共有十几个等级,每个等级对应不同的收益系数。还有各种任务体系:连续签到奖励、邀请好友奖励、时段双倍奖励...设计得如同游戏般让人上瘾。

但静下心来思考:如果真能轻松月入6000,为什么还需要如此复杂的激励体系来留住用户?这个疑问一直萦绕心头。

应用权限请求也值得注意。多数这类应用会要求读取手机信息、访问存储空间,甚至获取位置权限。用开发者的话说,这是为了“精准推送广告”,但隐私付出的代价是否与微薄收益匹配?

初次接触这类“看广告赚钱”应用的过程,就像拆开一个包装华丽的礼物。外表光鲜亮丽,内里却需要仔细审视。那种既期待又怕受伤害的心情,想必每个尝试过的人都能体会。

下载完成后的那个周末早晨,我特意泡了杯咖啡,准备好“认真工作”——如果看广告也能算工作的话。应用启动时那声清脆的提示音,至今记忆犹新。屏幕上跳出的欢迎红包:8.88元!这个数字设计得如此巧妙,仿佛在暗示财富之路已经开启。

蜜月期:金币落袋的短暂喜悦

最初几个小时确实充满乐趣。每看完一个30秒广告,金币入账的动画效果让人愉悦。第一天结束时,账户显示累计收入12.5元。虽然距离宣传的月入6000相去甚远,但这种即时回报确实带来某种满足感。

那些广告内容五花八门。从电商促销到游戏推广,从借贷平台到不知名APP。有时候需要点击下载,有时候只需观看完整视频。我记得有个购物广告反复出现,以至于后来能背出里面的广告词。这种重复曝光的效果,或许才是广告商真正看重的价值。

随着使用时间增加,逐渐发现规律。新用户前三天收益最高,随后明显下降。那些设计精美的进度条,初期填充很快,越到后面越缓慢。就像游戏里的新手保护期,让你尝到甜头后,难度开始陡增。

瓶颈期:收益增长的隐形天花板

进入第二周,问题开始显现。同样观看一小时广告,收益从最初的5-6元降至2-3元。系统提示“提升等级可获得更高收益”,但升级所需经验值呈几何级增长。

时间投入变得惊人。为完成每日任务,需要定时登录、连续签到、观看特定时段广告。有次为赶在双倍收益时段多看几个广告,我甚至调了闹钟。回过神来才意识到:这些碎片时间累计起来,每天竟耗费近三小时。

最让人困惑的是收益计算方式。有时显示获得500金币,实际到账却只有300。仔细研究条款才发现,广告分为“有效观看”和“普通观看”,区别标准却含糊不清。这种模糊的规则设计,让用户永远算不清自己的劳动价值。

现实检验:提现门槛的冰冷数字

当账户余额达到30元时,我兴奋地点击提现。然后看到了那个改变一切的数字:最低提现额度50元。继续努力到49元时,发现进度突然变得极其缓慢。就像在跑一个永远无法到达终点的马拉松。

邀请好友机制更是令人哭笑不得。每成功邀请一人可得8元奖励,听起来很美好。但“成功”的定义是好友必须完成三天任务并通过实名认证。我邀请的两个朋友都在第二天放弃了,理由是“收益太低不值得”。

那些隐藏条款在关键时刻显现威力。比如“收益满50元可提现”后面跟着小字注释:“部分收益不计入提现额度”。再比如“提现申请需审核1-7个工作日”,而审核不通过的理由永远语焉不详。

有个周末我专门做了测试:从早到晚观看广告,除去吃饭休息,总共投入9小时,最终收益11.3元。这个数字让我彻底清醒。如果按这个效率,要实现月入6000,需要每天观看广告超过16小时,且全年无休。

从最初的兴奋到后来的失落,这个过程像极了温水煮青蛙。当你意识到问题时,已经投入了大量时间和期待。那些精心设计的进度条、等级徽章和虚拟奖励,都在巧妙地拖延这个醒悟的时刻。

当我最终卸载那个APP时,手机弹窗显示“您已累计使用87小时”。这个数字让我愣了很久。如果把这些时间用来做兼职,按最低时薪计算,至少能赚到600元以上。而我在这个软件里的实际提现金额,始终停留在0元。

理想与现实的鸿沟

宣传中的月入6000,换算成每天就是200元。按照我实测的最佳收益时段计算,需要连续观看广告超过16小时。这个数字背后藏着两个残酷事实:没有人能每天保持这么长时间的专注力,更重要的是,收益会随着使用时间增加而递减。

那些成功案例截图很可能经过精心筛选。就像购物网站只展示五星好评,这些“月入过万”的用户要么是推广专员,要么就是极少数在特定时期抓住机会的幸运儿。普通用户更像是陪跑者,为平台贡献着活跃度和广告点击量。

我记得查看过应用商店的评论区。最新评价里有个用户写道:“坚持了两个月,总共提现35元”。这条评论很快被刷了下去,取而代之的是各种“今天又到账XX元”的模板式好评。这种评价生态本身就很能说明问题。

被忽视的时间价值

有人会说,反正刷手机也是浪费时间,不如顺便赚点零花钱。这个观点忽略了一个关键问题:我们的注意力是有价值的。当你在被动接收广告信息时,大脑实际上在进行着低效的信息处理。

那些反复出现的借贷广告、劣质游戏推广,不仅消耗时间,还在潜移默化中影响消费观念。我注意到自己后来在刷短视频时,会对某些广告产品产生莫名的熟悉感。这种“认知植入”的效果,可能比那几毛钱收益影响更深远。

如果把每天三小时用来学习新技能,或者做一份真实的兼职,长期积累的回报远超这类APP的微薄收益。我认识一个朋友利用通勤时间学习设计软件,半年后接到的第一个私单就赚了2000元。这种对比让人深思。

给后来者的诚恳建议

如果你还在犹豫要不要尝试,我的建议是先计算时间成本。假设时薪能达到5元(这已经超过大多数同类APP),每天投入3小时,月收入应该是450元。但实际情况下,随着等级提升难度增加,这个数字只会不断缩水。

提现门槛是另一个需要警惕的信号。任何设置过高提现门槛的赚钱APP,本质上都在利用用户的沉没成本心理。你在接近门槛时会更不愿意放弃,从而继续投入时间。这个设计之精妙,堪比最专业的游戏化运营策略。

或许最中肯的建议是:把这些APP当作消遣,而非收入来源。如果观看广告的过程本身让你感到快乐(比如喜欢某个游戏预告),顺便赚点零钱无可厚非。但若带着赚钱的目的去使用,结果往往会让人失望。

有次和同事聊起这个话题,他说了句很实在的话:“要是看广告真能月入六千,谁还上班啊?”这句玩笑话,其实道破了最朴素的真理。

现在偶尔看到类似广告,我都会想起那87个小时。它们教会我的不是如何赚钱,而是如何识别那些包装精美的时间陷阱。在这个注意力经济的时代,我们的时间或许比想象中更值钱——只是需要找到正确的兑现方式。