黑客定位找人教程:轻松掌握数字追踪技巧,保护隐私与安全

1.1 什么是黑客定位找人技术

你可能在电影里见过这样的场景:黑客敲击几下键盘就能锁定目标位置。现实中这种技术确实存在,但远没有那么戏剧化。黑客定位找人技术本质上是通过数字手段获取他人位置信息的一系列方法。它可能涉及网络侦查、设备追踪或社交工程等技巧。

我记得有个朋友曾经在社交媒体上发布了一张风景照,结果被陌生人准确猜出了拍摄地点。这让我意识到,我们日常留下的数字痕迹比想象中更易被追踪。这些技术既可能被用于寻找失联亲友,也可能被滥用于侵犯隐私。

1.2 常见的定位找人方法分类

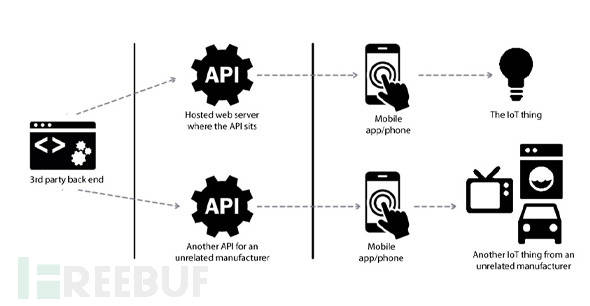

定位技术大致可以分为几个主要类型。IP地址追踪是最基础的方法,通过分析网络连接记录来确定设备的大致位置。社交媒体挖掘则利用人们在社交平台分享的内容和元数据,照片中的地理标记、发文时的IP信息都可能暴露位置。

设备定位技术包括手机基站三角定位和WiFi信号追踪,这类方法通常需要特定权限或设备访问。社交工程手段则通过伪装成可信来源,诱使目标主动提供位置信息。

每种方法都有其适用场景和限制条件。IP定位精度受网络环境影响较大,而设备定位在城区效果明显优于偏远地区。

1.3 应用场景与使用目的

定位技术的应用场景相当广泛。家长可以用它来确保孩子的安全,企业可能用于资产管理,执法部门在调查案件时也会使用合法授权的定位手段。

但技术的另一面值得警惕。有些不法分子会利用这些方法进行骚扰、跟踪或商业间谍活动。我认识一位记者就曾因为工作原因成为定位攻击的目标,幸好她及时发现了异常。

在考虑使用任何定位技术时,明确目的至关重要。是为了保护他人安全,还是满足个人好奇?这个界限需要谨慎把握。技术的价值在于如何使用,而非技术本身。

2.1 信息收集阶段的方法与工具

定位追踪的第一步总是信息收集。这个阶段就像拼图游戏,你需要从各处搜集零散的信息碎片。目标人物的手机号码、社交媒体账号、电子邮箱地址都是关键起点。

Shodan搜索引擎能帮你找到联网设备的公开信息,它就像互联网的搜索引擎,专门收录各类设备的网络足迹。Maltego这类信息聚合工具则能自动关联不同平台的数据,把分散的线索编织成网络图谱。

实际操作中,我发现很多人低估了社交媒体资料的价值。一个简单的用户名可能同时在多个平台使用,个人资料图片可能包含地理位置元数据。有次我帮朋友寻找失联的亲戚,仅凭一张朋友圈照片的拍摄时间就锁定了大致区域。

2.2 定位追踪的具体操作步骤

获得基础信息后,追踪过程需要系统化的操作。IP地址追踪通常是最直接的切入点。通过分析邮件头信息或社交平台登录记录,可以获取目标的大致地理位置。

手机号码定位需要更专业的技术手段。IMEI号码追踪在某些情况下能提供精确位置,但这通常需要运营商级别的访问权限。普通人能接触到的方案有限,精度也参差不齐。

WiFi信号定位是个有趣的选择。当目标设备连接过特定WiFi网络,路由器日志可能保留着连接记录和大致信号强度。结合多个接入点的数据,理论上能实现三角定位。

实际操作时我倾向于交叉验证。单一方法的误差可能很大,但多个来源的数据相互印证时,结果的可靠性会显著提升。

2.3 数据分析与验证技巧

收集到的原始数据往往杂乱无章,需要仔细筛选和分析。时间戳分析经常被忽略,其实它能揭示目标的行动规律。比如某个账号总是在特定时间段活跃,可能暗示了其所在时区。

元数据检查是另一个重要环节。照片和文档中嵌入的EXIF数据可能包含GPS坐标、拍摄设备和时间信息。现代智能手机拍摄的照片尤其容易泄露这类信息。

数据验证时需要保持怀疑态度。伪造的位置信息很常见,特别是在涉及敏感话题时。我曾经遇到过刻意修改EXIF数据的案例,目标人物显然具备一定的反侦察意识。

数据分析不仅是技术活,更需要逻辑推理能力。异常的数据模式往往比表面的明显线索更有价值。

2.4 常用工具软件推荐与使用说明

Wireshark是网络分析的首选工具,它能捕获和分析网络流量。不过使用门槛较高,需要一定的网络知识基础。对于新手,Foca这类元数据分析工具可能更友好,它能自动提取文档和图片中的隐藏信息。

手机取证方面,Cellebrite和Oxygen Forensic是行业标准,但价格昂贵且主要面向执法机构。普通人可以考虑使用一些开源的替代方案,虽然功能有限但基本够用。

社交网络分析工具如Social-Engineer Toolkit能帮助构建钓鱼页面测试安全意识。这类工具需要谨慎使用,毕竟涉及道德边界。

工具只是辅助,关键还是使用者的判断力。再先进的软件也无法替代人的分析和推理。选择工具时应该考虑实际需求,而不是盲目追求功能强大。

3.1 涉及的法律法规与刑事责任

定位追踪技术就像一把双刃剑,稍有不慎就会触碰法律红线。我国刑法第253条明确规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件,非法获取或提供公民个人信息都可能面临刑事处罚。

我记得去年有个案例,一位私家侦探使用定位设备跟踪调查对象,最终被判处有期徒刑。法院认定其行为构成非法使用专用间谍器材罪,这个判决给行业敲响了警钟。

网络安全法同样适用这类行为。未经授权收集他人行踪轨迹信息,很可能被认定为非法获取计算机信息系统数据。行政处罚的金额可能高达违法所得十倍,情节严重的还会面临拘留。

3.2 隐私权侵犯的法律后果

隐私权是宪法保障的基本权利。通过技术手段定位他人位置,本质上侵犯了个人生活安宁权。民法典第1032条将隐私权明确定义为“自然人享有的私人生活安宁与不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息”。

一旦构成侵权,可能需要承担多重责任。除了民事赔偿,还包括消除影响、赔礼道歉等责任形式。实际案例中,这类诉讼的赔偿金额通常在数万元到数十万元不等。

行政处罚同样不可忽视。网信部门可以责令停止违法行为,没收违法所得,并处以罚款。对于企业而言,这样的处罚记录会严重影响商业信誉。

3.3 防范法律风险的操作建议

操作前的法律风险评估至关重要。每次行动前都应该问自己:是否有明确的法律依据?是否获得当事人同意?是否在必要限度内?

获取明确授权是最稳妥的做法。书面同意书应该详细列明信息收集的范围、用途和期限。我记得帮客户设计调查方案时,总会把授权条款写得特别细致,这确实避免了很多潜在纠纷。

数据最小化原则值得遵循。只收集与目的直接相关的信息,完成后及时销毁。存储敏感数据时应该加密处理,访问权限要严格管控。

操作记录要完整保存。包括授权文件、操作日志和数据流转记录。这些材料在面临法律质疑时能提供有力证据。

3.4 合法合规的定位找人替代方案

寻求警方协助是最直接的合法途径。对于确实存在安全威胁的情况,报警处理比私下调查更有效。执法部门拥有合法的技术手段和调查权限。

通过正规平台发送位置共享请求也是个选择。很多地图应用都提供临时位置共享功能,获得对方授权后就能实时查看位置。

商业背景调查服务在特定场景下适用。正规的调查公司会严格遵守法律规定,通过公开渠道收集信息。他们的报告虽然不如技术追踪精确,但完全合法。

其实很多时候,直接沟通比技术手段更有效。开诚布公地表达关切,对方可能主动分享位置信息。技术应该作为辅助工具,而不是替代人际交流的方式。

4.1 如何防范被他人定位追踪

手机定位功能确实方便,但也可能成为被追踪的入口。我习惯性地关闭不必要的位置服务,只在需要使用导航或外卖时才临时开启。这个简单习惯可能帮我避免了很多不必要的风险。

设备层面的防护很关键。定期检查应用的位置权限设置,拒绝那些没有合理理由获取位置的应用。有些游戏应用也要求定位权限,这种情况我一般会选择拒绝。

公共Wi-Fi是个容易被忽视的陷阱。在咖啡馆工作时,我注意到手机自动连接了未加密的网络。从那以后,我养成了手动选择可信网络并开启VPN的习惯。公共网络中的位置数据很容易被中间人攻击获取。

物理设备也需要留意。曾经有朋友在车上发现不明追踪器,现在我会定期检查随身物品和交通工具。那些来路不明的充电宝、赠品U盘,都可能内置定位芯片。

4.2 个人信息保护的有效措施

社交媒体的过度分享是个大问题。看到有人实时发布带位置信息的动态,我总会暗自担心。现在发照片前都会检查是否包含地理位置,并且延迟几天发布。

密码管理需要更用心。去年我的某个账户被盗后,我开始使用密码管理器。每个账户都用不同密码,定期更换主要账户的密码。双重认证也成了我的标配。

个人信息分级处理很实用。我把信息分为公开、半公开和私密三个级别。公开信息用于日常注册,半公开信息用于可信平台,私密信息则严格控制使用场景。

谨慎处理旧设备很重要。卖出旧手机前,我会先加密擦除所有数据,恢复出厂设置后再填充无关内容。这样能确保原有数据无法被恢复。

4.3 网络安全工具的使用建议

VPN选择需要仔细甄别。免费VPN可能反而会泄露你的数据。我选择那些经过独立审计、有明确无日志政策的付费服务。连接时还会检查IP地址是否真的被隐藏。

防病毒软件不只是装装而已。设置定期全盘扫描,保持实时防护开启。我每周会手动更新一次病毒库,确保能识别最新威胁。

加密工具要善加利用。端到端加密的通讯软件是我的首选,文件存储也选择支持客户端加密的云服务。这些工具让数据在传输和存储时都处于加密状态。

浏览器隐私扩展很有帮助。广告拦截、脚本管理这些扩展能有效防止指纹追踪。我习惯使用隐私模式浏览,定期清理cookies和浏览记录。

4.4 发现被追踪后的应急处理方案

意识到可能被追踪时,保持冷静最重要。立即断开所有网络连接,切换到移动数据或可信的Wi-Fi。这个时候不要登录任何重要账户,避免泄露更多信息。

设备取证需要专业处理。如果怀疑手机被监控,最好不要自己胡乱检查。我记得有个案例,当事人自行恢复出厂设置,反而销毁了重要证据。应该保持设备原状,寻求专业帮助。

紧急情况下可以采取临时措施。使用备用设备联系可信人士,暂时更换常用号码。重要账户立即修改密码,启用新的双重认证方式。

该报警时不要犹豫。收集好可疑迹象的证据,包括异常登录提醒、陌生设备提醒等。向网警报案能获得专业指导,同时阻止可能的进一步侵害。

其实最重要的是建立日常防护意识。就像出门会记得锁门一样,网络安全也应该成为本能反应。定期检查数字足迹,保持软件更新,这些习惯比任何单次应急处理都更有效。