非安全黑客手册2006:揭秘网络安全历史与合法学习指南,轻松掌握黑客技术原理

1.1 手册的历史背景与出版信息

2006年的互联网还带着拓荒时代的气息。那时候的网络安全领域,像是一片刚被发现的新大陆——充满机遇,也遍布危险。《非安全黑客手册2006》就在这样的背景下诞生了。

我记得当时在某个技术论坛第一次听说这本书。封面上那个像素风格的骷髅头标志,至今还印在很多老技术人的记忆里。这本书没有正规出版社的背书,更像是一群技术爱好者自发整理的“地下知识库”。他们把自己在网络安全实践中积累的经验、发现的漏洞、编写的工具代码,用最直接的方式汇编成册。

那个年代的技术文档都带着某种原始的生命力。没有精美的排版,没有商业化的包装,只有密密麻麻的代码和直击要害的技术分析。这本书最初以PDF格式在技术圈内流传,文件大小不过几十MB,却装下了整个时代的黑客智慧。

1.2 主要内容结构与技术领域覆盖

翻开这本手册,你会发现自己进入了一个完全不同的技术世界。它的内容结构就像一棵枝繁叶茂的大树,从基础的系统漏洞分析,到复杂的网络渗透测试,覆盖了当时几乎所有主流的安全技术领域。

缓冲区溢出攻击是其中的重头戏。手册用大量实例展示了如何利用各种软件的漏洞获取系统权限。Web安全部分详细解析了SQL注入、跨站脚本等经典攻击手法。网络协议分析、密码破解、rootkit技术……每个专题都配有详细的代码示例和操作步骤。

特别值得一提的是其中的实战案例部分。这些案例都来自真实的网络环境,读起来就像在看技术侦探小说。我记得有个案例讲的是如何通过一个看似无害的图片文件获取系统权限,那种层层递进的分析方式,让很多初学者第一次真正理解了系统安全的本质。

1.3 在网络安全发展史上的地位与影响

如果把网络安全发展史比作一条河流,《非安全黑客手册2006》就是其中一块重要的里程碑。它出现在一个关键的时间节点——互联网开始普及,但安全意识还很薄弱的年代。

这本书的影响力远远超出了技术层面。它让很多人意识到,网络安全不是简单的安装杀毒软件,而是一个需要深入理解的系统工程。从某种意义上说,它催生了一代专业的安全研究人员。那些曾经捧着这本手册学习的年轻人,后来很多都成为了各大互联网公司的安全负责人。

当然,这本书也引发了不少争议。有人担心它会成为黑客的“作案指南”,但更多人认为,正是这种开放的技术分享,才推动了整个行业安全意识的提升。现在回头看,那个时代的技术文档虽然粗糙,却有着今天很多标准化教材缺少的探索精神。

技术总是在不断演进,但有些东西永远不会过时。《非安全黑客手册2006》代表的不仅是一本书,更是一个时代的技术精神——好奇、探索、分享。这种精神,至今仍然是推动网络安全进步的重要力量。

2.1 合法获取途径与下载注意事项

这本手册的获取过程本身就像是一次技术探险。在2006年那个年代,它主要通过技术论坛、IRC频道和早期的文件分享网络传播。现在要找它,可能需要花点心思。

我有个朋友去年想研究网络安全发展史,花了三周时间才找到一个可靠的存档版本。他最后是在某个大学的数字图书馆意外发现的——那个网站看起来像是上个世纪的产物,但确实保存着完整的PDF版本。这类学术机构的数字档案往往是最安全的获取渠道。

如果你打算下载,有几点需要特别注意。文件大小应该在40-50MB左右,任何明显偏离这个范围的版本都可能被篡改过。真正的原始文件创建日期显示为2006年, metadata里会包含特定的作者信息。下载后第一件事就是用杀毒软件扫描,这个步骤绝对不能省略。

现在的网络安全环境已经完全不同。当年那种随意分享技术手册的方式,在今天可能会触犯法律。选择下载源时,优先考虑正规的数字图书馆或已知的技术档案馆,避开那些充斥着广告的可疑网站。

2.2 阅读环境配置与学习工具准备

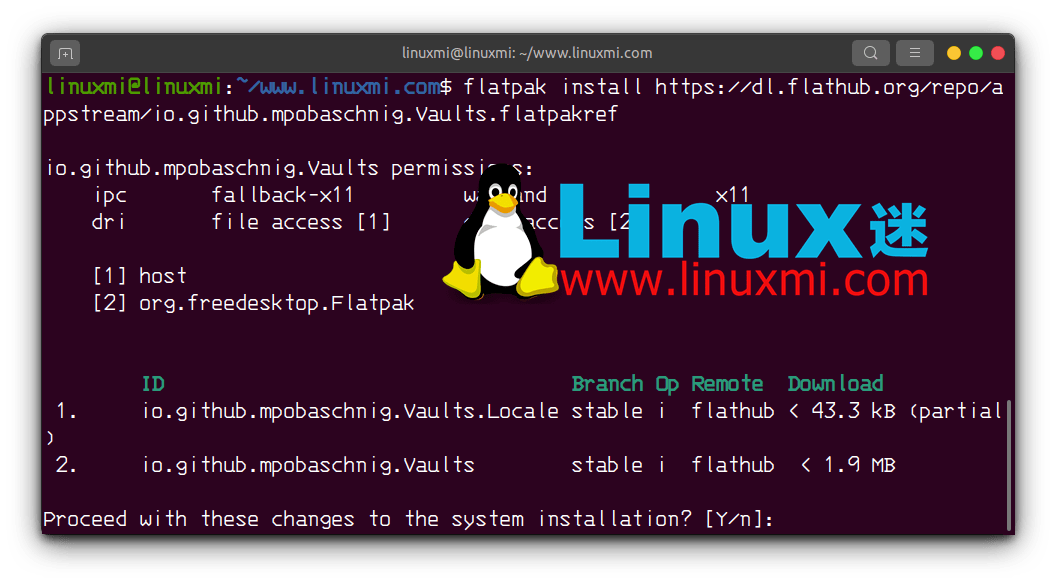

读这本书需要搭建一个合适的技术环境。最好的方式是在隔离的虚拟机里进行实验,这样既安全又能自由测试。

我记得第一次尝试书中的示例代码时,用的是老旧的Windows XP系统。现在更推荐使用VirtualBox或VMware创建专门的实验环境。系统可以选择较旧的Windows版本,或者配置一个轻量级的Linux发行版。关键是要断开网络连接,确保实验环境与主系统完全隔离。

工具准备方面,书中提到的很多软件已经更新换代。但核心概念依然相通:你需要一个十六进制编辑器、网络封包分析工具、调试器。现代替代品如Wireshark、OllyDbg都能很好地完成任务。

编程环境也很重要。书中大量使用C语言和Python示例,建议提前配置好相应的开发环境。Python 2.x的兼容层可能需要的,因为当年的代码都是基于这个版本。

2.3 实践应用中的技术要点解析

这本书最珍贵的地方在于它的实践性。但直接照搬其中的技术方法会遇到很多现实问题。

比如缓冲区溢出攻击的部分,书中使用的技术针对的是当年的操作系统。现在的系统都有数据执行保护、地址空间布局随机化等安全机制,直接复现几乎不可能。但理解其原理仍然至关重要——这能帮助你真正理解现代防护技术的工作原理。

Web安全章节的技术虽然年代久远,但基本攻击模式依然存在。SQL注入、XSS这些经典漏洞,其核心原理与今天并无本质区别。学习这些历史案例,反而能让你更清晰地看到安全威胁的演变轨迹。

实践时最重要的是把握“理解原理而非复制步骤”的原则。每个实验都应该问自己:这个技术为什么有效?现在的系统如何防御这种攻击?如何用现代工具实现类似的分析?

技术会过时,但思维方式永远有价值。这本手册教会我们的不是某个具体的攻击技巧,而是一种分析问题、解决问题的安全研究思维。这种思维,在任何时代都是网络安全从业者最宝贵的财富。

3.1 相关法律法规解读与合规要求

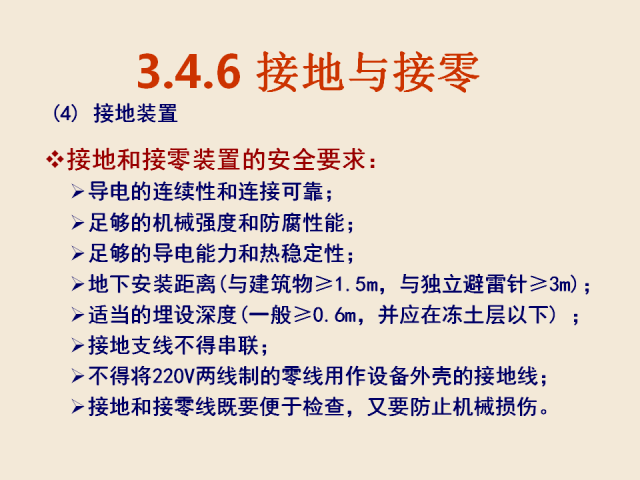

翻开这本泛黄的手册时,你可能会忽略一个重要事实:某些技术动作在实验室里是研究,在真实网络中就可能构成犯罪。不同司法管辖区对黑客技术的法律界定存在微妙差异,但核心原则惊人地一致。

计算机欺诈与滥用法案这类法律框架,本质上禁止未经授权的系统访问。这个“未经授权”的定义往往比想象中宽泛。即使是看似无害的端口扫描,如果被认定为“试探系统漏洞”,在某些案例中已经被判定违法。

我记得几年前参加一个安全会议,有位律师分享了一个真实案例。一名大学生在校内网络运行了手册中的扫描脚本,尽管他声称只是学习目的,仍然面临纪律处分。关键在于,他的扫描行为影响了网络性能,构成了“干扰系统正常运作”。

现代法律还增加了数据保护层面的考量。GDPR、个人信息保护法这类法规,使得任何涉及个人信息的技术操作都面临更严格的审查。即使你只是分析自己的数据,如果处理方式不符合规范,也可能触犯法律。

3.2 技术学习的道德边界与责任意识

技术能力就像一把手术刀,在医生手中能拯救生命,在恶徒手中却成为凶器。网络安全领域尤其需要这种自觉的道德导航。

手册中的技术知识本身是中性的,但应用意图决定了其性质。理解系统漏洞是为了修补它,还是为了利用它?这个选择定义了你是安全研究员还是攻击者。真正的专业人士会在两者之间划清界限。

有个概念值得深思:负责任的漏洞披露。发现系统缺陷时,正确的做法是私下通知相关厂商,给予合理的修复时间,而不是立即公开或利用。这种职业道德,是网络安全社区长期形成的默契。

技术学习的过程中,培养“伤害最小化”的思维习惯很重要。在实验环境里,你可以尽情测试各种攻击手法;在真实世界,则需要时刻考虑潜在的影响范围。这种情境意识,是区分初学者和专业者的关键标志。

3.3 现代网络安全学习的替代资源推荐

幸运的是,如今学习网络安全不再需要依赖那些游走于灰色地带的手册。大量合法、优质的学习资源已经涌现。

我特别推荐那些专门为教育目的设计的实验平台。像Hack The Box、TryHackMe这样的在线环境,提供了完全合法的测试场地。你可以在授权范围内尽情施展技术,而不用担心法律风险。这些平台的技术内容甚至比老手册更加时新。

学术课程也是绝佳选择。许多大学开设了网络安全专业,Coursera、edX等平台也有斯坦福、马里兰大学等名校的公开课。系统化的学习路径,远比独自钻研一本过时的手册更有效率。

开源安全工具文档是另一个宝藏。阅读Wireshark、Metasploit的官方文档和教程,你能获得最权威、最及时的技术指导。这些资源不仅免费,而且完全合法,社区支持也非常活跃。

参加CTF比赛或许是最接近“黑客手册”精神的安全学习方式。在竞技中锻炼技能,在规则内探索技术,这种体验既刺激又安全。更重要的是,你能结识一群志同道合的安全爱好者。

技术的本质是创造而非破坏。选择正确的学习路径,不仅避免法律风险,更能在网络安全领域走得更远。毕竟,真正的黑客精神是关于理解和创新,而不是简单的破坏。