私人信息调查合法指南:如何在保护隐私的同时获取真相,避免法律风险

我们生活在一个信息如空气般无处不在的时代。随手打开手机,一个人的生活轨迹、社交网络、消费习惯几乎透明可见。这种透明带来了便利,也催生了新的需求——私人信息调查服务正在这片沃土中悄然生长。

信息时代的双刃剑:私人调查的必要性与争议

你可能遇到过这样的情况:准备与商业伙伴签约前,想确认对方背景是否真实;或者发现配偶行为异常,需要了解真相来保护自己。这些时刻,私人调查服务就成为了许多人的选择。

我记得有位朋友委托调查公司核实求职者简历,结果发现对方隐瞒了重要的工作经历。这个案例让我意识到,信息核实在某些场景下确实具有实际价值。但同样值得思考的是,这种服务是否可能被滥用。

私人调查就像一把手术刀,在专业人士手中能解决问题,在不当使用下却会造成伤害。它既能为商业决策提供依据,也能帮助个人在感情纠纷中寻找真相,但这种探寻往往游走在隐私保护的边缘。

灰色地带的探索者:私人调查行业的现状与演变

这个行业很少出现在聚光灯下。大多数调查公司保持着低调运作,客户通常通过口碑推荐找到他们。从传统的婚姻调查到现在的商业背景核查,服务范围正在不断扩大。

行业发展呈现出有趣的两极分化。一端是拥有专业资质、严格遵循法律规范的机构,他们通常服务于企业客户;另一端则是个体从业者,承接更多个人委托,操作方式也更加灵活。

数字化转变给这个行业带来了深刻影响。十年前,调查员可能需要长时间实地蹲守,现在则更多依赖网络信息收集和数据分析。这种转变既提高了效率,也带来了新的合规挑战。

隐秘的博弈:个人隐私权与知情权的冲突与平衡

当你想了解商业伙伴的真实信用状况时,你的知情权与他人的隐私权就形成了一对微妙矛盾。这种博弈每天都在私人调查领域上演。

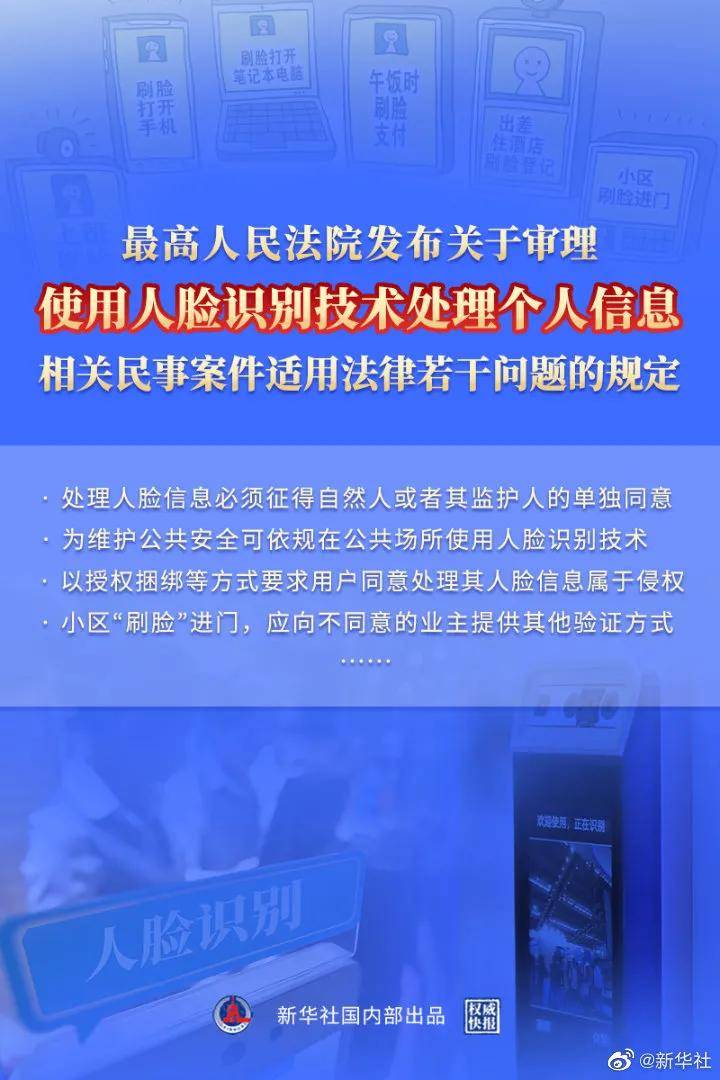

法律试图在两者间寻找平衡点。比如,通过公开渠道获取的信息通常被视为合法,而通过黑客手段获取的则明显越界。但现实中存在大量灰色区域——那些看似公开却需要特定技巧才能获取的信息。

我们每个人都在参与这场平衡游戏。当你浏览社交媒体时,既希望保护自己的隐私,又可能不经意间暴露大量个人信息。这种矛盾心态恰好反映了整个社会对隐私问题的复杂态度。

私人信息调查就像雾中行船,需要谨慎导航。它满足着真实的社会需求,同时也考验着我们的法律智慧和道德判断。

推开私人调查这扇门,你会发现门后并非法外之地。每一条信息的获取都必须在法律划定的跑道上进行,越过那条红线,调查者可能从信息收集者变成法律追诉的对象。

合法调查的界定:法律允许的调查方式与范围

法律对私人调查的容忍度比许多人想象的要窄。合规的调查通常限于几个明确领域:公开信息检索、经同意的背景核查、在公共场合的观察记录。

公开信息是个富矿。企业工商信息、法院裁判文书、房产登记资料这些本就对社会开放的数据,任何人都可以合法查阅。我认识的一位专业调查员分享过他的工作方式——他百分之九十的信息都来自政府公开网站和合法商业数据库。

另一个安全区域是获得当事人明确授权的调查。比如企业在招聘关键岗位时,让候选人签署背景调查同意书,这样的信息收集就在法律保护伞下。

公共场合的观察记录也有其界限。在公园、餐厅这些对公众开放的场所,个人的行为期待隐私程度较低,观察记录通常被允许。但使用专业设备进行长时间跟踪拍摄,就可能滑向违法边缘。

雷区警示:侵犯隐私权的法律后果与风险

越过法律边界的信息收集,代价可能远超想象。轻则面临民事赔偿,重则触及刑事犯罪。

最容易被忽视的雷区是技术手段的滥用。通过木马程序获取他人聊天记录,伪装身份套取个人信息,这些看似“高效”的方法实则危险重重。去年某地就有一位私家侦探因非法安装定位设备被判刑,职业生涯就此终结。

信息使用环节同样布满陷阱。即使合法获取的信息,如果用于敲诈勒索、商业间谍或人身骚扰,调查者和委托方都可能承担连带责任。

风险不仅来自法律制裁。一次违规操作足以摧毁调查机构的信誉。这个行业靠口碑生存,污点记录会让客户望而却步。

合规操作指南:如何在法律框架内进行信息收集

建立合规的调查流程其实有章可循。首要原则是:始终假设你的调查对象就在旁边看着你操作。

从公开渠道起步总是安全的。学会熟练使用政府信息公开平台、企业信用信息系统。这些官方渠道的数据可能不够“刺激”,但绝对稳妥。

获取明确授权能大幅扩展调查空间。设计规范的授权书模板,确保委托方提供的信息真实合法。记得保存所有授权文件,它们是你最重要的护身符。

保持透明度在灰色地带尤为重要。如果调查涉及敏感区域,提前咨询专业律师的成本,远低于事后应对诉讼的代价。

我观察到优秀的调查员都有个共同点:他们清楚知道什么时候该停下。当一条信息的获取需要游走法律边缘时,他们会选择放弃而非冒险。这种克制不是能力不足,而是专业素养的体现。

法律为私人调查划定的边界,既是一种限制,也是一种保护。在这条红线内操作,调查结果才具有使用价值,调查行为才能持续发展。记住,最好的调查是既能获取真相,又能在阳光下坦然展示过程的那一种。

站在私人调查服务的十字路口,你会发现这个行业鱼龙混杂。有人打着专业调查的旗号行骗,也有人默默提供着优质服务。选择对的调查机构,往往比调查本身更重要。

资质认证:专业调查机构的基本门槛

正规的调查服务机构不会回避资质问题。他们通常持有合法的营业执照,经营范围明确包含调查咨询服务。有些还会主动展示行业协会的会员资格,虽然这些认证的含金量参差不齐,但至少表明他们愿意接受行业监督。

我接触过一位从业十五年的老调查员,他的办公室墙上挂着各种证书,但最引以为傲的是一张泛黄的营业执照。“这是底线,”他说,“连合法注册都做不到的机构,你怎么敢把重要调查交给他们?”

除了工商登记,专业调查人员可能持有调查员资格证书、信息安全资质或相关法律培训证明。这些证书不一定代表能力,但至少说明他们重视专业规范。

需要注意的是,这个行业存在大量“影子机构”。他们可能只有一个网站,连固定办公地址都不愿提供。遇到这种情况,我的建议是立即绕行。

经验与口碑:评估调查服务专业度的关键指标

资质只是入场券,真正决定服务质量的是经验和口碑。一个优秀的调查机构,往往在特定领域积累了深厚经验。

有的机构擅长商业背景调查,有的专精婚姻调查,还有的专注于寻人服务。选择时应该寻找与你需求匹配的专门经验。记得三年前我帮朋友寻找一家调查机构时,发现那些承诺“无所不能”的反而不如专注某一领域的可靠。

口碑评估需要多管齐下。除了机构自己提供的案例,更要寻找独立评价。现在有些平台可以查询企业的诉讼记录和投诉情况,这些负面信息有时比正面宣传更有参考价值。

不妨直接要求机构提供过往客户的联系方式(经客户同意)。真正有底气的服务机构不会拒绝这个要求。我就见过一位调查公司负责人当场拨通两位老客户的电话,让咨询者直接了解服务体验。

观察沟通细节也能看出专业度。靠谱的调查员会详细询问你的需求,评估调查可行性,而不是满口承诺“一定能搞定”。他们更愿意告诉你哪些做不到,而不是吹嘘无所不能。

合同与保密:保障双方权益的法律文书要点

一份严谨的合同是专业调查服务的标配。它不仅明确双方权利义务,更是重要的法律保障。

合同应该清晰界定调查范围、方式、时限和费用结构。警惕那些要求全额预付或者费用异常低廉的机构。正规调查服务通常采用“基础费用+成功佣金”的模式,既保证调查员的基本投入,也激励他们追求结果。

保密条款至关重要。合同必须明确约定信息的使用范围、保存期限和销毁方式。我见过的最专业的合同甚至规定了数据加密标准和传输协议。

付款方式也能反映机构的正规程度。分期付款比一次性付清更合理,它让客户在过程中保有监督和制约的权利。发票和完税证明这些看似琐碎的细节,实际上是企业正规运营的体现。

值得留意的是,正规调查机构会明确拒绝违法委托。如果他们对你提出的明显越界的要求毫不迟疑地接受,这本身就是一个危险信号。

选择调查服务就像选择医生,专业能力重要,职业操守更重要。那些既展示专业资质,又注重客户体验,同时在合同细节上一丝不苟的机构,往往最值得信赖。毕竟,把敏感的个人信息调查交给他们,你才能真的安心。

真正专业的调查员像是一位信息艺术家,他们懂得在合法框架内将碎片化的信息拼凑成完整图像。这个行业最迷人的地方在于,聪明的方法往往比激进的手段更有效。

公开信息的深度挖掘:合法获取信息的智慧

大多数人低估了公开信息的价值。实际上,一个熟练的调查员仅通过合法公开渠道就能获取令人惊讶的信息量。公共记录、政府数据库、商业注册信息,这些看似普通的来源蕴含着丰富线索。

我记得有位调查员朋友分享过一个案例。他需要了解某位商人的背景,但没有采用任何非常规手段。相反,他花了两天时间在工商信息系统、法院执行信息公开网、知识产权平台之间交叉检索。通过分析这些零散数据,他成功勾勒出了目标对象的商业版图和信用状况。

社交媒体如今成了信息金矿。但专业调查员不会止步于表面浏览。他们会关注发布频率、互动模式、地理位置标记这些细节。某次我协助一个寻人案例时,就是通过目标人物在美食App上的打卡记录,推断出了他常活动的区域范围。

公开信息的魅力在于它的合法性和可验证性。聪明的调查员懂得如何将这些分散的点连接成线。企业年报中的股东信息、房产登记中的关联方、专利文件中的发明人关系,这些看似不相关的数据在交叉比对后常常会讲述出完整的故事。

数字足迹追踪:网络时代的信息收集策略

我们每个人都在互联网上留下了一系列数字足迹。专业调查员就像数字侦探,能够沿着这些足迹还原出一个人的生活轨迹。

电子邮件地址可能比想象中更有价值。通过这个地址在不同平台的注册情况,可以推测出目标的使用习惯和社交圈层。有位网络安全专家告诉我,他曾经通过一个邮箱前缀的命名规律,成功关联到了目标在其他论坛的账号。

图片元数据是另一个容易被忽视的信息源。智能手机拍摄的照片包含了拍摄时间、地理位置甚至设备型号。虽然现在很多社交平台会自动删除这些数据,但在某些情况下,原始图片仍然能提供关键线索。

网络痕迹的时效性很重要。专业调查员会使用工具存档重要网页,因为数字内容可能随时消失。我认识的一位调查员养成了即时截屏保存的习惯,这个简单的动作多次帮他在后续调查中保住了关键证据。

数字调查需要保持方法更新。平台规则在变,隐私设置也在升级。优秀的调查员会持续学习新的检索技巧和工具使用方法,而不是依赖一成不变的老方法。

人脉网络构建:社会关系调查的有效途径

人际关系的映射往往能揭示最真实的信息。专业调查员都明白,有时候直接询问不如通过社交网络间接了解。

起步阶段,调查员会从目标最公开的社会关系入手。LinkedIn上的同事关系、微博的互动好友、社团组织的会员名录,这些公开联系构成了基础的人际网络图。

我曾观察过一个婚姻调查案例。调查员没有采取跟踪这种高风险方式,而是通过分析双方共同好友的社交动态,发现了其中一方不寻常的行为模式。这种间接方法既获得了真实信息,又避免了直接冲突。

人脉调查需要耐心和细致。有时候,一个看似无关的远亲或老同学可能掌握着关键信息。专业调查员懂得如何通过合适的中间人建立信任,从而获取真实可靠的情报。

构建信息网络时,尊重边界至关重要。最好的调查员往往是那些能让信息源主动愿意分享的人,而不是通过施压或欺骗获取信息。这种基于信任的信息交换往往更可持续,也更符合道德规范。

调查确实是一门艺术。它要求从业者既有侦探的敏锐,又有艺术家的创造力。在信息过载的时代,真正的高手不是那些掌握最多工具的人,而是懂得如何合法、聪明地连接信息碎片的人。

私人调查这个行业最微妙的地方,或许不在于技术层面的操作难度,而在于那些灰色地带中的道德抉择。每个负责任的调查员心里都有一杆秤,一边放着客户的需求,另一边放着社会的良知。

目的与手段:调查动机的道德审视

不是所有的调查请求都值得接。我认识的一位资深调查员有自己的原则——他会先评估调查动机的正当性。商业尽职调查、寻找失散亲人、婚姻忠诚度验证,这些常见的委托背后,动机的纯洁度其实差别很大。

记得去年有个潜在客户联系我,想调查生意伙伴的私生活细节。表面理由是评估对方人品,但深入交流后发现,他其实是想获取对方的生活丑闻作为商业谈判的筹码。这种把调查武器化的意图让我最终婉拒了这个委托。

动机的善恶往往决定了手段的边界。当调查目的是为了保护弱势方权益或维护公共利益时,调查员会更有底气在合法范围内采取必要手段。反之,如果出发点就是恶意中伤或不当竞争,即便手段合法,结果也可能造成伤害。

道德审查应该成为行业的标准流程。在接受委托前,多问几个为什么:这个调查真的必要吗?可能对相关方造成什么影响?有没有更温和的替代方案?这些问题的答案往往能帮助调查员做出更符合伦理的决定。

信息使用的边界:调查结果的合理运用

获取信息只是第一步,如何使用这些信息才真正考验调查员的职业操守。最优秀的调查员都明白,不是所有发现都需要完整呈现给客户。

我处理过一个企业背景调查的案例。在调查过程中,意外发现了目标对象多年前的一个轻微违法行为,但这个行为与当前的商业合作毫无关联。经过慎重考虑,我选择在最终报告中隐去这个信息,只聚焦于与委托目的直接相关的内容。

信息的杀伤力有时候超出想象。特别是在涉及个人隐私的调查中,调查员需要充当信息的过滤器而非简单的传声筒。哪些细节有必要披露,哪些应该保留,这个判断需要智慧和同理心。

调查结果的传播范围也需要严格控制。专业的调查员会与客户明确约定信息的使用限制,防止调查结果被不当扩散。曾经有个案例,原本用于内部人事决策的背景调查报告被泄露到社交媒体上,给当事人造成了不必要的困扰。

信息时代的调查工作赋予了我们相当大的权力,而权力越大,责任就越重。

行业自律:构建负责任的调查文化

私人调查行业目前还缺乏统一的行为规范,但这不意味着从业者可以逃避自我约束。实际上,最受尊敬的调查员往往是那些给自己设限最多的人。

我观察到行业里一个有趣的现象:那些做得长久、口碑良好的调查员,通常都有自己的一套“不做什么”清单。比如不接纯粹出于嫉妒的跟踪委托,不使用感情欺骗的手段获取信息,不调查与委托目的无关的个人隐私。

行业内部正在形成一些不成文的规矩。资深的调查员会 mentorship 新人,不仅传授技术,更传递职业伦理。这种代际间的道德传承,或许比任何书面规范都更有生命力。

客户教育也是伦理实践的重要部分。有时候,调查员需要帮助客户理解为什么某些要求不可行,为什么快速便宜的方法可能带来法律风险。这种对话短期内可能失去一些业务,长期看却提升了整个行业的专业形象。

私人调查这个行业注定要在阴影中行走,但这不意味着从业者必须迷失在黑暗中。那些举着道德火把前行的调查员,最终照亮的是整个行业的未来。

道德从来不是阻碍专业的枷锁,而是专业得以长久的基石。在这个信息即权力的时代,懂得克制的调查员,反而能走得更远。