怎样盗走别人的号?揭秘账号安全防护全攻略,保护你的数字身份

你可能好奇过“别人是怎么盗号的”。这种好奇心很正常,我年轻时也想过类似问题。真正重要的是理解这些手法,不是为了尝试,而是为了更好保护自己。

1.1 常见账号盗取手段解析

账号被盗往往发生在不经意间。攻击者通常不会直接破解复杂密码,而是寻找更简单的入口。

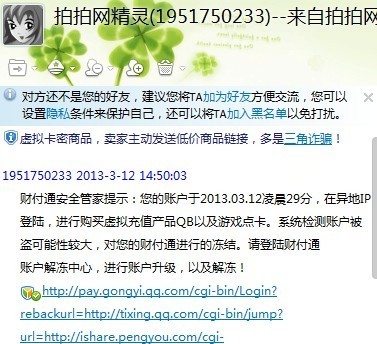

钓鱼网站是最常见陷阱。它们伪装成正规登录页面,等你输入账号密码。这些网站看起来几乎和真的一模一样,细微差别在于网址拼写或页面设计。

恶意软件悄悄潜伏。下载不明软件或点击可疑链接时,键盘记录程序可能随之安装。它能记录你的每次按键,包括密码输入。

密码重复使用带来连锁风险。一个网站数据泄露,攻击者会用这些信息尝试登录你的其他账号。我朋友就因此丢了三个社交账号,仅仅因为用了相同密码。

公共WiFi如同敞开的大门。咖啡馆或机场的免费网络可能被监控,你在上面输入的每个字符都可能被窃取。

1.2 钓鱼攻击的识别与防范

钓鱼攻击像精心设计的骗局,识别它们需要一点警觉性。

检查网址是首要步骤。正规网站通常使用HTTPS协议,地址栏会有锁形图标。钓鱼网站网址常有拼写错误或多余字符。

紧急感是钓鱼邮件的共同特征。“账号即将被封”、“立即验证身份”这类标题制造恐慌,让你来不及仔细思考就点击链接。

悬疑性内容吸引点击。“你看了这张照片吗”、“你的账户出现异常活动”,这些设计就是为了激发好奇心或担忧。

邮件发件人地址值得仔细查看。显示名称可能伪装成官方,但实际邮箱地址却很奇怪。我记得收到过“支付宝客服”的邮件,发件箱却是乱七八糟的免费邮箱。

附件和下载链接需要特别小心。除非百分百确定来源,否则不要轻易打开。即使是熟悉的文件格式,也可能隐藏着恶意代码。

1.3 社交工程攻击的应对策略

社交工程攻击不依赖技术漏洞,而是利用人性弱点。攻击者研究你的社交资料,伪装成你信任的人或机构。

信息过度分享带来风险。社交媒体上公布的生日、宠物名字、毕业学校,这些常被用作安全问题的答案。攻击者收集这些信息,就能尝试重置你的密码。

伪装成客服的来电或消息需要警惕。真正的平台客服不会索要你的密码或验证码。如果有人声称需要这些信息来“验证身份”,那绝对是骗局。

紧急求助骗局利用你的善意。突然收到朋友消息说急需验证码,最好通过其他方式先确认对方身份。我认识的人差点上当,幸好打电话给朋友核实了情况。

权限授予要谨慎。第三方应用请求访问你的社交账号或联系人列表时,考虑是否真的必要。不必要的权限可能成为数据泄露的源头。

培养健康的怀疑态度。面对任何索要个人信息的要求,先停下来想一想:对方为什么需要这些?有没有其他验证方式?这个习惯能帮你避开大多数社交工程陷阱。

读完上一章关于盗号手法的内容,你可能觉得网络世界处处是陷阱。别担心,理解风险只是第一步,现在我们来谈谈如何建立坚固的防御。保护账号不像想象中那么复杂,关键在于掌握几个核心方法。

2.1 强密码设置与管理

密码是你账号的第一道门锁。很多人为了方便记忆,使用简单密码或重复密码,这就像把家门钥匙放在门垫下面。

长度比复杂度更重要。一个由四个随机单词组成的密码“大象-咖啡-彩虹-键盘”,比“Myp@ssw0rd!”更难被破解,也更容易记忆。我自己的做法是选择不相关的事物组合,比如童年玩具加上最近看过的电影角色。

密码管理器值得尝试。它能生成并保存复杂密码,你只需要记住一个主密码。刚开始我也担心把所有密码放在一个地方是否安全,使用后发现它实际上比重复使用密码安全得多。

避免个人信息相关的密码。生日、宠物名字、喜欢的球队,这些信息可能已经公开在你的社交媒体上。攻击者首先就会尝试这些组合。

定期更换密码是个好习惯,但不必过于频繁。每三到六个月检查一次主要账号的密码就足够了。重点更换那些可能已经泄露的密码,而不是盲目地全部更换。

2.2 双重认证的重要性

如果密码是门锁,双重认证就是在门内加装的防盗链。即使有人拿到了你的密码,没有第二重验证也无法进入。

短信验证码是最常见的双重认证方式。系统会向你的手机发送一次性代码,必须输入这个代码才能登录。虽然不如其他方式安全,但比单纯使用密码好得多。

认证应用程序提供更高安全性。Google Authenticator或Microsoft Authenticator这类应用生成的验证码只在短时间内有效,且不依赖手机信号。我切换到这种方式后,感觉安心多了——不再担心SIM卡被克隆的风险。

生物识别技术正在普及。指纹、面部识别或虹膜扫描已经成为许多设备的标配。这些独特的生物特征极难复制,为账号添加了又一层保护。

备份代码必须妥善保存。开启双重认证时,系统通常会提供一组一次性使用的备份代码。把这些代码打印出来放在安全的地方,或者存储在加密的文档中。我就曾经因为手机丢失而无法登录账号,幸好有备份代码救急。

2.3 定期安全检查要点

安全防护不是一劳永逸的事情。就像汽车需要定期保养,你的账号也需要时常检查。

登录活动检查应该每月进行一次。大多数平台都有“最近的登录活动”页面,显示登录时间、地点和设备。发现不认识的设备或地点立即采取措施。上周我就在这个页面发现来自陌生城市的登录,及时修改了密码。

授权应用和网站权限需要清理。回顾你授予过权限的第三方应用,撤销不再使用或不需要的应用访问权。很多人惊讶地发现几年前授权的应用仍在拥有访问权限。

安全设置更新不容忽视。平台会不断推出新的安全功能,及时启用它们。比如登录提醒、可疑活动警报等功能,都能在第一时间通知你潜在风险。

恢复选项要保持最新。确保备用邮箱、手机号码和安全问题答案都是当前的。如果你的恢复邮箱已经停用,或者安全问题的答案已经改变(比如宠物已经不同),那么恢复账号会变得非常困难。

安全就像多层滤网,每一层都能挡住一部分威胁。当这些防护措施协同工作时,你的账号就建立起了强大的防御体系。

上一章我们讨论了如何预防账号被盗,但万一最坏的情况已经发生——你发现无法登录自己的账号,或者收到可疑活动通知时,保持冷静比什么都重要。恐慌只会让情况更糟,而有序的行动能最大程度减少损失。我记得朋友有次半夜发现社交媒体账号异常,她立即执行的几个步骤最终保住了账号。

3.1 立即采取的保护措施

时间就是关键。发现账号异常后的最初几分钟往往决定了损失程度。

立即尝试通过“忘记密码”功能重置密码。如果攻击者还没来得及修改你的绑定邮箱或手机,这可能是最快的恢复方式。但要注意——如果收到密码重置邮件而你并没有操作,这本身就是危险信号。

检查并切断关联账户的访问权限。很多服务允许通过Google、Facebook等账号登录。如果这些主账号被盗,攻击者可能已经获得了关联服务的访问权。我通常会立即检查重要关联账户,比如邮箱和支付平台。

通知联系人警惕可疑信息。通过其他渠道告知朋友、同事或家人你的账号可能被盗,让他们不要相信来自你账号的异常信息。特别是涉及金钱请求的信息——有个同事曾因此阻止了父母向骗子转账。

扫描设备是否存在恶意软件。使用可靠的安全软件全面扫描你的电脑和手机。键盘记录器或木马可能是账号被盗的根源。完成扫描前,避免在其他重要账户输入密码。

冻结相关的金融服务。如果被盗账号关联了支付功能或存储了银行卡信息,立即联系银行冻结卡片或设置交易警报。财务损失往往比数据泄露更难挽回。

3.2 联系平台客服的步骤

每个平台都有不同的申诉流程,但准备充分能大大提高成功率。

收集证据证明账号所有权。准备可能需要的材料:初始注册邮箱、最近几次的登录地点和时间、曾经使用过的密码、支付记录(如有)、账号创建的大致日期。这些信息能帮助客服确认你是真正的账号主人。

通过官方渠道联系客服。只使用平台官方网站或应用内的“帮助”或“支持”部分。搜索引擎前几条结果有时是伪装成客服的钓鱼网站——我见过有人因此遭遇二次诈骗。

清晰描述问题并提供详细信息。在联系客服时,准确说明账号被盗的时间、发现的异常情况、已采取的措施。如果账号昵称、ID或绑定的手机号等信息,一并提供能加快处理速度。

保留所有沟通记录。保存与客服的聊天记录、邮件往来或案件编号。如果问题未能及时解决,这些记录能帮助你跟进申诉进度或升级问题。

耐心但坚持地跟进。账号恢复可能需要几小时到几天不等。如果承诺的处理时间已过而问题未解决,礼貌地再次联系并引用之前的案件编号。适度的跟进能显示你对问题的重视程度。

3.3 账号恢复流程详解

成功联系客服后,恢复流程通常遵循一定模式。

身份验证是首要环节。客服会通过安全问题、注册信息或上传身份证件等方式验证你的身份。如果你设置了备用联系方式,验证码可能会发送到那些渠道。

密码重置与安全设置更新。通过验证后,你会获得重置密码的权限。立即创建一个全新的强密码,并检查所有安全设置——特别是恢复邮箱、手机号和安全问题。

检查账号活动与数据完整性。恢复访问后,仔细检查最近的登录活动、消息记录、发布内容、设置变更等。删除攻击者可能添加的内容,检查是否有数据被修改或删除。

重新建立安全防护。启用双重认证、检查授权应用、更新安全问题的答案。将这次事件视为全面升级安全措施的机会——多数平台允许你登出所有已登录设备。

监控异常活动。恢复后的几天内要特别留意账号活动。即使已经恢复控制,攻击者可能还掌握部分你的个人信息,尝试通过其他方式再次入侵。

账号恢复不只是重新获得访问权,更是重建安全信心的过程。每次安全事件都是一次学习机会,让你更了解如何保护自己的数字身份。

账号安全不是一次性任务,而是一种持续的状态。就像我们不会只在生病时才关注健康,账号保护也需要融入日常习惯。我认识一位网络安全工程师,他每年都会在日历上标记几个固定的“安全检查日”——这种小小的仪式感让安全维护变得自然而然。

4.1 安全习惯养成

好的安全习惯就像刷牙一样,应该成为无意识的日常。

创建独特的密码模式而非简单记忆。与其绞尽脑汁记住十几个复杂密码,不如设计一个只有你理解的密码生成逻辑。比如取一句你喜欢的歌词首字母,结合特定服务的名称特征。我自己的做法是在基础密码上添加服务名称的特定变形——既保证独特性又避免重复使用。

谨慎对待每一个权限请求。安装新应用时,花30秒思考它为什么需要这些权限。一个手电筒应用要求访问你的联系人列表?一个天气预报应用请求相机权限?这些红色信号经常被忽略。养成拒绝非必要权限的本能反应。

建立“数字清洁”的固定时间。每周花十分钟检查账号活动,每月清理一次授权应用,每季度更新一次安全问题。把这些时间安排在已有的生活习惯旁边——比如每月支付账单后顺便检查财务账户安全。

培养分享前的停顿习惯。在社交媒体发布信息前,问自己三个问题:这些信息能被用来猜测我的安全问题吗?会暴露我的行踪或生活习惯吗?可能被用于社交工程攻击吗?这种短暂的思考能阻止很多潜在风险。

4.2 定期更新防护措施

安全防护不是设置好就一劳永逸的装备,它更像需要定期维护的精密仪器。

密码更新不一定要频繁但要有策略。除非有安全事件发生,一般建议每3-6个月更新重要账户密码。但更重要的是——更新时确保新旧密码没有明显关联。很多人只是简单地在旧密码后加个数字,这几乎提供不了额外保护。

双重认证方法的多样化。如果你一直使用短信验证码,考虑添加一个认证器应用作为备用。手机丢失或SIM卡被克隆时,单一依赖短信验证可能让你陷入困境。我通常会为关键账户设置至少两种验证方式。

检查并更新安全联系方式。你还在使用大学时期的备用邮箱吗?那个安全手机号可能已经停机了。每半年检查一次账户中的恢复选项,确保它们仍然有效且你能访问。

授权应用和设备的定期清理。进入账号设置页面,回顾那些你有权访问的设备列表和第三方应用授权。移除不再使用的设备,撤销不必要或很久没用的应用访问权限。那些你早已忘记的旧应用可能正成为安全漏洞。

4.3 安全知识持续学习

网络安全领域在不断进化,昨天的防护措施可能明天就过时了。

关注可靠的安全资讯来源。订阅几个知名安全公司的博客或关注他们的社交媒体账号。不需要成为专家,但了解当前流行的攻击手法和新兴威胁很有必要。我自己会定期浏览一些安全周报,只花几分钟就能获取最关键的信息。

参与平台提供的安全培训。许多电子邮件服务和社交平台现在提供免费的安全意识课程。这些通常只需要10-15分钟,但针对该平台的具体安全设置和风险特别有用。

从他人的错误中学习。当听到朋友或同事遭遇安全事件时,不要只是同情——问问发生了什么,攻击是如何成功的。真实的案例比理论警告更有教育意义。去年邻居的智能家居设备被入侵,那个经历让我重新审视了所有物联网设备的安全设置。

实践性的安全测试。偶尔尝试用“忘记密码”功能恢复自己的账户,确保你仍然能访问备用邮箱和手机。这种简单的测试能让你在真正需要时不会手忙脚乱。

安全维护最终是关于意识和习惯的养成。它不应该成为生活的负担,而是像系安全带一样自然的动作——几乎不费心思,但关键时刻能保护你最珍贵的东西。