程序员代码规范与性能优化全攻略:写出高效可读代码的实用技巧

代码不只是给机器执行的指令,更是人与人沟通的语言。优秀的代码像一篇优美的散文,读起来流畅自然。我记得刚入行时,前辈指着我的代码说“这行代码三个月后你自己还看得懂吗”,这句话至今影响着我编写代码的方式。

代码规范与可读性

统一的代码规范让团队协作变得轻松。想象走进一个房间,所有物品都按固定位置摆放,你立刻知道在哪里找到需要的东西。代码也是如此。

命名是代码可读性的第一道门槛。变量名userList比ul清晰得多,函数名calculateTotalPrice比calc更能表达意图。好的命名自带注释功能,读代码的人不需要猜测你的想法。

缩进和空格看似小事,却直接影响阅读体验。一致的缩进风格让代码结构一目了然。有些团队偏爱4个空格,有些坚持2个,重要的是整个项目保持统一。

代码行长度的限制不是死板的规定。通常建议每行不超过80个字符,这符合人眼的阅读习惯。过长的代码行需要左右滚动,打断思路。

我遇到过这样的情况:接手一个项目,发现同一个函数里混合了三种命名风格,缩进时而是空格时而是制表符。理解这样的代码需要额外花费大量时间。

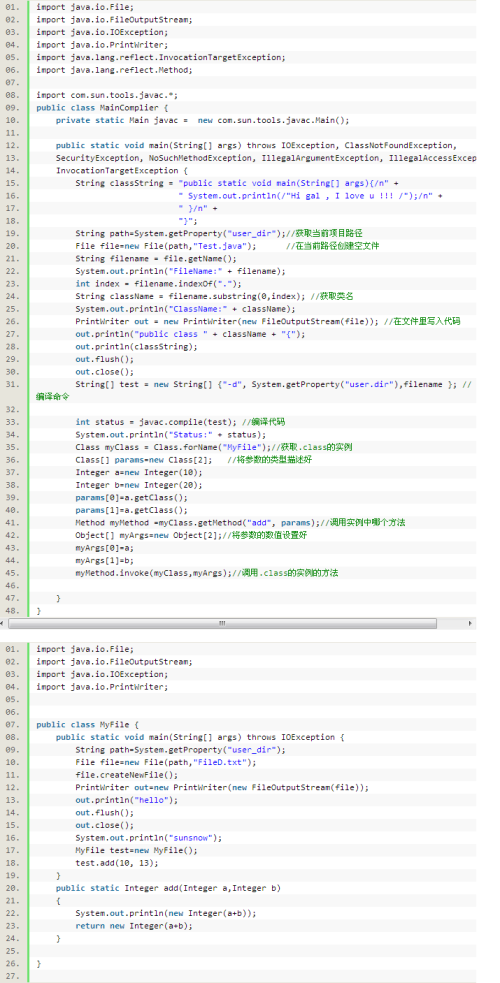

代码结构与模块化设计

好的代码结构像精心设计的建筑,每个部分各司其职又相互配合。模块化设计让代码更易于理解、测试和维护。

单一职责原则是模块化设计的核心。每个函数或类应该只做一件事,并且做好。当一个函数超过20行时,或许该考虑是否拆分成更小的函数。

高内聚低耦合是评判代码结构的重要标准。内聚性指模块内部各元素的关联程度,耦合性描述模块间的依赖关系。理想的代码是模块内部紧密相关,模块间松散连接。

分层架构让代码层次分明。表现层处理用户交互,业务层包含核心逻辑,数据层负责存储访问。清晰的层次划分使代码更容易理解和修改。

记得有次重构一个庞杂的支付模块,将其拆分成验证、计算、执行三个独立模块后,不仅代码量减少了三分之一,新功能开发速度也提升明显。

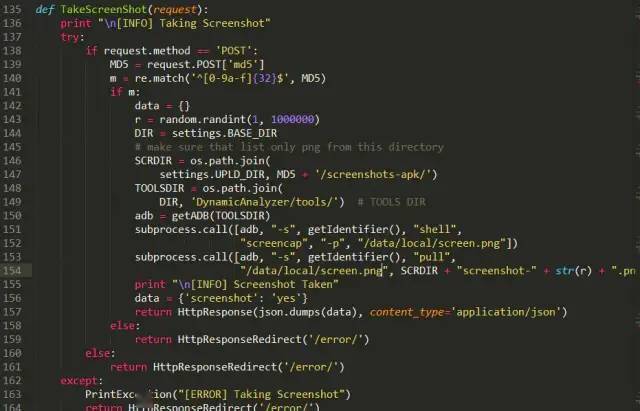

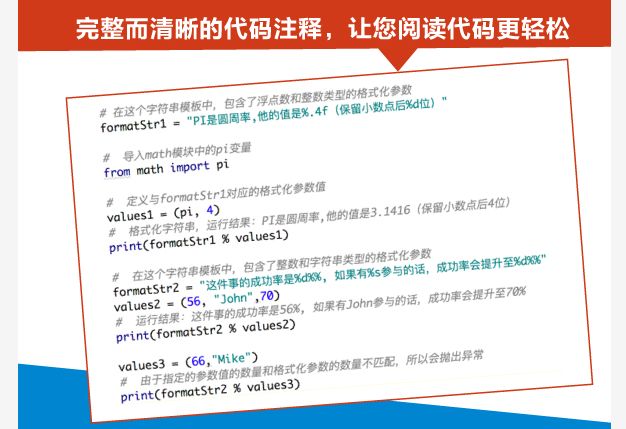

代码注释与文档编写

注释不是越多越好,好的代码应该自文档化。但当代码无法完全表达意图时,恰当的注释能起到画龙点睛的作用。

为什么比做什么更重要。注释应该解释代码背后的思考,而不是重复代码行为。看到i++不需要注释“i增加1”,但可能需要说明“移动到下一个用户节点”。

公共API的文档特别重要。函数的功能描述、参数说明、返回值解释、可能抛出的异常,这些信息帮助其他开发者正确使用你的代码。

TODO和FIXME注释有其价值,但要记得定期清理。临时性的解决方案需要注明原因和预期修复时间,避免成为永远的技术债务。

文档与代码同步更新是个挑战。最理想的方式是将文档作为代码的一部分,每次修改代码时同时更新相关文档。有些团队使用自动化工具检查文档与代码的一致性。

编写代码时多站在读者角度思考,也许下个读者就是三个月后的自己。清晰的代码减少沟通成本,提升团队效率,最终让项目更稳健地发展。

写完能运行的代码只是第一步,让代码跑得更快、更稳才是真正的挑战。我至今记得第一次优化一个数据导出功能,原本需要十分钟的任务经过简单调整后只需三十秒,那种成就感至今难忘。优化和调试不是事后补救,而是编码过程中不可或缺的环节。

代码性能优化方法

性能优化不是盲目地追求极致速度,而是在资源消耗和执行效率间找到平衡点。过早优化可能带来复杂性,过晚优化则可能积重难返。

算法和数据结构的选择往往带来最显著的性能提升。一个O(n²)的算法在数据量翻倍时执行时间可能变成四倍,而O(n log n)的算法增长要缓慢得多。实际项目中,我见过用哈希表替代线性搜索后,查询时间从秒级降到毫秒级的案例。

避免不必要的计算和内存分配。在循环内部创建对象可能引发频繁的垃圾回收,将对象创建移到循环外部通常能改善性能。字符串拼接使用StringBuilder代替直接相加,特别是在循环操作中效果明显。

数据库查询优化经常被忽视。N+1查询问题是个典型例子——获取主记录后循环查询关联数据,改成单次联合查询可能将数十次数据库往返减少到一次。合适的索引能让查询速度提升数个数量级。

缓存是提升性能的利器,但需要谨慎使用。内存缓存适合频繁读取但很少变更的数据,分布式缓存适合多实例共享数据。缓存失效策略特别重要,过时数据可能比没有缓存带来更严重的问题。

常见代码调试策略

调试像是侦探工作,需要从各种线索中找出问题的根源。最有效的调试往往不是依赖复杂工具,而是系统性的思考方式。

二分查找法在定位问题时极其有用。在可能出问题的代码段中间设置检查点,根据结果判断问题出现在前半部分还是后半部分,不断缩小范围直到找到具体位置。这种方法特别适合处理复杂流程中的bug。

日志记录是调试的基础设施。合理的日志级别划分很重要——DEBUG用于开发阶段,INFO记录关键业务流程,WARN标识异常但可恢复的情况,ERROR标记需要立即关注的问题。结构化日志让后续分析更加方便。

我曾经花了两天时间追踪一个偶发的空指针异常,最后发现是日志记录不够详细。增加关键节点的参数日志后,类似问题在几分钟内就能定位。

断点调试工具提供代码执行的透明视图。条件断点能在特定条件下暂停执行,数据断点能在变量值改变时触发,调用栈查看能理解代码的执行路径。但这些工具应该有针对性地使用,过度依赖可能影响对代码整体流程的理解。

代码测试与质量保证

测试是代码质量的守护网,而不是开发完成后的附加步骤。不同类型的测试像不同密度的筛子,共同确保软件质量。

单元测试验证代码的最小可测试单元。好的单元测试应该独立、快速、可重复运行。测试覆盖率是个有用指标,但高覆盖率不等于高质量测试——测试用例的设计更加重要。

集成测试检查模块间的协作。这些测试可能涉及数据库、文件系统或外部服务,执行速度较慢但能发现单元测试无法捕获的问题。使用测试替身如Mock或Stub能隔离外部依赖,使测试更稳定可靠。

自动化测试套件是持续集成的核心。每次代码提交触发自动化测试,及时发现问题避免累积。测试失败应该视为高优先级事项立即修复,否则测试套件将逐渐失去价值。

性能测试和负载测试确保系统在压力下仍能正常工作。峰值流量下的响应时间、资源使用情况、系统稳定性这些指标帮助预估系统容量和识别性能瓶颈。

质量保证是贯穿整个开发流程的思维习惯。从代码审查到自动化测试,从监控告警到用户反馈,多层次的质量防护让软件更加可靠。毕竟,真正优秀的代码不仅要能正确运行,还要在各种条件下都能稳定工作。