不拿对方手机能查到微信聊天吗?揭秘远程监控技术与法律风险

微信聊天记录监控这件事听起来像是电影里的情节,实际上背后涉及的技术原理比你想象的要复杂得多。很多人想知道不拿对方手机能不能查到微信聊天内容,答案并非简单的“能”或“不能”,而是取决于多种技术条件的配合。

微信聊天记录的数据存储机制

微信的聊天记录存储设计得相当谨慎。这些数据主要保存在三个地方:用户手机本地、腾讯服务器云端,以及用户主动备份的电脑端。

手机本地存储是最核心的部分。微信采用加密数据库格式保存聊天记录,每个用户的数据库都有独立的密钥保护。这个密钥又与设备硬件信息绑定,意味着即使把数据库文件复制到其他设备,没有原设备的解密密钥也无法读取内容。

记得去年有个朋友误删了重要聊天记录,我们尝试了各种数据恢复软件。最后发现微信的本地数据库采用了类似“碎片化存储”的设计,删除的记录并非立即消失,而是被标记为可覆盖空间。这种机制既保证了数据安全,又为数据恢复留下了可能性。

云端同步则更为复杂。微信服务器只会在特定条件下短暂保存部分聊天记录,比如在设备间同步时。这些数据采用分布式存储,且经过高强度加密。即使技术人员能够访问服务器,没有对应的解密权限也无法获取有效信息。

远程监控技术的工作原理

远程监控技术主要分为主动型和被动型两种路径。

主动型监控需要在目标设备上安装监控软件。这类软件通常伪装成普通应用,安装后获取必要的系统权限。一旦获得权限,它们就能实时捕获微信的界面显示、键盘输入或网络通信数据。这种方式的实施门槛相对较低,但需要物理接触目标设备的机会。

被动型监控则更为隐蔽,主要通过分析网络流量实现。微信通信采用加密传输,但某些监控工具可以截获并解密SSL/TLS加密流量。这需要在同一网络环境下部署中间人攻击,或者获取目标设备的数字证书。

我接触过一些企业安全案例,他们使用合法的员工监控软件。这些软件确实能够记录微信工作账号的通信内容,但都必须提前告知员工并获得同意。未经授权的监控在技术上可能实现,但法律风险极高。

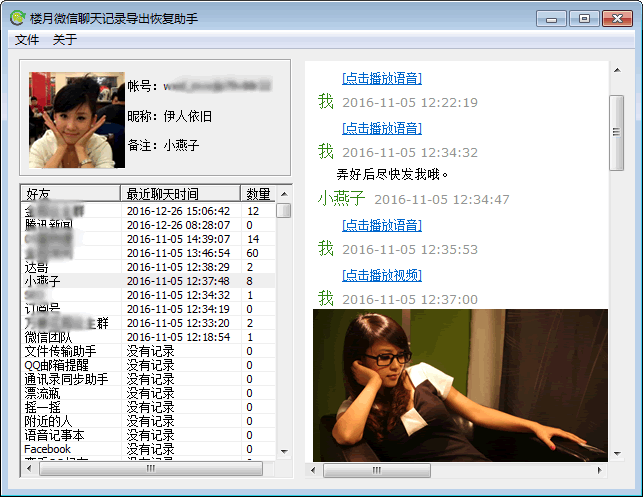

常见监控软件的功能分析

市面上的监控软件功能差异很大。一些基础型软件只能记录屏幕操作或捕获键盘输入,对于微信这种加密应用效果有限。

高级监控软件则采用更复杂的技术路径。有的通过系统漏洞获取root或越狱权限,直接读取微信的数据库文件。有的利用无障碍服务功能,模拟用户操作自动备份聊天记录。还有的专注于网络层面,分析微信通信的数据包模式。

这些软件通常宣称“无需越狱”、“免root使用”,实际上功能都会受到系统权限的限制。真正有效的监控方案往往需要克服多重技术障碍,包括系统权限、应用沙盒、数据加密和网络防护。

从技术角度看,完全远程、无接触的微信监控几乎不可能实现。任何声称能够“不拿手机就监控微信”的服务,要么需要目标设备上的配合操作,要么就是明显的虚假宣传。技术防护与隐私侵犯始终在进行着博弈,而了解这些原理至少能帮助我们做出更明智的判断。

监控他人微信聊天内容这件事,技术上或许存在可能性,但法律上却布满了红线。在考虑是否需要监控之前,我们得先弄清楚什么情况下可以合法进行,什么情况下可能面临法律风险。

合法监控的典型应用场景

企业监控员工工作账号可能是最常见的合法场景。许多公司为员工配备工作手机和微信账号,并在员工手册中明确告知公司有权监控工作通讯。这种监控通常基于企业安全管理需求,防止商业秘密泄露或不当行为发生。

父母监护未成年人子女是另一个被广泛接受的场景。我记得有位单亲妈妈咨询,她担心13岁的女儿在微信上接触不良信息。在这种情况下,父母可以在自己购买的设备上安装监护软件,监控未成年子女的社交活动。关键在于设备所有权和监护关系的明确性。

执法机关依法调查是特殊的合法监控场景。公安机关在立案后,依照法定程序可以向腾讯公司调取特定用户的聊天记录。这种监控需要完整的法律文书支持,普通公民无法采用这种方式。

设备所有者监控自有设备也算合理使用。比如你在公司配发的手机上登录个人微信,公司可能有权监控该设备上的所有活动。这个界限有些模糊,通常取决于公司政策的明确程度和当地法律规定。

隐私权保护的法律规定

我国民法典明确规定隐私权受法律保护。任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私权。微信聊天记录作为私人通讯内容,属于隐私权保护范围。

个人信息保护法设置了更严格的标准。处理个人信息需要取得个人同意,或者符合法律、行政法规规定的其他情形。监控微信聊天记录显然属于处理个人信息,需要满足合法性基础。

刑法中关于侵犯公民个人信息罪的规定值得关注。非法获取、出售或提供公民个人信息,情节严重的可能面临刑事处罚。微信聊天记录包含大量个人信息,未经授权的监控可能触及这条红线。

不同场景下的法律适用存在差异。企业对员工工作账号的监控相对宽松,但必须提前告知。个人之间的监控则严格得多,即使是配偶之间,未经同意的监控也可能构成侵权。

监控行为的法律风险分析

民事侵权风险最为常见。被监控方发现后可以提起民事诉讼,要求停止侵害、赔偿损失。法院通常支持这类诉求,特别是当监控行为明显侵犯隐私权时。

行政责任风险不容忽视。根据网络安全法,非法获取个人信息可能面临警告、罚款等行政处罚。执法部门近年来加强了对这类行为的打击力度。

刑事责任风险最为严重。如果监控行为涉及非法获取大量个人信息,或者用于违法犯罪活动,可能构成刑事犯罪。有个案例印象深刻,某人通过监控获取他人隐私后进行敲诈,最终被判刑。

证据效力风险经常被忽略。通过非法监控获取的证据,在诉讼中可能不被法院采纳。即使内容真实,取证方式的违法性也会影响证据的证明力。

在实际操作中,获得对方明确同意是最安全的做法。书面同意文件能够有效降低法律风险。如果无法获得同意,那么就需要仔细评估监控的必要性和合法性基础。

监控他人微信聊天记录就像走在法律钢丝上,技术上的可能性不等于法律上的可行性。在采取任何行动前,咨询专业律师的意见总是明智的选择。

当你想要了解某人的微信聊天内容时,直接监控可能不是最佳选择。实际上,有很多更温和、更合法的方式可以达到相似的目的,同时还能维护彼此的关系和信任。

建立信任沟通的替代方法

开诚布公的对话往往比暗中监控更有效。找个合适的时机,平静地表达你的关切。比如你可以说“我注意到你最近经常在微信上聊天到很晚,是有什么事情想聊聊吗?”这种方式既表达了关心,又尊重了对方的隐私空间。

我认识一对夫妻,妻子怀疑丈夫有外遇,差点要在丈夫手机安装监控软件。后来她选择直接沟通,才发现丈夫是在微信上帮朋友处理紧急工作问题。那次坦诚对话反而加深了他们的信任。

共同使用家庭设备是个折中方案。如果担心孩子接触不良信息,可以把家庭平板或电脑放在公共区域使用。这样既能适当监督,又给孩子保留了合理的隐私空间。记得我侄女上初中时,家里就把电脑放在客厅,既方便她做作业,也让家长能自然了解她的网络活动。

约定使用规则也很实用。家庭成员可以共同商定设备使用时间、内容限制等规则。这种参与式管理比单方面监控更容易被接受,特别是对青春期的孩子来说。

技术防护与隐私保护措施

开启微信的安全功能是最基本的防护。微信自带的“锁屏密码”、“指纹解锁”、“面容ID”等功能能有效防止他人随意查看你的聊天记录。建议每个人都启用这些功能,就像给数字生活上了一把锁。

定期检查登录设备是个好习惯。在微信的“我-设置-账号与安全-登录设备管理”中,可以查看当前所有登录设备,发现陌生设备立即退出。这个简单操作只需要几秒钟,却能大大提升账号安全性。

使用加密通讯工具作为补充。如果涉及敏感话题,可以考虑使用Signal、Telegram等端到端加密的通讯应用。这些应用的聊天内容只有通讯双方能解密查看,服务器不留存可读记录。

备份重要聊天记录到个人设备。微信支持将聊天记录备份到电脑,这样既保留了重要信息,又避免了他人通过监控软件获取完整对话历史。备份时记得选择安全可靠的存储设备。

专业咨询与法律援助途径

家庭咨询师能帮助改善沟通。当信任出现危机时,专业咨询师可以提供中立的沟通指导。他们擅长帮助家庭成员建立健康的交流模式,这比监控更能从根本上解决问题。

法律咨询明确权利边界。如果你确实面临需要监控的特殊情况,比如怀疑配偶转移共同财产,最好先咨询律师。律师能告诉你哪些证据收集方式在法律上是可接受的,避免采取违法手段。

向平台方举报违规内容。如果发现他人在微信上传播违法信息或进行骚扰,可以直接通过微信的投诉举报功能向平台反映。微信安全团队会依法处理这类情况,这比个人采取监控手段更合法有效。

寻求公安机关帮助。在涉及人身安全或严重违法的情况下,正确的做法是向公安机关报案。执法部门有法定权限和专业技术进行调查,个人不应擅自采取可能违法的监控行为。

有时候我们太专注于“能不能”做到某件事,而忽略了“该不该”这样做。在数字时代,保护隐私和建立信任同样重要。选择尊重他人隐私的解决方案,往往能带来更持久和健康的关系。