找人找不到怎么知道他的位置?5种合法定位方法帮你快速找到失联亲友

那个瞬间你一定经历过——手机通讯录翻了好几遍,微信对话框开了又关,就是找不到想联系的那个人。找人这件事,从古至今都是人类社会的永恒课题。我有个朋友去年突然联系不上大学室友,急得把十年前的同学录都翻了出来。

传统寻人方法回顾

在智能手机还没普及的年代,人们找人主要靠最原始的人际网络。问共同朋友、联系对方家人、去常去的地点蹲守,这些方法现在听起来有点老套,但确实有效。

记得小时候邻居家孩子走丢,整个社区的人自发组成搜索队,挨家挨户敲门询问。这种依靠社会关系的寻人方式,至今在偏远地区仍然发挥着作用。报纸上的寻人启事、电台广播,都是那个时代的定位工具。

人际关系网就像一张隐形的定位系统。通过六度分隔理论,你与世界上任何一个人的距离,其实只隔着五个中间人。这个理论在寻人时特别实用——从最亲近的联系人开始,一层层向外扩展,往往能找到线索。

现代科技定位技术介绍

科技彻底改变了我们寻找他人的方式。GPS卫星定位、基站三角定位、WiFi定位,这些技术让“失联”变得越来越难。

GPS定位精度最高能达到米级,特别是在户外开阔地带。城市环境中,基站定位可以大致确定目标在哪个区域。而WiFi定位则能精确到具体的建筑物。这三种技术经常混合使用,互相补充。

智能手机普及后,每个人的行踪都变成了可追踪的数据轨迹。从早上出门的共享单车记录,到中午外卖的送达地址,再到晚上打车的终点位置,数字足迹无处不在。

手机定位技术的应用场景

手机定位不只是为了“监视”他人,更多时候是在保护我们关心的人。

父母想知道孩子放学是否安全到家,这个需求再正常不过。公司需要掌握外勤员工的工作轨迹,提高管理效率。朋友约在陌生地方见面,实时共享位置能省去很多沟通成本。

我去年在登山时迷路,就是靠手机定位被救援队找到的。那种在绝望中看到希望的感觉,让我深刻理解到定位技术的价值。它不只是冷冰冰的技术,更是连接人与人的温暖纽带。

紧急情况下,定位技术能救命。走失的老人、被困的驴友、遭遇意外的行人,精准的位置信息往往意味着生与死的差别。

科技赋予我们寻找他人的能力,但如何使用这种能力,考验的是每个人的智慧与良知。

那个焦急的时刻——明知道对方带着手机,却始终联系不上。手机屏幕暗了又亮,刷新无数次聊天界面,位置信息依然空白。现代人最无助的瞬间,莫过于此。

通过通讯工具获取位置信息

微信的实时位置共享功能可能是最直接的解决方案。打开对话框,点击右下角加号,选择“位置”,然后发送“共享实时位置”。对方接受后,你就能在地图上看到两个头像在移动。

这个功能特别适合约在陌生地点见面。上周我和朋友在大型商场碰面,就是靠这个功能在三分钟内找到彼此。地图上两个小点慢慢靠近的感觉,比任何文字描述都来得直观。

如果对方不方便实时共享,可以请求发送静态位置。点击“发送位置”,选择准确的地点后发送。这种方式适合告知固定场所,比如餐厅入口或停车场位置。

QQ的位置共享藏在“+”号的“位置”选项中。与微信类似,支持实时共享和静态位置发送。钉钉的工作定位功能更专业些,适合团队外出时互相掌握行踪。

利用手机内置定位功能

每部智能手机都自带“查找设备”功能,只是很多人从未认真研究过。

苹果用户需要提前在iCloud设置中开启“查找我的iPhone”。登录iCloud.com或者使用另一台苹果设备的“查找”应用,就能看到设备位置。这个功能在手机丢失时尤其有用,我亲自体验过它的价值——去年手机落在出租车上,靠这个功能追了三条街才找回。

安卓手机的“查找我的设备”需要登录Google账户启用。在电脑或其他手机访问android.com/find,同样能定位到设备位置。有意思的是,这个功能还能让手机响铃——即使调成静音模式。

家人共享功能值得好好利用。在iPhone上设置家人共享后,可以互相查看位置。安卓系统也有类似的家庭安全应用。给父母的手机设置好这个功能,能省去很多不必要的担心。

第三方定位软件的使用方法

市场上有专门为家人设计的定位应用,比如Life360。安装后创建家庭圈,成员的位置会显示在私人地图上。设置安全区域后,家人进出该区域时会自动收到通知。

这类应用通常提供行车报告、驾驶检测等附加功能。对于关心父母开车安全的中年人来说,确实能带来不少安心时刻。

企业级定位软件如FlexiSPY功能更强大,但使用前必须获得对方同意。记得有次帮朋友寻找走失的患有阿尔茨海默症的父亲,就是在征得家人同意后使用了专业定位工具。

选择第三方软件时要注意用户评价和隐私政策。免费版本往往有功能限制,付费版本则提供更精确的定位和更长的历史轨迹记录。

紧急情况下的快速定位技巧

紧急时刻,每一秒都格外珍贵。直接拨打对方电话,即使不说话,也能通过背景音判断大致位置。听到地铁报站声、商场广播或施工噪音,都是重要线索。

查看社交媒体的最新动态。很多人会无意中在朋友圈、微博暴露位置信息。一张照片、一条打卡记录,都可能成为寻人的关键。

联系最后见到对方的人。询问见面地点、对方当时的行程计划、穿着打扮等细节。这些信息能与定位数据相互印证,提高寻找效率。

如果真的遇到危急情况,及时报警是最正确的选择。警方有专业的技术手段和合法的权限,能调动更多资源参与寻找。去年本地有个孩子走失,警方通过基站定位在两小时内就找到了人。

手机定位就像现代社会的寻人罗盘,但使用时需要把握好分寸。技术本身没有对错,关键在于使用者的初衷和方法。

手机屏幕上那个闪烁的光标确实诱人——轻轻一点就能知道某人的确切位置。这种能力让人既安心又不安。我记得有次帮朋友找她夜不归宿的 teenager,明明能通过家庭定位看到孩子就在朋友家,却犹豫着该不该戳破这个善意的谎言。

定位他人位置的法律规定

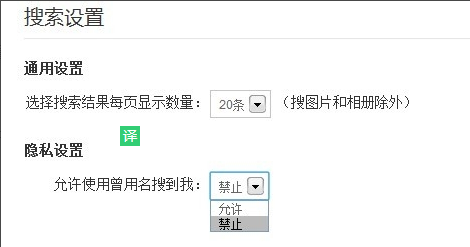

在中国,未经同意定位他人位置可能触犯《个人信息保护法》。这部2021年正式实施的法律明确规定,处理他人个人信息需要取得单独同意。也就是说,哪怕你是出于关心想查看伴侣的位置,也需要先获得对方的明确许可。

《刑法》中关于侵犯公民个人信息罪的条款同样适用。去年有个案例,某男子在女友手机偷偷安装定位软件,最终被判处拘役三个月。法官在判决书中特别强调,亲密关系不能成为侵犯隐私的理由。

执法部门在寻人时也需遵守严格程序。警方需要通过正规手续获取运营商的位置数据,即使是寻找走失老人或儿童。普通公民更不应该尝试通过非法手段获取基站数据或通话记录——那些声称能提供此类服务的广告,基本都是骗局或违法行为。

个人隐私保护的重要性

位置信息属于敏感个人信息。它不仅能揭示某人在哪里,还能推断出这个人的生活习惯、社交圈子甚至健康状况。想象一下,如果有人持续记录你的行动轨迹,就能分析出你常去的医院类型、经常拜访的朋友住处、孩子的学校位置。

这种信息一旦泄露,后果可能很严重。我认识的一位独居女性就曾因为外卖APP的地址记录被前男友掌握,遭遇了持续骚扰。后来她花了很多时间才把这些数字痕迹清理干净。

智能手机就像个忠实的记录员,默默记下每个常去地点。苹果和安卓系统都提供了位置服务管理功能,建议定期检查哪些应用在获取你的位置数据。有些应用其实根本不需要持续定位,比如美颜相机或计算器软件。

合法寻人的界限与注意事项

获得对方同意是最稳妥的方式。在安装任何定位软件前,坦诚地沟通你的担忧。比如对年迈的父母,可以解释这是为了在他们突发疾病时能及时救助;对孩子,可以约定只在特定情况下使用定位功能。

紧急情况下的例外规则也需要了解。当有人身安全危险时,警方可以依法快速获取位置信息。普通人在真正危急时应该直接报警,而不是自己尝试各种边缘手段。

企业监控员工位置必须事先告知。很多快递、外送公司会给员工配备定位设备,这是合法的,因为属于经营管理需要。但如果偷偷在员工个人手机安装追踪软件,就可能构成侵权。

如何平衡寻人需求与隐私保护

透明度是最好的平衡器。家人之间可以约定定位使用的规则——什么情况下可以查看、查看前是否需要再次确认。这种约定本身就能建立信任,反而减少了实际查看位置的需求。

技术手段也能帮助实现平衡。比如一些家庭定位应用允许设置“紧急联系人”,只有这些人在特定条件下才能获取位置。或者像苹果的“查找”网络,在设备丢失时才能激活精确定位。

我越来越觉得,定位技术就像一把精细的手术刀。在医生手中能救人生命,在普通人手里却可能造成伤害。使用时永远记得问自己:这个行为如果反过来发生在我身上,我会感到舒服吗?

有时候,不知道反而是一种尊重。去年我母亲独自去旅行,明明能通过共享位置看到她的每一步行程,我却选择了关闭这个功能。相信她的判断力,或许比随时掌握她的行踪更能表达爱意。