黑客雇佣平台QQ揭秘:识别诈骗陷阱,守护账号安全,避免法律风险

你可能在某个深夜刷着手机,突然看到一条广告:“专业黑客服务,帮你解决各种技术难题”。好奇心驱使你点进去,发现对方只通过QQ联系。这种场景并不罕见,黑客雇佣平台正在以更隐蔽的方式渗透进我们的数字生活。

1.1 什么是黑客雇佣平台QQ

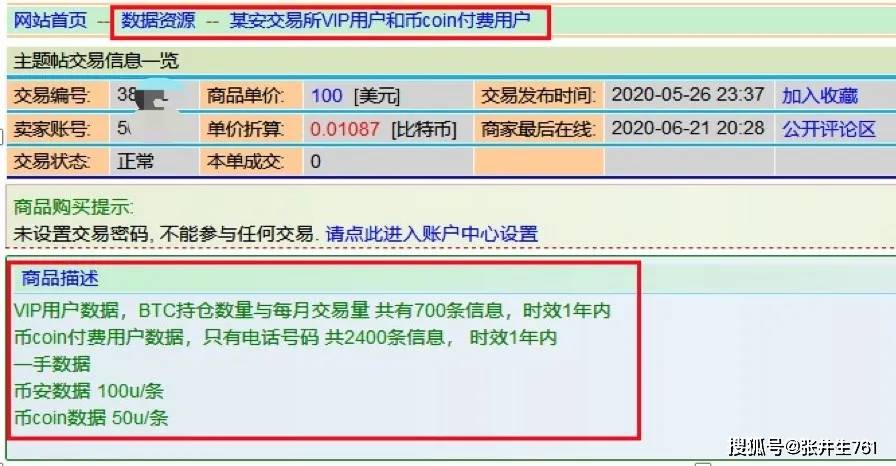

简单来说,黑客雇佣平台QQ就是通过QQ作为主要沟通渠道,提供非法黑客服务的网络黑市。这些平台通常伪装成“技术咨询”、“网络安全服务”等合法外衣,实际上从事着入侵系统、盗取数据、破解密码等违法活动。

我记得去年有个朋友差点上当。他在网上找数据恢复服务,对方要求加QQ详谈。聊了几句就发现不对劲——对方声称能“破解”他忘记密码的硬盘,收费却异常低廉。这种看似便利的服务背后,往往隐藏着更危险的陷阱。

这些平台运作模式相当隐蔽。他们不会明目张胆地打广告,而是通过技术论坛、社交媒体的评论区悄悄散布联系方式。有些甚至会建立专门的QQ群,在群文件里放置“服务价目表”,从简单的账号破解到复杂的系统入侵,明码标价。

1.2 常见的诈骗手段与案例

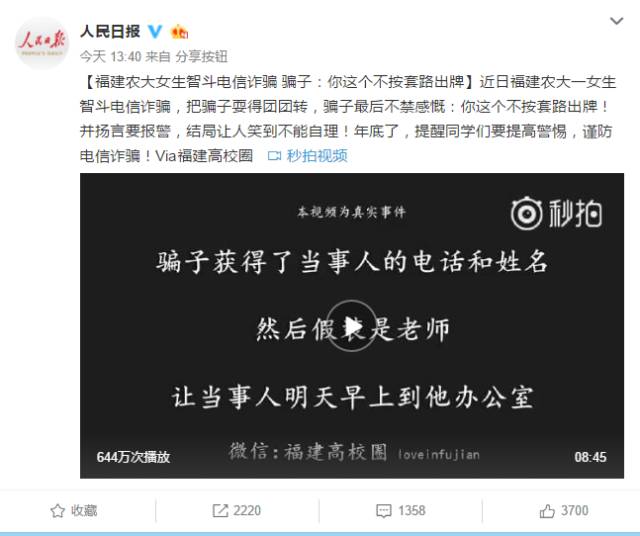

这些平台最擅长利用人们的焦虑心理。比如最近有个真实案例:某大学生因担心期末考试不及格,通过QQ联系“黑客”修改成绩。结果不仅成绩没改成,反而被骗走数千元,个人信息也被对方掌握用于后续勒索。

双重诈骗是他们常用的伎俩。先以低价吸引你支付首款,声称完成任务后再付尾款。但等你付完第一笔钱,他们要么消失得无影无踪,要么以“操作复杂需要加价”为由继续索要钱财。

更可怕的是数据反噬。有用户雇佣黑客恢复被删除的聊天记录,结果对方在完成任务后,用恢复的数据反过来进行敲诈。这就好比请小偷帮你找丢失的钱包,最后他不仅拿走了你的钱包,还掌握了你的家庭住址。

1.3 使用此类平台的法律风险

很多人存在误解,认为只是“购买服务”就不算违法。实际上在我国刑法中,雇佣黑客与实施黑客行为同样构成犯罪。哪怕你只是试图联系这些服务,都可能面临行政处罚甚至刑事责任。

去年某地法院就审理过这样一个案子:某公司职员因与上司矛盾,通过QQ雇佣黑客删除公司重要数据。最终不仅黑客被捕,这名职员也因破坏计算机信息系统罪被判刑。法律的天网从来不会只罩住一方。

除了刑事责任,民事赔偿同样不容小觑。如果因你雇佣黑客导致第三方数据泄露或系统瘫痪,受害者完全可以向你追索赔偿。这种连锁反应往往比直接的法律惩罚更让人措手不及。

说到底,这些平台就像数字世界的毒品交易——看似能快速解决问题,实则后患无穷。下次当你在QQ上遇到这类“神奇服务”时,不妨先问问自己:这点便利,值得用自由和清白去交换吗?

上周我收到一条QQ好友申请,对方自称是“网络安全工程师”,能帮我检测账号漏洞。点开资料一看,账号等级很低,空间却充斥着各种技术术语的说说。这种矛盾让我立即警觉起来——真正专业人士很少这样招摇过市。

2.1 识别可疑账号的特征

这些诈骗账号往往带着明显破绽。新注册的号码搭配夸张的自我介绍最为常见。“十年黑客经验”却用着新申请的QQ号,就像声称米其林大厨在路边摊掌勺一样违和。

头像选择很有讲究。他们偏爱黑色系背景搭配面具或代码图案,刻意营造神秘感。正常技术人员的头像反而更随意,可能是宠物照片或风景照。这种刻意为之的形象包装值得警惕。

个性签名区是破绽集中地。频繁出现“专业破解”、“入侵检测”、“数据恢复”等敏感词汇,联系方式却只留QQ。正规安全公司绝不会如此草率。我记得有次帮朋友分析一个可疑账号,发现对方连基本的计算机术语都拼写错误。

动态更新也存在明显异常。要么长期空白,要么集中发布大量“成功案例”。这些案例通常描述模糊,用“某公司”、“某高校”代替具体名称。真实技术人员的朋友圈更多是技术分享和生活日常的混合体。

2.2 保护个人账号安全的方法

启用QQ设备锁是个好习惯。新设备登录需要验证,能有效防止账号被盗。有次我在地铁里用陌生电脑登录QQ,就因为开启这个功能避免了潜在风险。

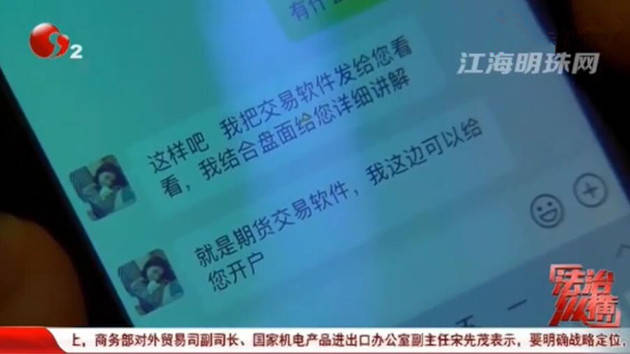

谨慎处理陌生文件。这些平台常以“工具展示”为名发送压缩包,里面可能藏着木马程序。遇到可执行文件更要警惕,真正的技术人员更倾向使用云端演示。

支付环节要特别留意。正规服务会有完善的企业账户和发票系统,而诈骗者永远只接受数字货币或私下转账。他们最常用的说辞是“行业规矩”或“避税需要”,这些都是典型的托词。

聊天内容也要注意保护隐私。避免在QQ对话中透露身份证号、银行卡号等敏感信息。有个朋友曾因在聊天时发送身份证照片,导致后续被恶意注册多个平台账号。

2.3 遇到诈骗时的应对措施

立即停止对话并保存证据是最关键的一步。聊天记录、转账截图都要完整保留。去年协助处理的一个案例中,正是完整的聊天记录帮助警方快速锁定嫌疑人。

通过腾讯110平台举报立竿见影。这个官方渠道处理效率很高,通常24小时内就会有反馈。举报时记得附上对方QQ号和完整证据链,描述要简明扼要。

如果已经转账要立即联系银行。现在很多银行都提供延时到账撤销服务,抓住这个时间窗口很关键。同时要警惕对方以“退款”为名索要验证码,这是典型的二次诈骗。

通知共同好友也很重要。诈骗者得手后往往会继续骚扰你的好友列表。及时提醒能避免更多人上当。有次我提醒一个群组成员后,发现对方已经用同样话术联系了群里五个人。

最后记得加强自身账号防护。修改密码、检查授权列表、开启登录提醒,这些看似基础的步骤往往最有效。毕竟在数字世界,预防永远比补救来得轻松。

去年我的QQ突然在异地登录,虽然没造成损失,但那种不安感让我重新审视了账号安全。其实很多风险都源于日常习惯的疏忽,就像出门忘记锁门那样简单却致命。

3.1 QQ账号安全设置建议

密码设置要像搭配服装那样讲究层次感。数字、字母、符号的混合使用是最基本的要求。避免使用生日或连续数字这类容易被猜到的组合,我习惯每半年更换一次密码,就像定期给门锁换芯。

双重验证是必不可少的防护层。开启后每次新设备登录都需要手机验证,这个设置帮我拦住了三次可疑登录尝试。记得检查登录设备管理,定期清理不认识的设备,就像定期整理衣柜那样自然。

安全中心里的登录保护功能经常被忽略。开启后能实时接收登录提醒,有次深夜收到提醒立即冻结账号,成功避免了一次盗号风险。这些设置就像家里的监控摄像头,平时不显眼,关键时刻能派上大用场。

隐私设置需要精细调整。建议将空间访问权限设为“仅好友”,个人资料显示范围也适当收紧。有个朋友因为公开了邮箱和手机号,收到了大量垃圾邮件。网络世界保持适度神秘感确实是种智慧。

3.2 日常使用中的注意事项

添加好友时多花几秒钟验证身份。遇到自称“熟人”的新账号,最好通过其他渠道确认。上周有个冒充我同事的账号申请好友,幸亏我先发了条微信确认。

群聊环境要格外谨慎。那些突然弹出的“福利群”、“技术交流群”往往暗藏风险。我一般会先观察几天群内对话质量,再决定是否留下。过于活跃的群成员配上商业推广内容,这种组合通常不太对劲。

文件传输需要建立安全习惯。可执行文件(.exe)和脚本文件(.bat)应该直接拒绝接收。即使是文档文件,也建议先通过杀毒软件扫描。记得有次接收了看似普通的Word文档,结果触发了宏病毒。

链接点击前的犹豫是种美德。短链接和带参数的长链接都需要警惕,最好先用安全插件检测。那些承诺“点击就送”的链接,往往代价比收益大得多。手机端特别要注意,触屏操作更容易误点。

3.3 发现可疑行为的处理流程

异常登录提醒出现时要立即行动。我手机里常备着腾讯客服的快捷方式,就像存着急救电话那样必要。立即修改密码并检查账号授权,这个流程已经形成肌肉记忆。

遭遇诈骗时要保持冷静取证。完整截图聊天记录,保存转账凭证。有个朋友就是靠完整的截图证据,成功追回了被骗款项。时间戳和对方账号信息要特别清晰,这些细节在法律程序中很关键。

举报渠道要选择官方途径。腾讯110平台的处理效率值得信赖,我上次举报某个色情账号,两小时后就收到了处理反馈。描述问题时注意突出重点,证据材料要齐全但不要重复。

事后防护要形成闭环。通知共同好友,检查账号关联应用,这些步骤就像火灾后的隐患排查。有次我提醒好友注意某个诈骗账号,后来发现对方已经用同样手法骗了另外三个人。

最后记得定期做安全体检。QQ安全中心提供的检测功能很实用,我每月都会做一次全面检查。这种习惯就像定期体检,能及时发现潜在问题。毕竟在数字世界,预防永远比补救来得省心。