黑客帮忙追款联系方式转钱给自己?警惕二次诈骗陷阱,正规途径安全追回被骗资金

钱转出去的那一刻,心跳突然漏了一拍。屏幕上的交易成功提示变得格外刺眼,你意识到自己可能被骗了。这种感受就像突然坠入冰窟,从指尖开始发麻,逐渐蔓延到全身。

被骗资金追回的迫切需求

那张银行卡里存着三个月的工资,或者是给孩子准备的教育基金,又或者是好不容易攒下的首付款。对大多数人来说,这笔钱意味着生活的保障和未来的希望。

我记得有位朋友在深夜给我发消息,说她在网购时被冒充客服的骗子骗走了两万块。那是她准备给母亲做手术的费用。“我现在整夜睡不着,一闭眼就想着怎么把这笔钱追回来,”她说,“哪怕只能追回一部分也好。”

这种迫切感会让人变得异常脆弱。每一分钟都在计算损失,每一秒钟都在寻找可能的挽回方式。受害者会不停地刷新银行App,期待那笔转出的款项能奇迹般地退回账户。

传统法律途径的局限性

报警后,警察会认真记录案情,收集证据。但破案需要时间,而时间恰恰是受害者最等不起的东西。电信网络诈骗案件往往涉及多个层级、跨地域作案,追踪资金流向就像在迷宫里寻找出口。

银行方面也有自己的流程。虽然现在有紧急止付机制,但黄金时间通常只有转账后的几个小时。一旦错过这个窗口,资金很可能已经被转移分散到多个账户。

司法程序的时间跨度可能长达数月甚至更久。在这期间,受害者的生活可能因为这笔损失陷入困境。这种现实让许多人在绝望中开始寻找更快速的解决方案。

受害者寻求非常规手段的心理动因

当正规渠道显得缓慢而充满不确定性时,人的心理会发生微妙变化。那种“做点什么总比什么都不做强”的想法开始占据上风。

在网上搜索“被骗怎么追回钱款”时,那些声称能快速追回资金的“黑客”广告就像救命稻草。他们承诺“不成功不收费”、“专业团队操作”、“24小时内见效”,这些字眼对正处于焦虑中的人有着难以抗拒的吸引力。

有个真实案例让我印象深刻:一位退休教师在遭遇投资诈骗后,偶然看到某个“黑客追款”的广告。对方声称可以通过技术手段拦截资金,只需要支付少量“保证金”。这位平时谨慎的老师在极度焦虑下,竟然相信了这个明显不靠谱的承诺。

人在压力下的决策往往会偏离正常轨道。那种想要立即采取行动、尽快摆脱困境的冲动,很容易让人忽略潜在的风险。这种心理状态正是二次诈骗者最擅长利用的弱点。

那些承诺能帮你追回被骗资金的“黑客”,往往只是换了马甲的骗子。他们像秃鹫一样盘旋在网络世界的上空,专门寻找那些刚刚经历诈骗、正处于脆弱状态的受害者。

虚假承诺与二次诈骗陷阱

“专业黑客团队”、“100%追回成功率”、“先追回后付款”——这些诱人的承诺背后,藏着一个精心设计的陷阱。他们深谙受害者的心理,知道你在经历第一次诈骗后最渴望听到什么。

我曾接触过一个案例,受害者王先生在遭遇投资诈骗后,通过搜索引擎找到一家声称能追回资金的“黑客公司”。对方发来了精美的公司资质证明,还有“成功案例”截图。但在支付了3000元“技术服务费”后,那个看似专业的客服就再也联系不上了。

这些二次诈骗者使用的套路出奇地相似。他们会要求受害者先支付一笔“保证金”或“技术服务费”,承诺追回资金后会全额退还。有时候,他们甚至会伪造银行转账记录,声称已经追回部分资金,要求支付更多费用才能拿到全部款项。

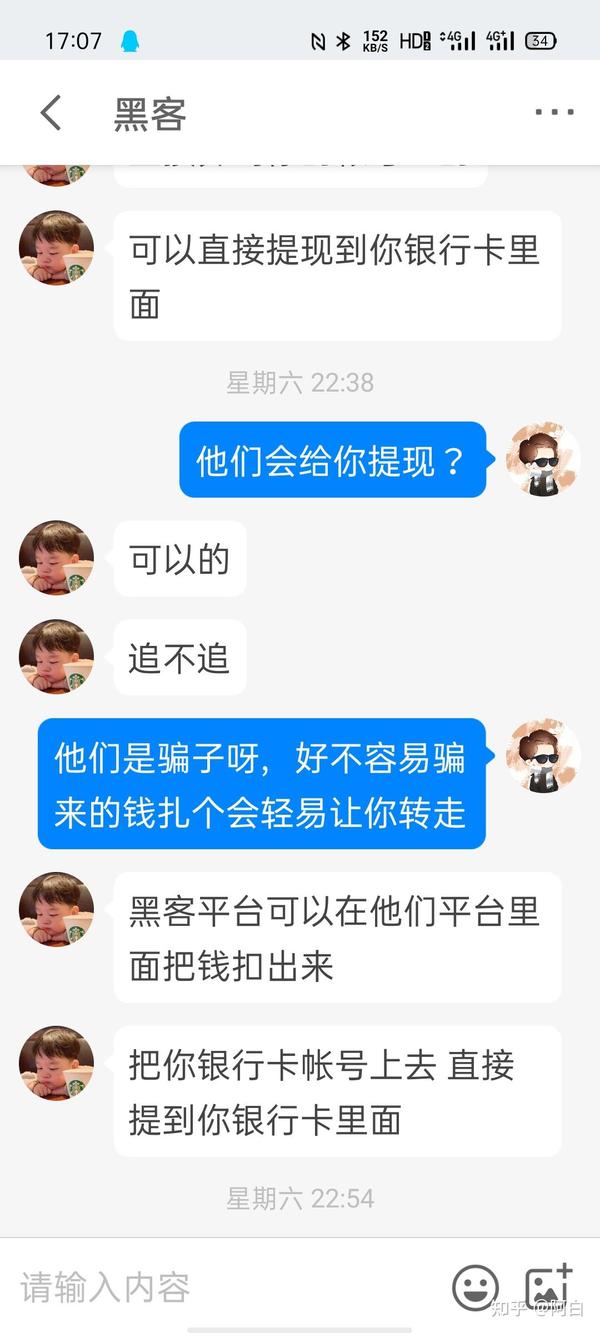

黑客追款联系方式的运作模式

这些所谓的“黑客追款服务”通常通过特定渠道传播。他们活跃在贴吧、论坛、社交媒体评论区,甚至会在受害者发布的求助帖下主动留言。联系方式往往是QQ或微信,因为这些平台便于隐藏真实身份。

他们的运作模式相当系统化。首先会有“客服”接待,了解案情细节。接着“技术部门”会出场,用一堆专业术语包装他们的“黑客技术”。最后,“财务人员”会要求支付各种名目的费用。

有意思的是,这些“黑客”从来不会露面。他们可能会提供所谓的办公室地址,但通常是虚假的。视频通话要求总是被各种理由拒绝。所有的交流都停留在文字层面,这样既方便伪装,也便于随时消失。

真实案例分析:从追款到再次被骗

李女士的遭遇特别令人痛心。她在网购平台被假客服骗走5000元后,偶然在某个维权群里看到有人推荐“专业追款黑客”。对方声称可以通过IP追踪定位骗子,并拦截资金流动。

“当时我就像抓住了救命稻草,”李女士后来回忆说,“虽然心里也有疑虑,但那种迫切想要追回损失的心情压倒了一切。”

在支付了800元“定位费”后,对方发来一张地图定位截图,显示骗子在境外。接着又要求支付2000元“技术操作费”,声称需要特殊设备接入银行系统。当李女士表示怀疑时,对方甚至主动提出可以“垫付”部分费用。

这种看似“贴心”的举动彻底打消了她的顾虑。结果可想而知,在转账2000元后,对方就彻底消失了。原本只是想追回5000元损失,最后却额外搭进去了2800元。

这些二次诈骗者最可恶的地方在于,他们专门挑选刚刚受过伤害的人下手。利用受害者的焦虑和 desperation,把原本就艰难的处境推向更深的深渊。

那个推荐“黑客”的群友,后来被发现是诈骗团伙的托儿。整个维权群都是精心布置的骗局,专门用来钓鱼。这种层层设计的骗局,让即使平时很谨慎的人也难以识破。

当你考虑联系那些声称能帮你追回资金的“黑客”时,可能没意识到自己正在触碰法律的红线。这些看似“救命稻草”的服务,实际上是把受害者从诈骗的火坑推向违法犯罪的深渊。

黑客追款服务的法律定性

从法律角度看,所谓的“黑客追款服务”本质上属于非法经营活动。我国《刑法》明确规定,未经许可从事网络安全服务、数据恢复等业务均属违法。更严重的是,如果涉及入侵计算机系统、盗取数据等行为,可能构成非法获取计算机信息系统数据罪。

我认识的一位律师朋友处理过类似案件。他告诉我,这些“黑客服务”提供者往往同时触犯多项法律。比如,他们声称能“黑入”对方账户追回资金,这种行为本身就涉嫌破坏计算机信息系统罪,最高可判处五年以上有期徒刑。

有意思的是,很多受害者认为自己是“被动参与”,不会承担法律责任。但实际情况是,明知对方使用非法手段仍支付费用委托其操作,可能被认定为共同违法。法律不会因为你是受害者就网开一面。

参与非法追款的法律后果

委托“黑客”追款的后果可能比你想象的更严重。除了可能面临行政处罚,情节严重的还可能构成刑事犯罪。即使最终没有追究你的刑事责任,在案件调查过程中作为相关人员接受调查,也足以对生活造成巨大影响。

记得去年有个案例,张先生为了追回被诈骗的2万元,找到所谓的“黑客团队”。在支付费用后,对方确实帮他“追回”了资金——通过非法入侵诈骗分子的支付账户。结果不仅追回的钱款被依法没收,张先生本人也因涉嫌共同犯罪被立案调查。

那些承诺“绝对安全”的黑客服务,往往最不安全。他们使用的技术手段多数游走在法律边缘,甚至明显违法。一旦事发,委托者很难完全撇清关系。毕竟,你支付费用雇佣对方实施违法行为这个事实是无法否认的。

个人信息安全的潜在威胁

当你联系这些“黑客”时,通常需要提供详细的个人信息和案件细节。这相当于把自已的全部隐私交给了完全陌生的人。他们不仅可能利用这些信息进行二次诈骗,还可能转卖你的个人信息牟利。

有个细节很多人没注意到:这些“黑客”通常会要求你提供身份证照片、银行卡信息、手机号码等敏感数据。美其名曰是“用于技术操作”,实际上是在收集可用于其他非法活动的素材。

我曾听说一个案例,受害者在委托“黑客”追款后,不仅没追回损失,反而遭遇了身份盗用。有人用他的信息注册了多个网贷平台,造成了更大的经济损失。这种“前门驱狼,后门进虎”的处境,比单纯的资金损失更令人头疼。

更可怕的是,这些信息可能在地下数据市场被反复交易。你今天提供给一个“黑客”的信息,明天可能被多个诈骗团伙利用。这种连锁反应就像打开了潘多拉魔盒,后续的麻烦会接踵而至。

说实话,每次听到有人考虑找黑客追款,我都想提醒他们:法律风险远大于可能的收益。那些看似“快捷有效”的途径,往往埋着最深的陷阱。保护自己最好的方式,永远是选择合法合规的渠道。

被骗后那种急切想要追回资金的心情,我完全理解。就像抓住救命稻草一样,任何可能的方法都想尝试。但那些声称能“黑入系统”帮你追款的联系方式,往往只是另一个精心设计的陷阱。真正靠谱的途径,其实一直都在你身边。

立即报警与证据保全

发现被骗后的第一时间,很多人会陷入慌乱。这时候最需要的是冷静下来,立即拨打110报警。警方有专门的电信网络诈骗侦查部门,他们处理这类案件的经验比你想象的更丰富。

记得去年我朋友遭遇购物诈骗,她第一时间不是急着找“黑客”,而是把所有聊天记录、转账截图、对方账号信息都完整保存下来。这些证据后来成为破案的关键。警方根据她提供的对方收款账户,成功冻结了部分资金。

证据保全有几个要点:截屏聊天记录要完整,包含时间戳和对方头像;银行转账记录要显示对方户名和账号;如果是通过社交平台联系,记得保存对方个人主页信息。这些细节看似简单,却能为后续追查提供重要线索。

报警时尽量保持冷静,清晰说明被骗经过。接警员会指导你完成后续流程。不要因为觉得“金额不大”就放弃报警,每一起报案都会进入反诈系统,多个小案件串联起来可能挖出大型诈骗团伙。

银行转账的紧急止付机制

如果是通过银行转账被骗,有个很多人不知道的“黄金半小时”机制。在转账后的30分钟内,通过银行客服或柜台申请紧急止付,有很大概率能拦截资金。

各家银行的具体操作略有不同。一般需要提供转账凭证、对方账户信息和报警回执。我接触过的一个成功案例,当事人发现被骗后立即联系银行,同时让家人帮忙报警。在银行工作人员指导下,他们成功在资金转出前冻结了交易。

银行的反诈系统其实相当智能。对于可疑交易,系统会自动预警。如果你能及时联系银行,他们可以启动紧急风控程序。这比找什么“黑客”可靠得多,毕竟银行才是真正掌握资金流向的机构。

值得一提的是,现在很多银行APP都设置了“延时到账”功能。平时不觉得有用,遇到诈骗时就成了救命功能。建议大家都开启这个设置,给自己留出反应时间。

第三方支付平台的申诉流程

通过支付宝、微信支付等平台转账的话,追回流程又有所不同。这些平台都有专门的投诉举报通道,处理效率往往比想象中高。

支付宝的“举报中心”就在设置菜单里,微信支付也有类似的入口。提交申诉时需要详细描述被骗经过,上传相关证据。平台审核通过后,会尝试联系对方账户进行协调。

我印象最深的是一个真实案例:某大学生被假冒客服骗走生活费,通过支付宝申诉后,平台不仅冻结了对方账户,还协助警方定位了嫌疑人。虽然最终没能全额追回,但至少避免了更大损失。

第三方平台的优势在于数据追踪能力。他们能清晰看到资金流向,甚至关联到其他受害者的案件。当你提交申诉时,实际上是在帮助完善整个反诈数据库。

这些正规渠道可能不如“黑客追款”听起来那么神秘刺激,但它们确实有效。更重要的是,你不会因此陷入更大的法律风险。保护资金安全的同时,也在保护自己的清白。

说实话,看到那些被骗后病急乱投医的朋友,我总想告诉他们:正规途径或许慢一些,但每一步都走在阳光下。而那些承诺“快速追回”的黑客联系方式,往往只是通往另一个陷阱的捷径。

钱被骗走后再去追回,就像泼出去的水想收回一样困难。与其事后焦头烂额地寻找“黑客追款联系方式”,不如从一开始就筑牢防线。我见过太多人因为一时疏忽,不仅损失了钱财,还陷入了更深的骗局。

识别网络诈骗的常见手法

诈骗分子每天都在更新剧本,但核心套路万变不离其宗。最近我邻居差点中招的“快递理赔”骗局就很典型——对方准确报出他的订单信息,声称快递丢失要双倍赔偿,最后引导他下载某个“理赔APP”。幸好他儿子及时提醒,才避免了损失。

常见的手法其实有规律可循:冒充公检法要求转账安全账户、假冒客服索要验证码、虚假投资平台高额回报、网络交友引导投资赌博...这些套路之所以屡屡得手,就是利用了人们的恐惧心理或贪婪欲望。

有个简单的方法可以识别大多数诈骗:但凡涉及“转账”、“验证码”、“下载不明APP”这几个关键词,就要立即警惕。正规机构永远不会通过电话或短信索要你的支付密码和验证码。

我记得有次接到自称银行客服的电话,对方能准确说出我的姓名和卡号,但当我反问具体开户行信息时,对方就支支吾吾了。这种细节往往能暴露骗子的破绽。

资金安全防护的基本措施

保护资金就像守护家门,需要多上几道锁。最基本的是设置复杂的支付密码,避免使用生日、连续数字这些容易被猜到的组合。我习惯给不同账户设置不同密码,虽然记起来麻烦,但安全系数大大提高。

银行账户和支付工具的安全设置很多人都会忽略。建议开启所有可用的安全功能:登录提醒、大额转账验证、夜间交易锁定等。这些设置可能在平时觉得繁琐,关键时刻却能拦住不法分子。

说到转账,有个习惯值得推荐:给不熟悉的收款方转账时,先转一小笔金额测试。我认识的一个商家就是这样避免了重大损失——他准备给新供应商转货款时,先转了10元测试,发现对方账户异常立即终止了交易。

定期检查账户流水也很重要。有人半年都不看一次账单,等发现异常交易时为时已晚。现在我养成了每周核对流水的习惯,就像定期检查身体一样,能及早发现问题。

遭遇诈骗后的正确应对步骤

万一真的遭遇诈骗,最重要的是保持冷静。我理解那种天塌下来的感觉,但慌乱中做出的决定往往会让情况更糟。第一步永远是立即停止与骗子的所有联系,防止进一步损失。

接下来要像急救一样分秒必争:通过银行或支付平台尝试冻结账户,同时保存所有证据准备报警。证据包括但不限于聊天记录、转账截图、对方联系方式等。记得去年有个案例,受害者因为保存了完整的聊天记录,警方才能快速锁定嫌疑人。

报警后要积极配合调查,不要因为羞耻感而隐瞒细节。每个受害者提供的信息都是反诈网络的重要拼图。同时要通知亲友,防止骗子利用你的信息进行二次诈骗。

最后,给自己一些心理缓冲的时间。被骗不是你的错,是犯罪分子的恶意设计。重要的是从经历中学习,而不是沉浸在自责中。我见过不少人从此成为反诈志愿者,把自己的教训变成帮助他人的经验。

预防诈骗其实是一场心理博弈。骗子在暗处研究人性弱点,我们在明处需要时刻保持警觉。与其相信那些来路不明的“黑客追款联系方式”,不如相信自己的判断力和正规渠道的力量。毕竟,最坚固的防火墙,始终是我们自己的安全意识。

钱被骗走的那一刻,很多人感觉整个世界都崩塌了。那种被掏空的感觉不仅来自钱包,更来自信任的破碎。我记得有位朋友被骗后整整一周不愿出门,他说不是心疼钱,是觉得自己像个傻子。这种心理创伤,往往比经济损失更难修复。

受害者心理疏导的重要性

被骗后的自责感像潮水一样涌来——“我怎么会这么蠢”、“要是当时多想想就好了”。这些声音在脑海里反复播放,蚕食着最后的自信。实际上,诈骗分子是专业的心理操控者,他们设计的剧本经过千锤百炼,普通人很难完全免疫。

心理疏导不是简单的安慰,而是帮助受害者重新建立对世界的信任。有位心理咨询师告诉我,很多受害者在接受专业辅导前,连手机铃声都会感到恐慌。这种创伤后应激反应需要时间平复,也需要专业引导。

我认识一位退休教师,她被骗走毕生积蓄后一度抑郁。后来在心理援助热线志愿者的陪伴下,她开始把经历写成警示故事分享给社区。她说这个过程像把毒药变成了解药,虽然钱回不来了,但至少帮助了别人避免同样的遭遇。

社会援助资源的获取途径

很多人不知道,遭遇诈骗后除了报警,还有更多支持渠道。各地的反诈中心不仅提供法律咨询,往往还链接着心理援助资源。这些服务通常是免费的,却很少有人主动寻求帮助。

社区网格员其实是个被忽视的宝藏资源。我们小区的网格员就帮助过好几位受骗老人,不仅协助他们报警,还联系了子女共同安抚。这种基层支持网络比想象中更密实,只是需要主动伸手。

线上支持群体也很有力量。有些受害者自发组建了互助群,分享维权经验和心理调适方法。在群里你会发现,原来那么多高学历、高收入的人也会被骗——这在一定程度上减轻了羞耻感。不过要警惕那些混入群里的二次诈骗分子,他们专找脆弱的人下手。

法律援助渠道比想象中多。除了公安机关,消费者协会、银保监会等机构都可能提供帮助。有个案例让我印象深刻:一位大学生通过校园法律援助中心,成功追回了被“培训贷”骗走的钱款。

从经历中学习的正向转化

被骗的经历像一道伤疤,但伤疤也可以成为盔甲最坚硬的部分。我见过最动人的转变是一位家庭主妇,她被骗后开始研究各种骗局,现在成了社区有名的“反诈专家”,邻居们遇到可疑情况都会找她把关。

把痛苦经历转化为保护他人的力量,这种升华特别治愈。有受害者组织起“现身说法”小分队,到各小区讲述自己的受骗经历。他们说每次讲述就像拔掉一根刺,虽然会疼,但伤口愈合得更快。

学习辨别骗局的过程,其实是在重新认识这个世界。有位老人说,经过那次诈骗,他反而更懂得如何与这个数字时代相处了。现在他会用手机银行,但只在自己清醒时操作;他会接陌生电话,但绝不按照对方指示行动。

最重要的转变是学会原谅自己。错误已经发生,但人生还要继续。有位年轻人和我说,他把那次被骗当作交了一笔“社会大学”的学费,虽然昂贵,但让他以后走得更稳。这种心态的调整,比追回损失更有长远价值。

走出诈骗阴影不是要忘记伤痛,而是学会带着伤痛继续前行。那些在搜索引擎里输入“黑客帮忙追款联系方式”的夜晚,那些辗转反侧的自责时刻,最终都会成为你人生故事里特别的一章——不是最光彩的,但可能是让你成长最快的。