在线输入手机号码追踪免费:揭秘真相与安全使用指南

手机号码追踪听起来像是电影里的情节,实际上这类工具确实存在。它们的工作原理比想象中简单得多。大多数免费追踪工具并不具备真正的定位能力,而是通过公开数据库和网络足迹来推测位置信息。

常见免费追踪工具的工作原理分析

这些工具通常依赖三种数据来源。运营商基站数据是最基础的定位方式,通过手机连接的信号塔位置确定大致范围。这个精度可能覆盖整个街区,误差在几百米到几公里不等。

另一种常见方法是IP地址定位。当你在网站上输入手机号码时,系统会尝试关联该号码注册过的网络账户,通过登录IP地址反推位置。这种方法在城市区域相对准确,但遇到VPN或代理服务器就会完全失效。

社交媒体的公开信息也是重要数据源。很多人会在社交平台不经意透露自己的位置,这些碎片信息被工具收集后形成轨迹图。我记得有个朋友在社交媒体发了带定位的餐厅照片,第二天就收到了该区域的广告推送,这种巧合让人不得不思考数据关联的紧密程度。

实际追踪效果与准确性评估

免费版本的追踪效果往往令人失望。它们可能显示某个城市或区域,但具体到街道或建筑就无能为力了。商用级别的精确定位需要运营商授权,这显然不是免费工具能提供的服务。

准确性受多种因素影响。手机型号、网络环境、用户设置都会导致结果偏差。在人口密集的城区,定位可能相对准确;到了郊区或农村,误差范围可能扩大到数公里。

测试过几款热门追踪应用,同一个号码在不同工具中显示的位置可能完全不同。这种不一致恰恰说明它们的数据库和算法存在局限。真正的实时精确定位需要复杂的技术支持和法律许可,免费工具很难突破这些限制。

用户使用场景与需求分析

人们使用这类工具的需求五花八门。父母想了解孩子的位置确保安全,企业主希望掌握外勤员工的行程,还有人出于对伴侣行踪的好奇。这些需求本身无可厚非,但实现方式需要慎重考虑。

实际使用中,免费工具更适合确认手机号码的归属地、运营商等基础信息。想要实时追踪移动轨迹,目前的技术条件还无法在合法范围内满足。与其依赖这些不确定的工具,不如直接与对方沟通或使用家庭共享定位功能。

市场需求催生了各种定位服务,但用户应该保持理性期待。过度依赖这类工具可能带来不必要的焦虑,毕竟技术永远无法完全替代人与人之间的信任。

在数字时代,追踪一个手机号码变得异常简单。几个点击就能获取位置信息的感觉确实令人着迷。这种便利背后藏着不容忽视的法律红线。我认识一位从事数据合规的朋友,他说现在最常见的案件就是普通人无意中触犯了隐私法规。

隐私保护法律法规解读

《个人信息保护法》将手机号码明确定位为敏感个人信息。任何收集、使用行为都需要取得单独同意。免费追踪工具往往通过用户协议中的模糊条款获取授权,这种“一揽子同意”在法律实践中存在争议。

欧盟的GDPR和加州的CCPA对位置数据有更严格规定。这些法规将实时位置信息列为特殊类型数据,原则上禁止处理。虽然这些是境外法律,但跨国服务的用户可能意外受到管辖。

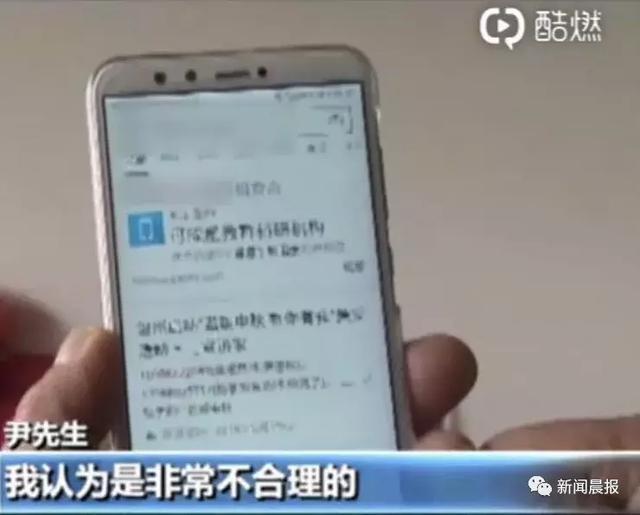

去年有个典型案例,某公司员工使用免费追踪工具监控同事行程,最终被认定侵犯隐私权。法院判决强调,即使是通过公开渠道获取的位置信息,用于未授权的追踪仍然违法。这个案例给所有潜在使用者敲响了警钟。

合法使用与非法追踪的界限

获得明确同意是合法追踪的唯一基础。父母追踪未成年子女通常被视为合理使用,但子女成年后就需要重新获得许可。企业追踪公司配发的手机可以写入规章制度,但必须明确告知员工。

未经同意的追踪可能涉及多重违法。治安管理处罚法规定偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的行为可处拘留和罚款。如果追踪行为伴随骚扰、威胁,还可能构成刑事犯罪。

界限其实很清晰——关系性质不能替代法律授权。配偶之间的追踪同样需要明确同意。许多感情纠纷都源于一方发现被秘密追踪,这种信任破裂往往难以修复。法律保护每个人的数字边界,无论关系亲疏。

安全使用建议与风险防范措施

选择工具时仔细阅读隐私政策。那些要求过多权限或数据共享条款的应用值得警惕。正规工具会明确说明数据用途和保留期限,不会要求永久性授权。

定期检查手机权限设置是个好习惯。很多应用在更新后会悄悄增加新的权限要求。关闭不必要的定位服务能有效降低数据泄露风险。智能手机通常提供一次性位置共享功能,这比持续追踪更安全。

如果你怀疑自己被追踪,有几个应对措施。联系运营商查询可疑服务,更换SIM卡可以阻断大多数追踪。在极端情况下,执法部门能够协助检测和移除恶意软件。

数字世界的便利不应该以牺牲隐私为代价。在按下“追踪”按钮前,不妨问问自己:这个行为是否经得起道德和法律的双重检验?