教你输入手机号免费查位置:揭秘定位技术真相与安全使用方法

手机轻轻震动,屏幕上跳出“您已到达目的地”的提示。这个看似简单的功能背后,藏着怎样的技术魔法?那些声称“输入手机号就能免费查位置”的广告,究竟几分真实几分噱头?

真实案例:手机定位如何改变生活

去年冬天,朋友的母亲独自外出散步时迷路。家人急得团团转,最后通过手机自带的定位功能,在离家三公里外的公园长椅上找到了她。那个飘着细雪的傍晚,定位技术不再只是冷冰冰的坐标数字,而是连接亲情的温暖纽带。

这类故事每天都在上演。快递员依靠定位准确投递包裹,外卖小哥根据实时位置规划最优路线,家长通过儿童手表确认孩子安全到家。定位技术早已融入日常生活的毛细血管,静默却不可或缺。

常见误解:输入手机号就能定位的真相

网络上层出不穷的广告让人心动——“输入手机号,立即获取对方实时位置”。这种承诺听起来很美好,实际操作却充满陷阱。

真相是,仅凭手机号码无法直接获取他人精确位置。那些声称能实现此功能的应用,要么需要对方主动授权共享位置,要么就是彻头彻尾的骗局。我见过有人为了追踪伴侣行踪,下载了某个所谓“定位神器”,结果不仅没找到想找的人,自己的支付密码反而被盗了。

位置信息属于敏感个人信息。正规的定位服务都需要双方知情同意,这是法律底线,也是道德红线。

本章重点:了解定位技术的基本原理

揭开定位技术的神秘面纱,其实它主要依赖三种基础方案:

GPS接收卫星信号确定位置,精度可达米级。基站定位通过手机与信号塔的距离计算大致范围,在城市区域效果较好。WiFi定位则利用无线网络信号强度,特别适合室内环境。

这些技术单独或协同工作,构成了现代定位服务的基石。理解它们如何运作,能帮助我们更明智地使用相关功能,同时识别那些夸大其词的虚假宣传。

手机定位不是魔法,而是科学。它既能守护安全,也可能侵犯隐私——关键在于我们如何使用,以及是否了解其中的规则与风险。

打开手机地图,那个闪烁的蓝色圆点如何知道你在哪里?定位技术就像现代社会的隐形坐标网,用不同方式描绘着我们的数字足迹。

GPS定位:最精准的定位方式

头顶约2万公里的太空,三十多颗GPS卫星持续发送着时间信号。你的手机接收到至少四颗卫星的信号后,通过计算信号传输时间差,就能推算出精确位置。

这个过程需要清晰的天空视野。在户外开阔地带,GPS精度通常能达到5-10米。我记得第一次徒步时,手机在深山老林里依然准确标记了每个转弯——那种感觉就像有个看不见的向导始终陪伴。

但GPS也有局限。进入室内或地下停车场,信号强度骤减,定位就会失效。金属结构和混凝土墙面都是GPS信号的天然屏障。

基站定位:运营商的定位技术

每部手机都会自动连接最近的通信基站。运营商通过三角测量法,根据手机与多个基站的距离计算大致位置。

城市里基站密集,定位精度可能达到100米左右。乡村地区基站间距较大,误差可能扩大到公里级。这种技术不需要卫星信号,在室内也能工作,但精度相对较低。

基站定位是紧急呼叫时的救命技术。即使没有开启GPS,救援人员也能通过运营商获取呼叫者的大致位置。去年邻居家老人突发疾病,就是靠这个功能被快速找到的。

WiFi定位:室内定位的首选方案

商场、机场、办公楼里,WiFi定位大显身手。它通过扫描周围的无线网络信号,与数据库中的热点位置信息进行比对。

每个WiFi路由器都有唯一的MAC地址和信号强度特征。谷歌、苹果这些公司收集了海量的WiFi热点位置数据,当你的手机检测到周围热点,就能反推当前位置。

在大型购物中心找特定店铺时,WiFi定位比GPS可靠得多。钢筋混凝土结构对无线信号的影响远小于对卫星信号的阻挡。

混合定位:多种技术的完美结合

现代手机很少单独使用某一种定位技术。它们聪明地组合各种方案,取长补短。

当你从室外走进商场,手机会自动从GPS切换至WiFi定位。在郊区可能同时使用GPS和基站数据提高精度。这种动态调整通常发生在后台,用户几乎察觉不到。

混合定位就像团队协作。GPS提供准确坐标,基站在信号弱时补位,WiFi负责室内导航。它们共同确保那个蓝色圆点始终跟随着你,无论你在摩天大楼顶层还是地下超市。

理解这些技术原理后,再看那些“输入手机号立即定位”的广告,你会明白为什么它们大多不可信。正规的定位服务需要硬件支持和多重授权,不是简单输入数字就能实现的魔法。

那些声称输入手机号就能免费定位的广告,像诱人的糖果包装纸里包裹着危险的陷阱。位置信息是数字时代的隐私命脉,越过法律边界获取他人位置,轻则侵权重则犯罪。

法律边界:什么情况下可以合法定位

执法机构调查刑事案件时,经过严格审批程序可以调取公民位置信息。运营商在提供紧急救援服务时,也会依法使用定位技术。除此之外,任何未经明确同意的位置追踪都可能触犯法律。

记得有位朋友怀疑伴侣不忠,在网上购买了所谓的“定位神器”。结果不仅被骗了钱,还因为侵犯隐私差点被告上法庭。感情危机最终演变成了法律纠纷。

父母追踪未成年子女、企业对公务车辆的管理,这些场景下定位必须获得被定位方知情同意。法律的天平始终在个人隐私与社会利益间寻找平衡点。

隐私保护:个人信息安全的重要性

位置数据能勾勒出一个人完整的生活图谱。你常去的健身房、接孩子放学的路线、每周聚餐的餐厅——这些日常轨迹比日记更真实地记录着生活。

智能手机的权限设置是保护隐私的第一道防线。安装应用时,那些请求“始终允许定位”的弹窗需要格外警惕。除非导航、外卖等必需场景,多数应用只需“使用时允许”权限就足够了。

我习惯定期检查手机的定位服务设置,发现有些很久不用的应用仍在后台收集位置数据。立即关闭这些权限后,电池续航都明显改善了。

风险警示:非法定位的严重后果

非法定位他人可能面临三重打击:民事赔偿、行政处罚甚至刑事责任。民法典明确规定隐私权受法律保护,侵权者需要赔偿精神损害。情节严重的可能构成侵犯公民个人信息罪,最高可判处七年有期徒刑。

那些地下定位服务本身也是数据窃取的温床。你在非法平台输入手机号的同时,很可能已经把自己的个人信息拱手送给了黑产团伙。

去年某公司高管因商业竞争在对手车内安装GPS追踪器,最终被判侵犯商业秘密罪。商业间谍行为与技术创新只有一线之隔,那条线就是法律。

用户权益:如何保护自己的位置信息

关闭不必要应用的定位权限是最基本的自我保护。在手机设置中,你可以看到每个应用获取位置信息的频率,那些过度索权的应用值得怀疑。

使用社交平台分享动态时,留意是否暴露了精确位置。朋友圈的打卡照片、微博的定位标签,都可能成为别有用心者的信息来源。

定期检查手机系统的隐私报告,现代操作系统会详细记录每个应用访问位置数据的时间点和频率。发现异常行为立即撤销权限,必要时卸载应用。

位置隐私就像家门钥匙,不能随意交给陌生人。在数字世界保护自己,需要保持警惕也需要懂得运用法律武器。

当真正需要定位时,市面上确实存在一些安全可靠的解决方案。这些工具像数字世界的安全绳,在特定场景下连接着关心与被关心的双方。

家庭共享:家人间的安全守护

苹果的“查找”网络与谷歌的“家庭链接”构建了亲人间的数字守护圈。这些功能需要双方明确同意并相互添加为联系人,定位过程完全透明。

我帮父母设置过家庭共享功能,八十岁的母亲第一次在手机上看到女儿的位置时,脸上露出安心的笑容。这种技术带来的温暖,远超过冷冰冰的坐标点。

设置家庭共享时,所有成员都会收到邀请通知。接受后,每个人都能自主控制自己的位置可见性。这种设计尊重每个家庭成员的隐私选择权,避免了单方面的监控。

手机自带:各品牌手机的定位功能

主流手机厂商都内置了完善的设备定位服务。iPhone的“查找”应用、华为的“查找设备”、小米的“查找手机”——这些功能原本为防丢失设计,在获得授权后也能用于家人定位。

这些官方工具的优势在于深度集成于操作系统,无需安装额外应用。位置数据通常端到端加密,仅对授权用户可见,大大降低了信息泄露风险。

记得有次朋友的手机被盗,凭借小米的查找功能不仅锁定了设备位置,还远程拍下了使用者的照片。最终警方根据这些信息成功追回了手机。

官方应用:运营商提供的定位服务

中国移动的“和定位”、中国联通的“位置服务”——运营商提供的定位方案有着天然优势。基于基站信号的定位在GPS信号弱的区域依然可靠,特别适合紧急情况。

这些服务通常需要机主本人在营业厅或通过官方APP办理,有的还需要二次确认。严格的身份验证流程虽然稍显繁琐,却有效防止了位置信息被滥用。

运营商定位的精度可能不如GPS,但在寻找走失老人等紧急场景下,快速获取大致位置往往比精确坐标更重要。时间就是安全,速度就是希望。

第三方工具:需要谨慎选择的应用

应用商店里确实存在一些定位类应用,选择时需要格外谨慎。优先考虑那些评分高、下载量大、隐私政策清晰的应用,远离那些承诺“输入手机号即可定位”的软件。

优质第三方工具如“Life360”专注于家庭安全领域,所有定位行为都需要明确授权。它们通常会详细说明数据如何使用、存储多久,以及用户如何删除自己的信息。

在安装任何定位应用前,花几分钟阅读用户评价和隐私政策是值得的。那些索求过多权限或隐私条款模糊的应用,很可能在收集数据用于其他商业目的。

可靠的工具从不承诺魔法般的定位能力,它们诚实地展示自己的功能和限制。在选择定位方案时,安全性和合法性应该始终排在便利性之前。

定位功能就像数字世界的指南针,用对了能指引方向,用错了可能迷失在隐私泄露的丛林里。掌握正确的使用方法,让这项技术真正服务于生活。

准备工作:开启定位权限的步骤

定位功能的使用始于权限开启。这个过程在不同设备上略有差异,但核心原则一致——用户拥有完全的控制权。

在iPhone上,前往“设置”>“隐私与安全性”>“定位服务”。你会看到一个应用列表,每个应用旁都有权限设置选项。“使用期间”是最平衡的选择,“永不”彻底关闭定位,“始终”则持续获取位置。

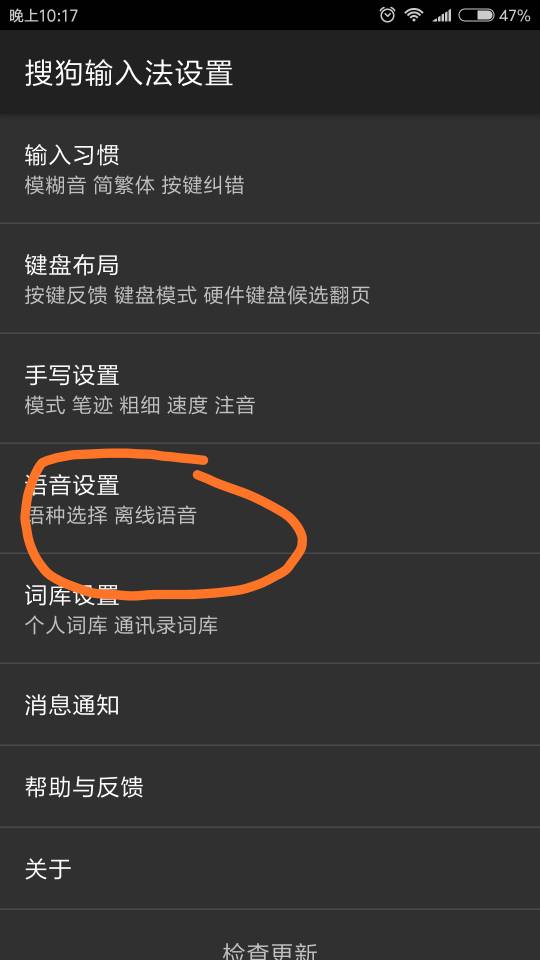

安卓用户通常需要在“设置”中找到“位置信息”或“定位服务”选项。开启主开关后,同样可以按应用管理权限。有些品牌还会提供“仅限使用期间”的智能选项,避免后台偷偷定位。

我帮表弟设置新手机时发现,许多应用默认请求“始终”定位权限。我们逐一检查,将大多数改为“使用期间”,既满足功能需求又保护隐私。这个小习惯能有效防止位置数据被过度收集。

实际操作:安全定位的具体方法

家庭共享定位是最常见的安全使用场景。以苹果生态为例,在“查找”应用中添加家庭成员需要双方Apple ID互信。被邀请方会收到通知,必须同意才能开始共享位置。

运营商服务如中国移动的“和定位”,通常需要机主本人在官方APP或营业厅开通。身份验证环节必不可少,有的还需要服务密码确认。这些步骤虽然多花几分钟,却构筑了安全的第一道防线。

紧急情况下,手机自带的丢失模式也能提供帮助。在另一设备登录相同账户,就能查看设备位置。这个功能本为寻回失物设计,在获得授权的情况下也可用于关心家人安全。

记得去年冬天,邻居老人外出未归,子女就是通过运营商定位找到大致区域,最终在公园长椅上发现了睡着的父亲。技术用对地方,真的能避免悲剧发生。

故障排除:常见问题解决方案

“无法获取位置”是最常遇到的问题。首先检查定位服务是否开启,然后确认具体应用是否有定位权限。有时候简单重启设备就能解决临时的GPS连接问题。

定位精度不理想时,尝试走到开阔地带。高楼之间或室内环境会削弱GPS信号,这时候切换为WiFi或基站定位可能效果更好。混合定位技术本来就是为了应对各种环境设计的。

共享位置突然中断?检查网络连接是否稳定,确认对方设备是否在线。家庭共享功能中,如果对方关闭了位置共享或切换了Apple ID,自然无法继续定位。

电池消耗过快也是常见困扰。持续的高精度定位确实耗电,在不需要精确定位时,可以调整为“省电模式”或仅使用基站定位。智能手表这类小设备尤其需要注意电量管理。

最佳实践:定位功能的使用建议

开启定位权限时养成“按需授予”的习惯。导航应用需要持续定位,天气应用可能只需要大致位置。仔细思考每个应用真正需要的权限级别,而不是一律选择“允许”。

定期检查权限设置是个好习惯。每个月花五分钟浏览已授权的应用,移除那些不再使用或过度索权的内容。手机系统更新后,有时会重置部分设置,需要重新确认。

与家人朋友共享位置时,建立明确的使用规则。是全天候共享还是外出时开启?是双向共享还是单向可见?这些约定能让技术更好地服务于关系,而不是制造隔阂。

定位技术应该增强安全感,而不是制造焦虑。用得明智,它是连接亲情的数字纽带;用得盲目,可能变成监控他人的工具。在便捷与隐私之间,每个人都需要找到自己的平衡点。