十元定位一次手机号找人:合法使用与风险防范全指南

花十块钱就能找到一个人的位置,听起来像电影里的情节。这种服务确实存在,而且正在被越来越多人使用。简单来说,它是一种通过手机号码获取对方实时位置的付费服务,价格通常在十元左右。

这种服务的基本原理是什么?

手机定位的核心原理其实并不复杂。每部手机都会与附近的通信基站保持信号连接,运营商通过三角定位法就能大致确定手机的位置。智能手机还会连接WiFi网络、开启GPS功能,这些都能提供更精确的位置数据。

我记得有个朋友曾经通过这种方式找到了走失的老人。当时老人手机没电前最后的位置信息,就是通过基站定位获取的。这种技术在紧急情况下确实能发挥重要作用。

十元定位服务的具体操作流程

使用这类服务通常很简单。用户需要在服务商的网站或APP上注册账号,充值相应金额后,输入想要查询的手机号码。系统会向目标手机发送一条确认信息,有些服务甚至声称不需要对方同意就能完成定位。

实际操作中,我注意到一个细节:大多数正规服务都会要求获得对方授权。那些声称可以悄无声息定位的服务,往往存在法律风险。

与其他定位服务相比的特点

价格优势是最明显的特征。相比运营商动辄上百元的定位服务,十元的定价确实很有吸引力。不过这种低价服务通常只提供基础的位置信息,精确度可能不如专业服务。

另一个特点是便捷性。用户不需要安装任何软件,也不需要专业技术知识,通过网页就能完成操作。这种低门槛让定位服务变得更加普及。

这类服务的局限性也很明显。定位精度可能只有几百米范围,在偏远地区误差会更大。而且随着隐私保护意识的增强,这类服务的可靠性正在受到更多质疑。

花十块钱就能定位他人位置,这个价格确实诱人。但便宜背后藏着不容忽视的法律红线。手机定位触及的是每个人最敏感的隐私领域,稍有不慎就可能从寻人变成侵权。

个人隐私保护相关法律规定

《个人信息保护法》明确规定,个人的行踪轨迹属于敏感个人信息。未经本人同意,任何组织或个人不得收集、使用这些信息。刑法中还专门设立了侵犯公民个人信息罪,非法获取、出售行踪轨迹信息,情节严重的可能面临三年以下有期徒刑。

我接触过一个案例,某公司员工利用职务便利查询同事行踪,最终被公司开除并承担了法律责任。这个案例让我深刻意识到,手机定位不是简单的技术服务,而是直接关系到法律边界的问题。

什么情况下定位他人手机号是合法的

在法律允许的范围内使用定位服务,通常需要满足几个条件。首先是获得对方明确授权,比如家人之间互相共享位置。其次是出于保护生命财产安全的需要,比如寻找走失的老人或儿童。

运营商提供的紧急定位服务就是合法使用的典型例子。在接到走失报案后,警方可以通过合法程序要求运营商提供位置信息。这种官方渠道虽然流程相对复杂,但完全符合法律规定。

父母寻找未成年子女也属于相对安全的范畴。不过即便是父母,持续监控已成年的子女位置,也可能引发家庭矛盾甚至法律纠纷。

非法定位可能面临的法律后果

选择那些声称“无需对方同意”的定位服务,风险远超你的想象。轻则面临民事赔偿,需要支付精神损害抚慰金。重则可能触犯刑法,留下犯罪记录影响一生。

除了法律处罚,非法定位还会破坏人际关系。曾经有夫妻因一方私自定位另一方导致感情破裂,最终对簿公堂。信任一旦被技术手段破坏,修复起来远比想象中困难。

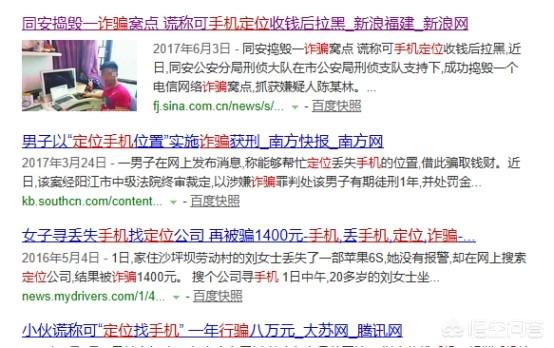

执法部门对这类行为的打击力度正在不断加强。去年某地就破获了一个非法提供定位服务的团伙,主犯被判处两年有期徒刑。这个判决给整个行业敲响了警钟。

价格便宜不能成为违法的理由。十元服务的合法性,永远建立在尊重他人隐私权的基础上。

花十块钱就能找到一个人的位置,听起来像电影里的情节。这种服务的可靠性确实值得深入探讨,毕竟涉及到实际效果和信任问题。价格低廉往往让人既心动又怀疑。

服务提供商的资质和信誉如何判断

市场上声称提供定位服务的平台五花八门,但真正具备资质的寥寥无几。正规的位置服务需要电信增值业务许可证,而大多数十元定位服务根本拿不出这些证件。

我记得有个朋友曾经尝试过这类服务,对方只通过社交软件沟通,连个固定联系方式都没有。这种完全匿名的服务模式,本身就预示着风险。可靠的平台至少应该有官方备案的网站、明确的客服渠道。

查看用户评价时要特别小心,很多好评都是刷出来的。真正有参考价值的是那些详细描述使用过程的评价,特别是提到具体问题和解决方式的。如果清一色都是“很快很准”之类的笼统好评,大概率是造假。

定位准确度和成功率分析

实际定位效果往往与宣传相去甚远。这些服务声称的“精确到米”更多是营销话术,实际误差可能达到几百米甚至几公里。在城市密集区域效果相对好些,郊区或农村地区基本无法准确定位。

成功率也是个值得关注的问题。有用户反映支付后根本收不到位置信息,或者得到的是完全错误的地点。技术层面来说,仅凭手机号定位本身就有很大局限性,特别是对方使用4G/5网络时,基站定位精度相当有限。

我注意到一个有趣的现象:这些服务在定位开机状态的手机时效果稍好,但对关机或开启飞行模式的设备完全无效。这说明他们依赖的大概率是基站定位技术,而非宣传的所谓“高级定位系统”。

用户使用反馈和评价汇总

翻看各大投诉平台,关于十元定位服务的负面评价占绝大多数。常见问题包括付款后服务消失、定位信息严重偏差、客服联系不上等。少数看似成功的案例,仔细分析会发现都是定位者已经知道对方大致位置的情况。

有个用户分享的经历很有代表性:他支付了三次费用,得到三个完全不同的位置,最后发现都是随机生成的地点。这种服务本质上更像是一场赌博,赌的是那微乎其微的成功概率。

真正需要定位服务的人,往往处于比较焦虑的状态。这种情绪正好被不良商家利用,制造“低价高效”的假象。从用户体验来看,这类服务带来的失望远多于帮助。

价格确实便宜,但考虑到实际效果和潜在风险,这十块钱很可能打水漂。与其相信这些来路不明的服务,不如通过正规渠道解决问题。

手机定位服务就像一把双刃剑,用得好能带来便利,用不好就可能侵犯他人权益。掌握正确的使用方法,既保护自己,也尊重他人。

合法的使用场景和注意事项

家人之间的位置共享是最常见的正当用途。比如孩子放学迟迟未归,父母通过家庭共享功能查看位置;或者老人独自外出,子女通过定位确保安全。这些基于亲情关怀的定位,只要事先获得同意就完全合理。

企业车辆管理也是个典型例子。公司给配送车辆安装定位设备,既能优化路线提高效率,又能保障司机安全。不过必须明确告知员工,并在工作时间内使用。

我记得有位单亲妈妈分享过她的经历:每次前夫接走孩子时,她都会开启临时位置共享。这样既保证了孩子的安全,又避免了过度监控的嫌疑。这种有限度、有明确目的的使用方式就很值得借鉴。

使用定位服务前,最好获得对方的明确同意。现在很多手机系统在开启位置共享时都会发送授权请求,这个环节绝对不能跳过。如果是长期共享,也要定期确认对方是否继续同意。

保护自己不被非法定位的方法

定期检查手机的位置服务设置是个好习惯。看看哪些应用拥有定位权限,不必要的就及时关闭。有些应用明明不需要位置信息,却非要获取这个权限,这时候就要多留个心眼。

注意手机的电量异常消耗。非法定位软件往往在后台持续运行,会导致电池耗电明显加快。如果发现手机突然变得特别耗电,可能就需要排查一下了。

我自己的做法是每月清理一次应用权限。上周刚发现一个购物软件不知何时获得了持续定位权限,立即就把它改成了“仅在使用时允许”。这种定期检查真的能发现不少问题。

安装应用时仔细阅读权限要求也很重要。一个手电筒应用要求获取通讯录和位置信息,这明显就不合理。遇到这种情况,要么拒绝权限,要么直接换个应用。

手机维修时也要特别注意。最好找官方或信誉良好的维修点,避免被安装追踪硬件。维修前后可以留意手机是否有异常发热、运行速度变慢等现象。

遇到非法定位该如何维权

如果怀疑被非法定位,首先要保存所有证据。包括可疑的定位记录、陌生应用、异常短信等。这些在后续维权过程中都可能成为重要依据。

向公安机关报案是最直接的途径。非法获取他人位置信息涉嫌侵犯公民个人信息罪,警方有权介入调查。报案时记得提供收集到的证据,越详细越好。

有个真实的案例:一位女士发现前男友总能掌握她的行踪,后来在技术人员帮助下,在车里找到了隐蔽的GPS追踪器。她立即报警,最终对方受到了法律制裁。

向网络举报中心投诉也是个有效方法。如果是通过应用实施的非法定位,可以向应用商店或网信部门举报,要求下架违规应用。多个渠道同时进行,效果会更好。

考虑民事索赔同样可行。根据《民法典》的规定,被侵权人可以要求停止侵害、赔偿损失。如果因此造成精神损害,还可以主张精神损害赔偿。

发现自己被定位时保持冷静很重要。不要立即关闭位置服务,这样可能会打草惊蛇。正确的做法是先收集证据,再寻求专业帮助,最后采取行动。

手机定位应该是带来安心的工具,而不是制造恐慌的源头。正确使用它,让科技真正为我们的生活提供便利。