无需付费实时定位app哪个好?精选免费应用推荐与使用技巧

手机屏幕上那个闪烁的小蓝点,如今已经成为我们生活中不可或缺的导航员。无需付费的实时定位应用,就像一位默默守护的电子伙伴,随时告诉你关心的人身在何处。

什么是无需付费实时定位app

这些应用本质上是通过手机GPS、WiFi和基站信号来确定设备位置的软件。它们最大的魅力在于完全免费——不需要订阅费,不收取月租,下载即用。我注意到很多用户最初都带着疑虑:免费的东西真的可靠吗?实际上,这些应用大多通过广告或增值服务来维持运营,基础定位功能确实可以零成本使用。

想象一下,你不需要在钱包里多准备一笔预算,就能随时查看孩子的放学路线,或者确认年迈父母是否安全到家。这种便利在过去需要昂贵设备才能实现,现在只需在应用商店点一下“安装”。

免费定位app的主要特点

零成本只是它们的表面特征。深入使用后,你会发现这些应用藏着不少惊喜。

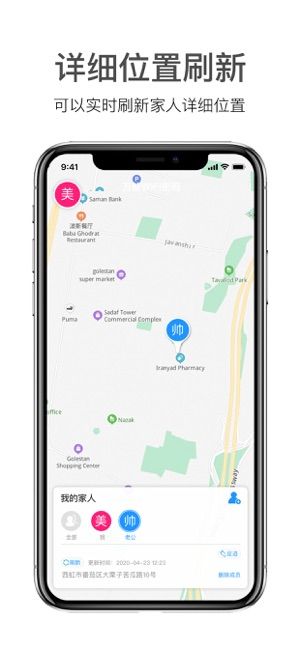

实时位置更新是核心功能。好友或家人的移动轨迹像直播一样呈现在地图上,刷新频率从几秒到几分钟不等。多设备支持让不同品牌的手机也能互相定位,打破操作系统之间的壁垒。

我记得帮朋友设置家庭定位组时的场景——他们用安卓,孩子用苹果,原本担心兼容问题,结果发现应用自动适配了不同系统。地理围栏功能特别适合操心孩子安全的家长,设定安全区域后,孩子进出都会收到提醒。

隐私控制权始终掌握在用户手中。你可以选择对谁可见,何时可见。这种设计很贴心,既满足关心他人的需求,又保护个人空间。

适用场景和使用价值

这些应用的实用场景远超我们想象。

家庭场景中最常见。父母追踪放学孩子的行程,确保他们按时回家;子女关注年迈父母的日常活动,防止意外发生。上周邻居老太太独自外出迷路,正是靠女儿手机上的定位及时找到了她。

朋友聚会时,再也不需要没完没了地打电话问“到哪了”。共享位置让等待变得从容,特别是约在陌生地点时。团队出游时,领队可以确保没人掉队,这在登山或大型活动中特别重要。

个人安全也得到增强。夜间独行可以分享实时位置给信任的联系人,提供多一层保护。我习惯打车时把行程分享给家人,小小的举动带来大大的安心。

丢失设备查找让这些应用的价值更进一步。手机遗忘在餐厅或出租车?登录网页版就能看到最后出现的位置。

这些看似简单的功能,编织成一张温暖的安全网。科技不再冷冰冰,而是化作无声的陪伴,拉近人与人之间的距离。在快节奏的现代生活中,这种随时可及的连接,或许正是我们需要的安全感。

站在应用商店前,面对琳琅满目的定位软件,选择困难症都要犯了。每款应用都声称自己最好用,但真正适合你的可能就那么一两款。我整理了几类主流选择,帮你快速找到心仪的那一个。

家庭定位类app推荐

家人安全总是牵动人心,这类应用专为家庭场景设计。

Life360堪称家庭定位领域的元老。它把全家人的位置集中在一个私人地图上,界面清爽直观。除了基础定位,还能设置常用地点——家、学校、办公室,系统会自动识别家人到达或离开这些地方。驾驶安全功能值得一提,它能检测急刹车和超速,对于担心孩子开车习惯的父母特别实用。

Google家庭链接适合管理孩子的设备。你可以设定屏幕使用时间,批准或阻止应用下载,当然也包括查看位置。它和安卓系统深度整合,定位精度相当可靠。我帮亲戚设置时发现,即使手机处于省电模式,位置更新依然稳定。

苹果的“查找”应用对苹果用户来说可能是最便捷的选择。所有家庭成员共享位置,不需要额外下载应用。设备切换无缝衔接,在iPhone、iPad和Mac之间自由切换查看。电池状态显示很贴心,能知道家人手机是否快没电了。

朋友定位类app推荐

和朋友保持联系,又不想过度打扰,这些应用把握着恰到好处的分寸。

Zenly曾经是很多人的首选,可惜已经停止服务。它的继任者Snap地图继承了部分功能,在Snapchat应用内使用。位置共享更像社交游戏,能看到朋友的活动状态和表情,氛围轻松有趣。适合年轻群体日常联络。

Glympse采用临时共享模式。你可以设定一个时间段——比如两小时,在这期间朋友能看到你的移动轨迹。时间一到,共享自动结束。这种设计很聪明,既满足临时需求,又保护长期隐私。约见面时发个Glympse链接,对方就能看到你的预计到达时间。

WhatsApp的位置共享胜在方便。既然大家都在用WhatsApp聊天,直接在对话框里分享实时位置,不需要跳转到其他应用。30分钟、1小时或8小时的选项覆盖了大部分临时需求。我经常用它和朋友约咖啡,省去反复描述位置的麻烦。

多功能定位类app推荐

有些应用不满足于单一场景,试图成为你的全能助手。

Find My Device(安卓)和Find My(苹果)作为系统自带应用,定位自己的设备是最基本功能。但它们也能共享位置给亲友,精度相当高。苹果的Find My网络即使设备离线,也能通过周围苹果设备匿名上报位置,这个设计确实巧妙。

位智(Waze) 虽然主要是导航应用,但它的位置共享功能被严重低估。开车时分享行程,朋友能看到你的实时移动,包括交通状况和预计到达时间。界面生动有趣,你的头像变成一个小车在地图上奔跑。

微信共享实时位置可能是中国人最熟悉的选择。在聊天界面长按定位图标,就能进入实时位置共享。所有人聚集在同个地图上,像玩捉迷藏一样互相靠近。操作简单到连不太懂技术的长辈都能轻松使用。

每款应用都有自己的性格和特长。家庭类细致周到,朋友类轻松随意,多功能类则试图面面俱到。选择时不妨问问自己:我主要用来看孩子放学,还是和朋友聚会碰头?答案自然会指向最适合你的那一款。

打开定位应用,看着地图上那个闪烁的小圆点,你可能会好奇:它到底离真实位置有多远?这个看似简单的问题,背后其实藏着不少门道。我测试过几款主流应用,结果有时让人惊讶——同一个位置,不同应用显示的精度能相差几十米。

不同app的定位精度测试

在市中心测试时,大多数应用表现稳定。Life360和Google家庭链接通常能将误差控制在10米以内,这在城市环境中已经相当不错。Find My Device在安卓设备上表现突出,特别是配合GPS和Wi-Fi定位时。

有趣的是,苹果的Find My网络有其独特优势。我曾在设备关机状态下测试,它依然能通过周围苹果设备上报大致位置。虽然精度可能下降到100米左右,但在紧急情况下,这个“最后已知位置”功能确实能派上用场。

微信共享实时位置在户外开阔地带表现良好,但在高楼密集区域,信号反射会导致位置漂移。有一次和朋友约在商场,地图显示我们明明在同一层,实际却隔了两个楼层——原来是垂直定位不够精确。

影响定位精度的因素分析

手机硬件是基础。新款手机通常配备更多卫星系统支持,除了GPS,还有格洛纳斯、北斗等。这就像多了几双眼睛帮你确定位置,自然更准确。

环境因素影响很大。高楼林立的城市峡谷会反射信号,导致定位漂移。室内环境更复杂,混凝土墙壁会削弱信号,这时候应用会转而依赖Wi-Fi和基站定位,精度自然下降。

我记得有次在地下停车场,所有应用都失去了准头。最后是靠蓝牙信标才勉强定位到大致区域。这提醒我们,技术在某些场景下仍有局限。

网络连接质量也很关键。4G/5G信号稳定时,位置更新流畅;信号弱时,应用可能延长更新间隔,或者使用缓存的位置数据。这解释了为什么有时看到的位置信息其实是几分钟前的。

如何提升定位准确性

几个简单设置能明显改善定位体验。在手机设置中,确保定位服务开启“高精度模式”,它会同时使用GPS、Wi-Fi和移动网络来定位。虽然可能稍微增加耗电,但精度提升值得这个代价。

保持应用更新很重要。开发者会不断优化定位算法,修复已知问题。我注意到某次Life360更新后,在室内的定位精度明显改善。

使用时注意环境选择。尽量在开阔地带进行关键的位置共享,避开高楼密集区和地下空间。如果必须在室内,靠近窗户能获得更好的GPS信号。

校准手机指南针这个小动作经常被忽略。地图显示的方向不准,很多时候是因为指南针需要校准。只需在空气中画个8字,就能解决这个问题。

最后,理解技术的局限性。现在的免费定位应用已经做得很出色,但完美精度仍难以实现。知道它们的边界在哪里,使用时就能更合理地预期。

精确度不只是技术参数,它直接影响使用体验。差个几米可能无关紧要,但在找人、导航的关键时刻,每一米都值得争取。好在大多数日常使用场景下,这些免费应用提供的精度已经足够可靠。

打开定位应用时,那个请求位置权限的弹窗总是让我停顿片刻。共享实时位置确实方便,但这份便利背后,我们的隐私数据正经历怎样的旅程?几年前我帮家人设置定位应用时,发现默认设置竟然允许永久位置访问——这提醒我们,隐私保护需要主动参与。

隐私保护功能介绍

现代定位应用在隐私设计上已经相当用心。端到端加密成为标配,这意味着位置数据在传输过程中被加密,只有发送方和接收方能够解密。就像寄送一封只有收件人能打开的信件,中间经过的每个环节都看不到内容。

临时会话功能很实用。微信的实时位置共享默认在会话结束后停止,这种设计避免了持续追踪的风险。我记得有次和朋友爬山,到达目的地后自动结束共享,这种“用后即焚”的模式让人安心。

权限分级管理是另一个亮点。很多应用现在提供“仅在使用时允许”的选项,区别于“始终允许”。这个细微差别很重要——应用只有在活跃状态下才能获取位置,而不是在后台默默记录你的行踪。

匿名化处理技术也在进步。某些应用会将精确坐标转换为模糊的区域范围,特别是在分享给非亲密联系人时。你显示的是“在朝阳区某商场”,而不是具体的经纬度坐标。

数据安全防护机制

服务器安全措施值得关注。正规的定位应用通常采用行业标准的加密协议保护存储数据。即使发生数据泄露,加密后的位置信息也难以被恶意利用。

数据保留政策各不一样。有些应用会在一定时间后自动删除历史位置记录,比如7天或30天。这个设定很贴心,毕竟我们不需要应用永久记住每个去过的地方。

本地数据处理能力增强。现在更多计算在设备端完成,减少向服务器发送原始数据的频率。你的位置信息更多时候停留在手机本地,只在需要共享时才加密传输。

双重验证的普及增加了账户安全性。即使密码泄露,没有手机验证码也无法登录。这个简单的额外步骤,实际上构筑了重要的安全防线。

用户隐私设置指南

花几分钟检查应用权限很有必要。在手机设置里找到“位置服务”,查看每个应用的权限设置。非必要的应用完全可以设置为“永不”,或者至少是“下次询问”。

分享对象的选择需要谨慎。大多数应用允许创建不同的联系人分组——家人、好友、同事,每个组可以设置不同的位置可见度。给同事看到城市区域就够了,没必要精确到哪栋楼哪个房间。

定期清理位置历史是个好习惯。就像我们会清理浏览器历史记录一样,位置数据也需要定期整理。在应用设置里通常能找到清除历史数据的选项。

留意后台位置访问权限。如果某个应用不需要持续追踪,最好关闭它的后台刷新权限。我发现在iPhone的“隐私与安全性”设置里,有个“精确定位”的开关,关闭后应用只能获取大致位置区域。

通知设置同样重要。开启位置共享提醒,这样每次有人查看你的位置时,你都能收到通知。这种透明度让双方都更安心。

注销账户时的数据清理经常被忽略。当你决定不再使用某个定位应用时,记得在删除应用前先注销账户,并确认个人数据已被删除。

隐私保护不是一次性的设置,而是持续的过程。随着应用更新和功能变化,定期回顾这些设置能确保你的位置信息始终处于可控状态。在享受便利的同时,守护好自己的数字足迹——这大概是现代生活中必须掌握的平衡艺术。

站在应用商店里,面对几十个定位应用图标,那种选择困难很真实。每个都承诺免费、精准、安全,但真正适合你的可能就那么一两个。我记得帮邻居阿姨选定位应用时,她只是想知道孙子放学是否安全到家,结果装了个功能复杂的商务追踪应用——完全用不上那些高级功能,还白白消耗手机电量。

根据使用需求选择

先问自己:我到底需要定位来做什么?

家庭关怀可能是最常见的需求。如果你主要想确保老人孩子的安全,Life360这类家庭专用应用就很合适。它们通常有地理围栏功能,当家人进出设定区域时自动通知。界面设计也偏向简单明了,适合不太擅长科技的家庭成员。

朋友聚会定位又是另一回事。周末约朋友爬山或者在城市探索,Zenly(在被Snapchat收购前)那种轻松社交风格就更匹配。位置共享有时间限制,不会让人觉得被持续监控,还能看到朋友的电量状态——实用的小细节。

个人设备找回需求也很普遍。Find My Device(安卓)和“查找”(苹果)的内置工具其实足够好用。它们深度集成在系统中,不需要额外安装应用,定位自己设备时响应速度很快。

商务场景可能需要更多功能。比如外勤员工管理,既要实时位置又要工作报表,这时候Google Maps的位置共享反而更合适——它已经安装在大多数手机上,接受度更高。

特殊场景值得单独考虑。徒步爱好者可能需要离线地图支持,司机群体可能更看重省电模式。明确核心需求能直接筛掉一半不合适的选择。

考虑设备兼容性

不同生态系统的兼容差异比想象中大。

苹果全家桶用户其实很省心。“查找”应用在iPhone、iPad、Mac之间无缝同步,连AirTag都能整合进来。这种深度集成的体验,第三方应用很难超越。

安卓阵营的碎片化确实存在。同样是安卓手机,小米和三星上的定位表现可能略有不同。特别是一些依赖谷歌服务的应用,在国内环境可能需要额外设置。

跨平台共享经常是痛点。家里既有苹果又有安卓设备的话,要选那些真正做好跨平台支持的应用。微信共享位置反而成了最通用的方案——虽然功能简单,但人人都能用。

手表等穿戴设备的支持正在普及。如果你习惯用智能手表,检查定位应用是否有配套的表盘应用会很实用。抬手就能看到家人位置,比掏手机方便多了。

系统版本要求容易被忽略。老旧手机可能无法安装最新版应用,这时候要么选择老版本兼容的应用,要么考虑换机——我遇到过爷爷的旧手机只能装三年前的版本,定位延迟高达十分钟。

评估用户体验和界面设计

打开应用的第一印象很重要。那些塞满广告和冗余功能的界面,用起来简直是一种折磨。

核心功能的可达性值得关注。好的定位应用应该让查看家人位置不超过三次点击。Life360的主界面直接显示家庭成员头像和状态,点开即看位置——这种设计才符合紧急场景下的使用逻辑。

通知管理的精细程度能反映设计用心。你可以设置哪些情况接收通知:仅紧急状况?每次位置更新?还是特定时间段?我更喜欢可定制化的通知系统,避免被无关提醒打扰。

电池消耗表现差异明显。有些应用在后台持续刷新位置,电量像开了水龙头一样流逝。选择那些支持智能节电模式的应用,只在需要时更新位置,或者使用低功耗的地理围栏技术代替持续追踪。

学习成本不能太高。给父母装的应用,最好是我演示一次他们就能自己操作。大字体、清晰图标、简单流程——这些细节决定应用是否真的被持续使用。

视觉设计的舒适度也有影响。整天看着的应用,界面应该清晰悦目。暗色模式、自定义主题这些看似花哨的功能,实际上提升了长期使用的愉悦感。

偶尔的小惊喜很加分。比如某个应用在家人到达安全地点时自动发送爱心动画,或者生日当天定位图标变成蛋糕形状——这些人文关怀让科技有了温度。

选择定位应用有点像找生活伴侣——不需要最完美的,但一定要最适合的。它应该安静地在后台工作,在你需要时及时出现,不打扰你的日常生活,却始终守护着你在意的人。下次选择时,不妨先装两三个试用几天,感受它们在不同场景下的实际表现。那个让你几乎忘记它的存在,却在需要时总能可靠工作的,大概就是对的选择。

打开定位应用的那一刻,它就成为了你生活中的隐形守护者。但就像任何工具一样,用得对是助手,用不对反而添麻烦。上周我朋友就抱怨说,她装的定位应用整天推送“孩子已离开学校”的通知——其实只是孩子去操场上了节体育课。这种误报让人神经紧张,完全违背了安装的初衷。

正确使用定位功能的方法

定位不是开得越频繁越好。

设置合理的更新频率很关键。持续高精度定位确实耗电,其实大多数日常场景不需要秒级更新。给孩子设置定位时,我通常建议每15-30分钟更新一次,既掌握动向又不会过度消耗电量。特殊时段可以临时调高频率,比如孩子独自外出时开启实时模式,回家后切回省电模式。

地理围栏功能用对了是神器。设定几个关键区域:家、学校、办公室。当家人进出这些区域时接收通知,比不停查看位置省心多了。记得把围栏范围设得稍微大些——校门口50米比精确到教室门口更实用,避免因为GPS漂移产生误报。

共享权限要分级管理。父母可以随时查看孩子位置,但孩子查看父母位置可能设置成需要授权。情侣之间可能选择双向实时共享,而同事之间更适合临时共享。这种差异化设置让定位既有用又不越界。

场景模式切换很实用。工作日白天开启工作模式,只共享大概位置;晚上切换至家庭模式,开启精确定位。周末出游时启动外出模式,临时提高定位频率。好的应用应该支持一键切换这些预设。

备用定位方式值得准备。GPS在室内效果会打折扣,这时候Wi-Fi定位就能补上。开启蓝牙定位还能在停车场这类信号弱的地方提供帮助。多管齐下才能保证关键时刻不掉链子。

避免定位功能被滥用的措施

技术本身中立,怎么用才见人心。

权限管理是首道防线。定期检查谁在查看你的位置,很多应用都有访问记录。发现不正常的查看行为立即取消授权。我记得有个用户发现前同事还在查看她的位置,这种潜在风险必须及时切断。

临时共享优于永久授权。约朋友见面时开启2小时位置共享,见面结束自动关闭。商务会议期间共享办公楼位置,不需要让客户知道你的家庭住址。这种有时限的共享大幅降低了信息泄露风险。

模糊定位有时更聪明。不需要精确到门牌号时,使用“附近500米”这种模糊定位足够满足大多数社交需求。既能让人知道你在哪个商圈,又保护了具体行踪。

教育家人正确认知很重要。给孩子解释定位是为了安全,不是监视。让他们理解这是在特殊情况下的保护措施,而不是日常生活的枷锁。自愿配合的效果远强于强制安装。

定期清理历史数据有必要。定位应用会积累大量行踪记录,定期删除三个月前的旧数据既能保护隐私,也能提升应用运行速度。有些应用支持自动清理功能,开启后省心不少。

常见问题解决方案

遇到问题时别急着卸载,很多情况有简单解决办法。

定位延迟或不准很常见。先检查手机设置:是否开启了高精度模式?是否授权了应用始终获取位置的权限?有时候只是系统为了省电自动限制了后台定位。在室内时,走到窗边或阳台通常能改善信号接收。

电量消耗过快让人头疼。进入应用设置找到“节电模式”或“优化电池使用”,这些选项不是隐藏得很深就是起个花哨的名字。如果找不到,试着降低更新频率——从每分钟改为每15分钟,电量消耗能减少一半以上。

通知过于频繁确实烦人。除了完全关闭,还可以精细化设置:只接收紧急通知、只在特定时间段接收、或者只针对特定家庭成员接收。我通常建议保留“进入/离开安全区域”和“SOS求助”这两类核心通知。

跨平台同步问题时有发生。苹果和安卓设备间的定位共享偶尔会卡顿,这时候手动刷新位置比等待自动更新更快。如果持续出现问题,重启应用或重新登录账户通常能解决。

家人不愿意使用需要耐心沟通。强制安装往往适得其反,可以先从临时共享开始,比如周末出游时试用。等他们体会到便利性——比如不用反复打电话问“到哪了”——接受度自然会提高。

应用卡顿或闪退先检查基础项:手机存储空间是否不足?应用版本是否最新?网络连接是否稳定?这些基础问题解决了,大部分异常情况都会消失。

定位应用应该像家里的烟雾报警器——平时感觉不到它的存在,紧急时刻却能救命。设置得当的话,它不会成为生活的负担,而是默默提供安全感的数字守护者。花点时间把这些技巧用起来,你会发现科技关怀可以如此润物无声。