追踪对方手机号位置:合法方法与安全指南,保护隐私避免法律风险

手机号位置追踪这个话题总能引起人们的好奇。想象一下,只需一个号码就能知道对方身在何处,这种能力既令人着迷又带着些许不安。我们不妨先弄清楚这究竟是怎么回事。

什么是手机号位置追踪

简单来说,手机号位置追踪就是通过特定的技术手段,获取与某个手机号码相关联的设备当前或历史所在位置的过程。这不像电影里演的那样神秘,实际上它已经成为我们日常生活中相当普遍的技术应用。

我记得去年帮朋友寻找走失的老人时,就深切体会到这项技术的价值。当时我们通过手机定位功能,很快在附近的公园找到了正在长椅上休息的老人。这种实用价值让手机定位技术不再只是冷冰冰的技术名词。

位置追踪的技术原理

手机定位主要依靠几种不同的技术路径。基站定位是最基础的方式,你的手机会自动连接最近的通信基站,通过三角定位原理就能估算出大致位置。这种方式精度可能在几百米范围内,但胜在随时随地都能工作。

GPS定位则精准得多,通过接收卫星信号,定位精度可以达到米级。不过GPS需要在户外开阔地带才能获得最佳效果。混合定位结合了基站、GPS和Wi-Fi信号等多种数据源,现在大多数智能手机都采用这种方式。

说起来很有意思,我们每天都在使用的手机地图应用,其实就是位置追踪技术的典型代表。它们不断收集和分析位置数据,才能为我们提供准确的导航服务。

常见的追踪应用场景

位置追踪技术在合理使用的前提下,确实能为生活带来很多便利。家长用它关注孩子的安全,企业用它管理外勤人员的工作轨迹,朋友之间用它约定见面地点。

紧急救援可能是最有价值的应用场景之一。当有人拨打紧急电话时,定位信息能帮助救援人员快速找到需要帮助的人。物流行业也大量使用定位技术,让我们能实时追踪包裹的运送状态。

不过话说回来,任何技术都是双刃剑。位置追踪在提供便利的同时,也确实存在被滥用的风险。这让我想起最近看到的一个新闻,有人因为非法跟踪他人而被起诉。技术本身没有对错,关键看我们如何使用它。

手机号位置追踪已经深度融入现代生活,理解它的基本原理和适用场景,能帮助我们更理性地看待和使用这项技术。

当我们需要找到某个人的位置时,手机号往往是最直接的线索。但具体该怎么操作呢?实际上有几种不同的途径可以选择,每种都有其特定的使用条件和限制。

运营商官方服务

国内主要通信运营商都提供基于手机号的位置服务,这可能是最正规的途径。中国移动的“和定位”、中国联通的“位置服务”都需要用户事先获得对方授权,通过短信验证或App内确认才能使用。

这些服务通常面向家庭场景设计,比如家长监护未成年子女。我记得有位朋友为了照顾年迈的母亲,就开通了这项服务。当老人独自外出时,他能随时查看大致位置,心里踏实很多。

运营商服务的精度一般在几百米范围内,足够日常使用。不过需要提醒的是,这类服务必须经过被定位方明确同意,私自定位他人是严格禁止的。

第三方定位应用

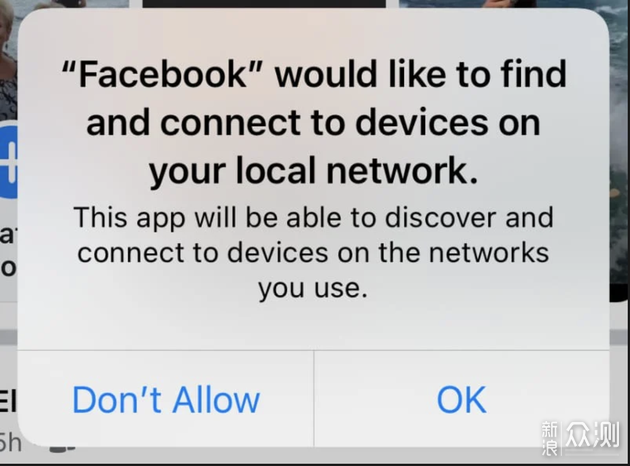

市面上确实存在不少声称能通过手机号定位的应用软件。它们的工作原理各不相同,有些需要双方安装同一款App并互加好友,有些则利用系统漏洞或社交工程手段。

微信共享实时位置是个很好的例子。这个功能需要双方同时在线并主动开启,位置信息只在会话期间共享。我偶尔会和朋友们用这个功能约见面地点,确实很方便。

但那些声称输入号码就能精确定位的应用,多半存在夸大宣传。它们可能要求获取过多权限,或者本身就是诈骗工具。下载这类应用前,最好仔细查看用户评价和隐私政策。

紧急情况下的特殊渠道

在真正紧急的情况下,比如人员走失或涉及刑事案件,警方可以通过技术手段进行定位。这需要符合严格的法律程序,普通个人无法直接申请。

另一个特殊场景是手机丢失后的查找功能。苹果的“查找我的iPhone”和安卓的类似服务,都需要提前开启并登录账户。这些功能设计得很贴心,既能定位设备还能远程锁定。

去年我同事的手机在出租车上遗失,就是靠这个功能找回来的。不过前提是手机必须开机并联网,如果被关机或者SIM卡被拔出,定位就会失效。

总的来说,通过手机号定位他人需要遵循“知情同意”的基本原则。技术给了我们便利,但如何使用这份便利,还需要我们保持理性和尊重他人边界的意识。

技术赋予我们定位他人的能力,但这种能力并非没有边界。在按下“定位”按钮前,了解法律红线比掌握操作方法更为重要。

法律法规限制

我国对个人位置信息保护有着明确规定。《个人信息保护法》将行踪轨迹列入敏感个人信息,原则上禁止任何组织或个人随意收集、使用他人位置数据。

刑法中设有“侵犯公民个人信息罪”,非法获取、出售或提供行踪轨迹信息,情节严重的可能面临刑事处罚。去年某地就有一男子因持续追踪前女友位置被判刑,这个案例给我们敲响了警钟。

运营商的位置服务同样受到严格监管。即使你使用的是正规渠道,未经对方明确授权仍然构成违法。法律不会因为技术手段的“正规”而放宽对隐私侵犯的认定标准。

隐私权保护

每个人的行踪信息都属于高度私密领域。想象一下,如果有人能随时掌握你的位置——你去了哪里、见了谁、停留多久,这种被监视的感觉确实令人不安。

位置数据能透露的信息远超我们想象。通过分析某人的行动轨迹,可以推断其生活习惯、社交圈子甚至健康状况。这些信息一旦泄露,可能被用于骚扰、敲诈或其他非法目的。

我认识一位律师朋友,她处理过不少因位置追踪引发的纠纷。其中一个案例是员工被公司暗中定位,虽然公司声称是为了管理需要,但最终被认定侵犯了员工隐私权。

合法使用的情形

在特定场景下,位置追踪确实具有正当性。家长监护未成年子女是最典型的例子。法律认可父母对未成年人的保护责任,允许在合理范围内使用定位技术。

企业配备的工作手机也可以安装定位功能,但必须提前告知员工并明确使用范围。比如外勤人员的车辆或设备定位,通常被认为是管理需要而非隐私侵犯。

紧急情况下的生命救援是另一个合法场景。当有人处于危险中,比如老人走失或朋友失联,及时定位可能挽救生命。但即便如此,事后也需要向被定位者说明情况。

执法机关的侦查活动自然不受上述限制,但他们必须持有合法手续。普通公民在任何情况下都不能以“紧急”为借口擅自定位他人。

技术本身是中性的,关键在于使用者的意图和方式。尊重他人位置隐私,本质上就是尊重其作为独立个体的基本权利。在我们享受技术便利的同时,这条底线不容逾越。

掌握定位技术就像手握一把双刃剑,用得好能保护所爱之人,用不好可能伤及无辜甚至触犯法律。在决定使用这类服务前,花几分钟了解这些建议或许能帮你避开不少麻烦。

选择安全可靠的追踪方式

市面上的定位服务五花八门,质量参差不齐。选择时应该优先考虑那些有明确隐私政策、操作透明的正规平台。那些声称能“无声无息追踪任何人”的应用,大概率是骗局或者恶意软件。

运营商提供的家庭定位服务通常是最安全的选择。它们需要双方确认授权,定位精度也相对可靠。我表弟去年给家里老人办理了这项业务,确实在老人迷路时派上了用场。

第三方应用要格外小心。下载前务必查看用户评价和应用权限,那些要求过多不必要权限的应用最好避开。记得检查开发者信息,知名公司开发的应用通常更值得信赖。

免费定位服务往往是最贵的——它们可能通过出售你的数据来盈利。如果必须使用,尽量选择付费的知名服务,至少它们的商业模式是透明的。

保护个人隐私的方法

你的位置信息同样需要保护。定期检查手机应用的定位权限,关闭那些不需要知道你在哪的应用的访问权。这个简单的习惯能大大降低信息泄露风险。

分享位置时要保持警惕。社交媒体上的位置打卡可能暴露你的生活习惯,给不法分子可乘之机。有位朋友就因为在社交平台频繁晒位置,家里险些遭窃。

使用公共Wi-Fi时尽量避免进行需要定位的操作。这些网络的安全性难以保证,你的行踪数据可能在传输过程中被截获。如果需要精确定位,移动数据通常是更安全的选择。

手机丢失后的第一件事应该是远程锁定和清除数据。现在大部分智能手机都自带这个功能,提前设置好能在紧急时刻保护你的隐私。

遇到非法追踪的应对措施

如果你怀疑自己被非法追踪,保持冷静很重要。先检查手机里是否安装了来源不明的应用,特别是那些你记不得什么时候下载的。

发现异常后的第一时间应该是保存证据。截图、记录异常情况发生的时间地点,这些都可能成为日后维权的关键证据。我听说过一个案例,当事人就是靠保存的聊天记录赢得了诉讼。

及时寻求专业帮助。可以向手机品牌客服咨询检测方法,或者向网警报案。公安机关有专业设备能检测出是否被跟踪,这个资源很多人都不知道利用。

更换设备是最彻底的解决方式之一。如果确认被恶意软件感染,有时候格式化都难以完全清除,这时候考虑更换手机可能是更明智的选择。

最后,培养良好的数字安全意识比任何防护措施都重要。定期更新系统、不点击可疑链接、谨慎授权应用权限,这些习惯能在源头上减少被追踪的风险。

技术应该让生活更安心,而不是更焦虑。正确使用定位服务,既保护他人也保护自己,这才是科技发展的本意。