输入对方手机号查位置:合法方法、技术原理与隐私保护全指南

手机定位这件事听起来像是科幻电影里的情节,实际上它已经成为我们日常生活的一部分。你可能已经注意到,叫外卖时能实时看到骑手位置,家人共享位置时能知道彼此在哪。这些便利背后都离不开手机定位技术的支持。

手机定位技术是什么

简单来说,手机定位就是通过各种技术手段确定手机所在的地理位置。这就像给手机装上了“电子眼睛”,让它能告诉别人“我在这里”。

记得去年我帮父母设置手机时,他们对于手机能精确定位到具体楼栋感到非常惊讶。这种技术确实改变了我们的生活方式——从导航到社交,从安全防护到商业服务,手机定位已经渗透到各个领域。

手机号定位如何工作

当你输入某个手机号码查询位置时,系统通常通过几种方式获取位置信息。最常见的是基站定位,手机会自动连接最近的通信基站,通过计算与多个基站的距离差就能大致确定位置。

另一种是GPS定位,这种方式更精确,可以精确到几米范围内。智能手机通常会将多种定位方式结合起来使用,根据环境和需求自动选择最合适的方案。

常见的定位技术类型

目前主流的定位技术主要有三种:GPS卫星定位、基站定位和Wi-Fi定位。

GPS定位依靠卫星信号,在户外环境下精度最高;基站定位利用电信运营商的网络,覆盖范围广但精度稍低;Wi-Fi定位则通过识别周边的无线网络来确定位置,在室内环境中特别有用。

这些技术各有优劣,实际应用中往往会混合使用。比如手机在室外可能主要使用GPS,进入大楼后自动切换到Wi-Fi定位,确保始终能提供相对准确的位置信息。

手机定位技术的发展确实给我们带来了很多便利,但同时也引发了对隐私保护的思考。了解这些基本原理,能帮助我们更理性地看待和使用这项技术。

在了解手机定位技术的基本原理后,我们很自然地会想到一个问题:输入别人手机号查位置这件事,到底合不合法?这个问题就像一把双刃剑,用得好能保护安全,用得不好就可能侵犯他人权益。

个人隐私保护相关法律法规

我国对个人隐私的保护越来越严格。《个人信息保护法》明确规定,手机位置信息属于敏感个人信息,未经本人同意不得收集和使用。这条规定不是摆设,它实实在在地保护着每个人的行动自由。

我有个朋友在律师事务所工作,他告诉我去年他们就处理过一起案件:有人未经允许追踪伴侣行踪,最终被认定侵犯隐私权。法律对这类行为的界定相当清晰——位置信息就像日记本里的内容,未经允许翻看就是侵权。

除了专门的信息保护法,《民法典》和《网络安全法》也都对个人位置信息保护作出了规定。这些法律共同构筑了一道保护墙,确保每个人的行踪轨迹不被随意窥探。

合法使用手机定位的场景

当然,不是所有定位行为都是非法的。在特定情况下,查询他人位置完全合法。比如父母为了未成年子女的安全进行定位,这在法律上是被允许的。企业为管理公司配发的手机而定位员工,只要事先明确告知并获得同意,也是合规的。

执法部门在办理案件时,经过合法程序可以要求运营商提供嫌疑人位置信息。这种基于公共安全的定位,法律给予了明确支持。

紧急救援也是个典型例子。当有人拨打急救电话时,系统自动获取呼叫者位置以便快速施救。这种为保护生命安全的定位,不仅合法而且必要。

非法定位的法律风险与后果

如果未经授权擅自定位他人,可能面临三重风险:民事赔偿、行政处罚甚至刑事责任。轻则赔礼道歉、赔偿损失,重则可能涉及侵犯公民个人信息罪。

去年某科技公司就因非法收集用户位置数据被处以巨额罚款。这个案例给所有企业提了个醒:位置信息不是你想查就能查。

对于个人来说,偷偷安装定位软件跟踪他人,一旦被发现,不仅要承担法律责任,还可能破坏人际关系。信任就像玻璃,一旦破裂就很难复原。

法律对这类行为的处罚力度正在不断加大。现在一个简单的定位行为,可能带来你意想不到的严重后果。在按下“查询”按钮前,最好先想想这个动作的法律边界在哪里。

位置信息确实很有用,但用法必须合法。就像开车需要驾照一样,查询他人位置也需要“法律许可”。懂得这些规则,才能既享受技术便利又不触犯法律。

走进任何应用商店搜索"手机定位",你会看到琳琅满目的软件选择。它们像不同型号的望远镜,有的清晰精准,有的模糊失真。了解这些工具的特性,能帮你做出更明智的选择。

运营商官方定位服务

三大运营商都提供官方定位服务,这就像直接从源头取水。中国移动的"和定位",中国联通的"沃定位",中国电信的"天翼定位",它们基于基站数据,准确性相当可靠。

我记得去年帮亲戚寻找走失老人时,就是通过运营商服务快速锁定了大致范围。这种服务不需要安装额外APP,但需要机主本人授权或知道服务密码。它的覆盖范围很广,只要手机有信号就能定位,不过精度通常在百米级别。

运营商服务的优势在于稳定性。它们不会突然下架,也不会偷偷收集多余数据。缺点是操作相对繁琐,需要提供各种验证信息,紧急情况下可能不够快捷。

第三方定位软件介绍

第三方定位软件就像市面上的各种导航仪,功能各异,良莠不齐。它们主要分为两类:需要安装的APP和纯网页查询工具。

那些号称"输入号码立即定位"的网页工具,十个里有九个是骗局。它们要么索要高额费用,要么诱导下载恶意软件。真正能工作的第三方软件,通常需要在目标手机上安装客户端。

市面上一些知名的家庭安全类APP,如"家庭卫士"、"宝贝定位"等,确实能实现位置共享。但它们都需要在双方手机上安装,并获得明确授权。这些软件往往附加了电子围栏、轨迹记录等增值功能。

选择第三方软件时要格外谨慎。有些打着免费旗号的软件,可能在后台偷偷运行,消耗电量不说,还可能导致个人信息泄露。

定位软件的准确性与局限性

所有定位软件都面临一个共同问题:精度波动。就像天气预报,它告诉你大致情况,但无法精确到每分钟的变化。

基于GPS的定位在室外空旷处最准确,误差可以控制在10米内。但进入室内或地下,精度就会大幅下降。基站定位覆盖范围广,但精度只能到几百米,在城市密集区稍好一些。

WiFi定位是个有趣的补充。它通过识别周边的无线网络来估算位置,在室内环境中表现不错。不过这三种技术通常混合使用,取长补短。

我测试过几款主流定位软件,发现同一个位置在不同时间点的定位结果会有差异。天气、建筑密度、手机型号都在影响着最终精度。软件宣传的"精确到米"更多是理想状态下的表现。

电池续航也是个现实问题。持续的精确定位会快速消耗电量,这也是为什么很多定位软件采用间歇性更新的原因。想要实时追踪,就得接受更短的电池使用时间。

技术永远在进步,但目前的定位软件仍无法做到电影里那种随时随地 pinpoint 的精确度。理解这些局限,能让你更合理地使用这些工具。

手机定位就像一把双刃剑,用得好能保护重要的人,用得不好就会伤害彼此信任。掌握正确的使用方法,让技术真正服务于生活。

获得对方授权的合法方式

任何涉及他人位置的查询,授权都是不可逾越的红线。这就像进入别人家门,必须获得主人邀请。直接输入手机号就能定位的宣传,多半游走在法律边缘。

最稳妥的方式是当面沟通。打开手机设置,向对方展示定位共享的功能与用途。很多人在了解这是为了安全而非监视后,都会欣然同意。我帮朋友设置过亲子定位,就是在餐桌上边演示边解释完成的。

家庭共享功能是内置的授权渠道。苹果的“查找”网络、谷歌的“位置共享”,都需要对方点击确认。这些系统设计得很人性化,被邀请方可以随时关闭共享,掌握着完全的自主权。

书面同意在特定场景下很有必要。企业为外勤员工配发工作手机时,会在劳动合同中明确位置管理条款。这种白纸黑字的约定,既保障了管理需求,也维护了员工权益。

临时授权正在成为新趋势。某些社交软件允许临时共享位置两小时,适合聚会找人或短途旅行。时间一到自动关闭,既解决了当下需求,又避免了长期监控的顾虑。

家庭安全定位应用场景

家的意义在于守护。定位技术在这里找到了最温暖的归宿,它让关心变得具体可触。

老人防走失是最常见的应用。患有阿尔茨海默症的长辈出门时,子女可以通过定位随时查看位置。有位客户分享过,这个功能帮她在商场快速找到了走散的母亲,避免了更大的恐慌。

儿童安全监护需要把握分寸。在孩子上下学路上开启定位,能及时了解是否安全到校。但全天候监控可能适得其反,特别是对青春期的孩子。我建议只在关键时段使用,给孩子留出成长空间。

家庭旅行中的位置共享让彼此安心。在拥挤的景点或大型商场,家人走散时不再需要盲目寻找。打开手机就能看到各自的位置,重逢变得简单许多。

紧急情况下的快速响应值得重视。现在的智能手机大多都有SOS功能,触发时自动发送位置给紧急联系人。这个设计可能一辈子用不上,但用上一次就值了。

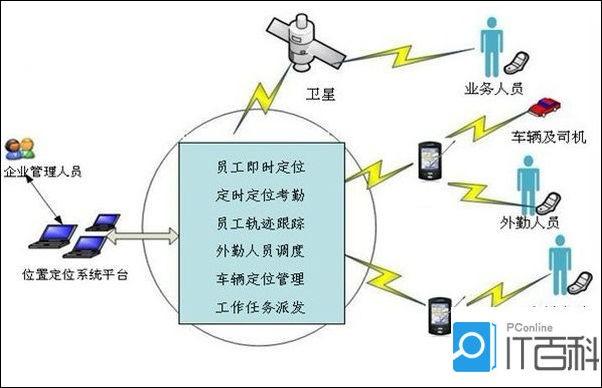

企业员工位置管理规范

工作场所的定位管理需要平衡效率与尊严。它应该是提升协作的工具,而非监视员工的电子眼。

外勤人员管理是最合理的应用。快递员、维修工、销售代表这些岗位,位置信息能优化路线规划,提高服务效率。某物流公司引入定位管理后,配送时效提升了15%,客户投诉明显减少。

安全考勤可以更人性化。传统的定点打卡对移动办公人员很不友好。基于位置的电子考勤允许在指定区域内签到,既保证了出勤真实,又给予了灵活空间。

隐私保护条款必须明确。优秀的企业会规定定位数据的访问权限、存储期限和使用范围。普通员工的位置数据可能只有直属主管有权查看,且半年后自动删除。

透明化操作建立信任。有些公司会定期向员工展示收集了哪些位置数据,用于什么用途。这种开放的态度反而赢得了员工的理解与配合。

定位功能用对了是守护,用错了就是束缚。每一次点击“共享位置”时,都该问问自己:这个行为是在连接彼此,还是在制造隔阂。

手机定位技术让世界变得更透明,但这份透明不该以牺牲个人隐私为代价。保护自己的位置信息,就像锁上自家大门一样自然且必要。

如何防止被非法定位

位置信息泄露往往发生在不经意间。那些声称输入手机号就能查位置的软件,很多都是隐私陷阱。

应用程序权限是需要重点关注的环节。安装新应用时,仔细查看它要求的权限列表。一个计算器软件索要位置信息,这显然不合常理。我习惯在授权后,过几天再去权限管理里复查,把不必要的权限关掉。

陌生链接和二维码可能藏有追踪代码。上周邻居收到条“快递派送”短信,点开链接后手机就开始发热,后来发现被植入了定位程序。现在我只扫描可信来源的二维码,对陌生链接保持警惕。

公共Wi-Fi是另一个风险点。咖啡馆、机场的免费网络可能被恶意利用,窃取连接设备的位置数据。重要操作时我会切换回移动数据,虽然流量消耗多一些,但安全性更有保障。

定期检查手机后台运行的程序。有些定位软件会伪装成系统应用在后台持续工作。查看电池使用详情是个好方法,异常耗电的应用值得重点关注。

设备物理安全同样不能忽视。手机丢失或被盗意味着所有防护都可能失效。设置复杂的解锁密码,开启远程锁定和擦除功能,这些基础防护在关键时刻能起大作用。

手机隐私保护设置方法

智能手机提供了丰富的隐私控制选项,只是很多人从未认真设置过。

位置服务权限需要精细化管理。在设置里,我可以选择“使用应用期间”才允许定位,而不是“始终允许”。天气预报应用确实需要位置来提供本地天气,但没必要在我睡觉时还持续追踪。

广告跟踪限制能减少数据收集。打开“限制广告跟踪”选项,虽然不能完全阻止广告,但至少切断了部分个性化推荐的数据来源。这个设置在隐私菜单里不太起眼,效果却很明显。

系统服务中的定位项目值得逐一检查。iPhone用户可以在“隐私与安全性”-“定位服务”-“系统服务”里,关闭基于位置的Apple广告、路线学习等非必要功能。这些设置分散在不同层级,需要耐心寻找。

分享位置时学会使用模糊处理。某些社交平台允许分享大致区域而非精确坐标。和朋友约见面时,分享附近商圈比直接发送经纬度更安全。

定期更新操作系统很重要。每个版本更新都会修复已知的安全漏洞。我养成了每月检查更新的习惯,虽然每次下载安装有点麻烦,但想到能堵上安全漏洞,这点时间花得值。

发现被非法定位的应对措施

当你怀疑自己被非法追踪时,保持冷静比盲目操作更重要。

异常现象需要警惕。手机待机时间突然变短,流量消耗异常增加,或者收到奇怪的验证码短信,这些都可能是被监控的信号。有位咨询者就是在发现手机自动重启后,才意识到被安装了间谍软件。

专业检测工具能提供帮助。安装可靠的安全软件进行全盘扫描,某些安全应用专门检测隐藏的追踪程序。如果发现可疑软件,立即进入安全模式卸载。

证据保全很关键。在清理恶意软件前,记得截图保存证据。这些材料在后续报警或法律维权时非常重要。某位受害者就是靠截图追查到实施定位的前同事。

向运营商求助是有效途径。拨打客服热线要求检查号码是否被添加了定位服务,运营商能协助关闭未经授权的增值业务。这个步骤很多人想不到,其实很管用。

法律武器是最后的保障。携带收集到的证据前往公安机关报案,非法定位他人可能构成侵犯公民个人信息罪。去年就有一起案例,当事人通过法律途径让侵权者受到了制裁。

重置手机是彻底解决方案。当不确定手机里还有多少隐藏威胁时,恢复出厂设置是最干净利落的选择。重置前记得备份重要数据,虽然麻烦,但能换来安心。

你的位置信息只该由你自己掌控。每次授权位置共享时,都像在交出一把钥匙——确保你清楚地知道交给了谁,为什么要给,以及随时能收回这份权限。