通过手机号查对方位置:揭秘定位技术与法律边界,保护隐私安全

手机能告诉我们位置这件事本身就很神奇。你可能在地图应用里输入目的地,路线瞬间规划完成。这种便利背后是几种定位技术在协同工作。手机号本身不包含位置信息,它只是一个身份标识。真正实现定位的是手机与外界环境的交互方式。

基站定位技术解析

每部手机都需要与基站保持通信。你的手机会自动搜索附近信号最强的基站进行连接。城市里基站分布密集,农村地区相对稀疏。运营商记录了手机与基站通信的详细信息。

基站定位通过三角测量原理工作。当手机同时与三个或更多基站通信时,系统可以计算出大致位置范围。精度取决于基站密度——市中心可能精确到几百米,郊区可能扩大到几公里。

我记得有次在陌生街区找咖啡馆,导航显示“距离目的地200米内”,这就是典型的基站定位精度。它不需要GPS参与,耗电量极小,即使在室内也能工作。

GPS定位与手机号关联

GPS定位比基站定位精确得多。它通过接收卫星信号计算位置,户外精度可达5-10米。但GPS与手机号没有直接关联,这是个常见误解。

GPS模块计算出坐标后,需要借助手机网络或WiFi将位置数据发送出去。这时手机号作为身份标识,让接收方知道这个位置信息属于哪个号码。没有网络连接,GPS坐标就无法与他人共享。

天气会影响GPS精度。阴雨天我在公园跑步时,运动APP的轨迹经常出现漂移。GPS信号穿透能力弱,在室内或地下停车场基本失效。

运营商定位服务机制

运营商拥有最全面的定位能力。他们掌握着基站数据、用户登记信息和实时通信记录。这种定位通常用于紧急服务,比如拨打急救电话时系统自动获取位置。

运营商定位分为被动记录和主动查询两种。被动记录就像通话详单,保存了通信时的基站信息。主动查询则需要特定授权,比如警方协查时实时追踪手机位置。

这种服务一般不向普通用户开放。去年我朋友手机被盗,警察就是通过运营商协助锁定了手机位置。整个过程需要严格的法律手续,防止滥用定位权限。

三种定位技术各有优劣。基站定位覆盖广但精度一般,GPS精度高但有环境限制,运营商定位最全面但受严格管控。理解这些原理,能帮助我们更理性地看待手机定位服务。

手机定位能力就像一把双刃剑。它能帮我们找到走失的家人,也可能成为侵犯隐私的工具。每次位置查询背后都涉及法律与道德的平衡。这种技术不该被滥用,我们需要清楚它的边界在哪里。

法律边界与隐私保护

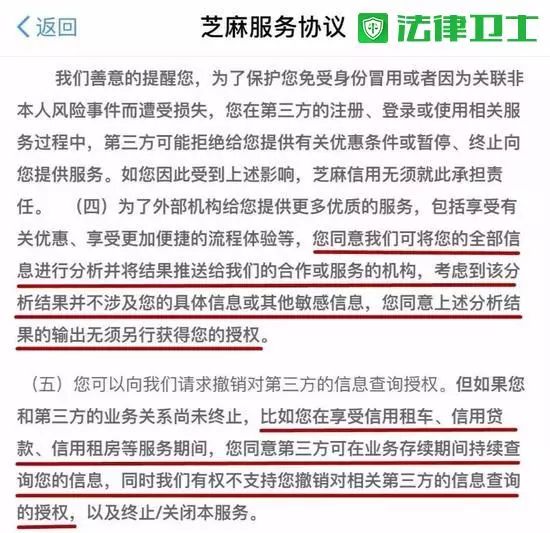

个人信息保护法明确规定位置信息属于敏感个人信息。未经同意获取他人位置可能构成侵权,甚至触犯法律。执法部门在调查案件时也需要遵循严格程序才能调取位置数据。

我记得有个案例,丈夫怀疑妻子出轨,通过某些软件追踪她的行踪。最后法院判决丈夫侵犯隐私权,需要赔偿精神损失。即使是亲密关系,位置监控也需要双方知情同意。

不同国家法律差异很大。欧盟的GDPR对位置数据保护极为严格,而某些地区监管相对宽松。但整体趋势是加强对个人位置信息的保护,未经授权的定位面临越来越大的法律风险。

常见定位服务类型

市面上定位服务主要分三种类型。亲友共享类应用需要双方明确授权,像微信共享位置功能必须对方主动开启。这种基于同意的服务在法律框架内运行。

企业服务类定位用于外勤员工管理或车辆调度。公司需要告知员工并被监控目的,不能超出工作时间和范围。我朋友做销售,公司给他们配了定位手机,但在下班后会自动关闭定位功能。

最危险的是那些声称能秘密定位的第三方应用。它们通常绕过正规渠道,通过诱导安装或系统漏洞获取位置。这些服务往往游走在灰色地带,用户数据安全毫无保障。

安全防范措施

保护位置隐私可以从日常习惯做起。定期检查应用权限,关闭不必要的定位请求。很多游戏和工具应用根本不需要知道你的具体位置。

注意分享位置时的粒度设置。导航时需要精确位置,但社交分享用城市级别就足够了。iOS和Android系统都提供了精准、模糊两种定位模式选择。

谨慎对待陌生链接和安装包。有些恶意软件会伪装成正常应用,一旦安装就在后台持续发送位置数据。如果发现手机异常耗电或流量激增,可能就需要检查是否有可疑程序在运行。

手机定位技术本身是中性的,关键在于如何使用。在法律框架内合理利用能带来便利,越界使用则要承担相应后果。了解这些风险与防范措施,我们才能更安全地享受技术带来的便利。