通过手机号查个人信息的软件:安全使用指南与法律风险规避

手机在我们生活中扮演着越来越重要的角色。你可能遇到过这种情况:一个陌生号码打来电话,你想知道对方是谁;或者收到一条可疑短信,需要确认发送者身份。这时候,通过手机号查询个人信息的软件就进入了人们的视野。

这类软件的基本功能是什么?

这类软件的核心功能是通过输入手机号码,获取与该号码相关的各种信息。常见的信息包括号码归属地、运营商信息,有些还能显示机主姓名、社交账号,甚至更详细的个人资料。

我记得去年有个朋友接到一个推销电话,对方能准确说出他的名字。他用了一个号码查询应用,发现那个号码被多人标记为“房产中介”。这种标记功能在很多查询软件中都很常见,帮助用户识别来电性质。

从技术角度看,这些软件主要通过以下几种方式获取信息: - 接入公开的号码数据库 - 收集用户主动标记的信息 - 整合社交媒体的公开资料 - 利用运营商的部分开放接口

常见的使用场景有哪些?

在日常生活中,这类软件确实能提供不少便利。比如快递员送货时,通过号码确认收件人身份;或者企业HR在招聘时,快速核实候选人留下的联系方式。

另一个常见场景是防范诈骗。很多用户会使用这些软件查询可疑号码,查看是否被其他人标记为诈骗电话。这种“众人拾柴火焰高”的标记机制,确实帮助不少人避免了财产损失。

不过使用过程中需要把握分寸。我认识一位做销售的朋友,他曾经过度依赖这类软件,试图通过客户手机号挖掘更多信息,结果反而引起了对方反感。这个例子提醒我们,工具本身没有对错,关键在于如何使用。

当你输入一个手机号码,点击查询按钮的那一刻,可能从未想过这个简单动作背后的法律边界。那些能够显示机主姓名、住址甚至更多信息的软件,究竟是在提供便利,还是在触碰法律红线?

法律对个人信息保护的规定

我国《个人信息保护法》明确规定,手机号码属于个人信息范畴。任何组织或个人在处理个人信息时,都需要遵循合法、正当、必要和诚信原则。这意味着,未经本人同意,擅自收集、使用他人手机号相关信息,很可能构成违法。

去年我接触过一个案例:某公司销售人员通过第三方软件查询客户信息,结果被客户投诉至网信部门。最终这家公司因违规处理个人信息被处以罚款。这个案例生动说明了法律在个人信息保护方面的严肃态度。

除了《个人信息保护法》,《网络安全法》和《民法典》也都对个人信息保护作出详细规定。三部法律共同构筑起个人信息保护的立体防线,任何通过手机号查询个人信息的软件都必须在这条红线内运作。

合法与非法查询的界限

判断一个查询行为是否合法,关键在于信息获取的途径和使用目的。合法的查询通常具备以下特征:信息来源于公开渠道,查询目的正当,且不涉及个人隐私核心领域。

比如查询一个快递号码的归属地,这通常被认为是合法的,因为归属地信息本身相对公开。但如果通过软件获取机主的身份证号、家庭住址等敏感信息,就明显越界了。

另一个重要因素是“知情同意”。如果被查询者明确知晓并同意自己的信息被查询,这样的行为通常不会构成违法。但在实际使用中,大多数查询都是在对方不知情的情况下进行的,这就使得合法性变得模糊。

我记得有次帮朋友核实一个商务合作方的身份,我们选择了直接致电确认,而不是依赖查询软件。这种直接沟通的方式虽然稍显麻烦,但完全避免了法律风险。

从技术层面看,那些仅显示号码标记、归属地等基础信息的软件,相对更安全。而承诺能提供详细个人资料的平台,往往游走在法律边缘。用户在选择时需要格外谨慎,避免因一时好奇而触犯法律。

输入一个陌生号码,很多人会本能地想知道对方是谁。这种好奇心催生了各类查询软件的市场。但当你打开应用商店搜索时,会发现这些工具形形色色,质量参差不齐。

官方授权的查询平台

最可靠的查询渠道往往来自官方。三大运营商都提供了号码识别服务,比如中国移动的“和彩印”、中国电信的“天翼防骚扰”。这些功能主要显示来电的企业标识,或对骚扰电话进行标记。

我上个月刚帮父母设置了电信的防骚扰功能。当陌生来电时,手机会显示“外卖配送”或“快递物流”这样的标签。虽然不能看到具体个人信息,但这种官方服务确实能提供基本的识别帮助。

12321网络不良与垃圾信息举报受理中心也推出了号码查询服务。用户可以通过其官方网站或App查询被多人标记为骚扰电话的号码。这类平台的数据来源于用户集体举报,信息相对公开透明。

值得一提的是,这些官方平台通常功能单一,只能显示号码类型和标记次数。它们不会提供机主的姓名、住址等隐私信息,这也正是其合法性的体现。

第三方查询工具

应用商店里能找到更多第三方开发的查询软件。它们的功能差异很大,从简单的归属地查询,到声称能显示机主详细资料的都有。

一些知名的手机安全软件,比如360手机卫士、腾讯手机管家,都内置了号码查询功能。这些工具主要依靠用户标记的数据库,显示号码是否为骚扰、诈骗或推销电话。使用体验上,它们确实能帮助用户避开一些不必要的来电。

但市场上也存在一些声称能“深度查询”的软件。它们往往以“人肉搜索”、“身份验证”为卖点,承诺能提供更多个人信息。这类软件的真实性很值得怀疑,多数情况下要么信息不准确,要么就是通过非法渠道获取数据。

我试用过其中一款软件,输入自己的号码测试,结果显示的信息有一半都是错误的。这种体验让我对这些工具的可靠性产生了强烈怀疑。

从技术角度看,正规的第三方工具主要依赖两种数据来源:公开的号码数据库和用户共享的标记信息。而那些声称能获取非公开个人信息的软件,要么是在虚张声势,要么就是在法律边缘游走。

选择这类工具时,用户需要保持清醒。功能越夸张的软件,潜在风险往往越大。毕竟在个人信息保护日益严格今天,真正合法获取详细个人资料的渠道极为有限。

手机号查询工具像一把双刃剑。用对了能帮我们识别骚扰电话,用错了可能让自己陷入信息泄露的漩涡。掌握安全使用的技巧变得尤为重要。

选择正规平台的技巧

下载查询软件前先看开发者的背景。运营商官方应用、知名安全公司出品的产品通常更可靠。那些名字听起来很夸张的“全能查询神器”反而要格外小心。

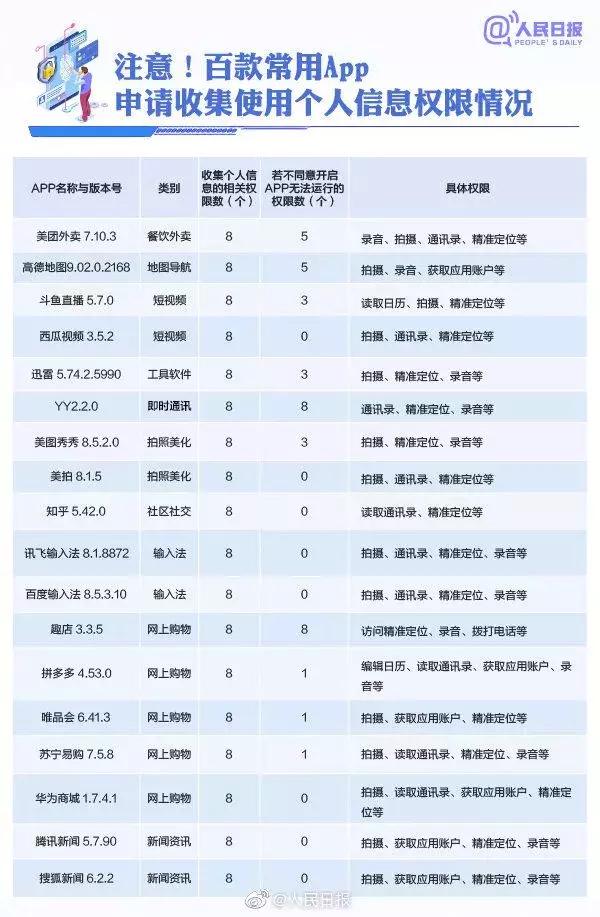

检查应用权限是个简单有效的方法。上周我帮同事检查手机时,发现一款查询软件竟然要求读取通讯录和短信权限。正规的号码查询工具根本不需要这些权限,这种过度索权明显有问题。

用户评价能透露很多信息。重点看差评内容,如果多人提到“虚假信息”、“频繁广告”或“自动扣费”,这个软件就该直接放弃。评分高低可以刷出来,但具体的投诉内容往往更真实。

查看隐私政策虽然枯燥却很必要。正规平台会明确说明数据来源和使用方式。如果隐私条款含糊其辞,或者干脆没有隐私政策,这样的软件最好不要碰。

我习惯在下载前先搜索“软件名+投诉”或“软件名+骗局”。这个方法帮我避开了好几个有问题的应用。网络上的用户反馈有时比官方介绍更有参考价值。

防范信息泄露的方法

使用查询服务时,尽量减少个人信息的输入。很多软件会要求注册并提供额外信息,其实大多数情况下只需输入要查询的号码就够了。

避免使用同一密码注册不同的查询平台。有朋友曾经在多个类似网站使用相同密码,结果其中一个网站数据泄露,导致其他账户也面临风险。为这类服务设置专用密码是个不错的习惯。

注意查询后的痕迹清理。使用完毕后,及时退出登录,清除浏览器缓存和历史记录。特别是使用公共设备或他人手机查询时,这个步骤不能省略。

对需要付费的查询服务保持警惕。真正有用的号码识别功能通常是免费的,那些要求高价购买“会员”或“高级查询”的服务,很多时候并不值得。

留意手机话费异常。有些恶意软件会在后台偷偷订阅付费服务。定期检查话费清单,发现不明扣费立即联系运营商。

免费往往是最贵的。这句话在查询软件领域特别适用。那些完全免费却承诺提供详细个人信息的工具,很可能是通过收集用户数据来盈利。

使用虚拟号码进行测试是个聪明的做法。你可以先用自己另一个号码或家人的号码试一下软件的准确度。如果连熟悉号码的信息都查不准,这个软件的可靠性就值得怀疑了。

记得定期检查手机已授权的应用列表。移除那些长时间不用的查询软件,减少个人信息暴露的可能。手机安全就像居家安全,不需要的门窗记得及时关上。

那些声称能通过手机号查到详细个人信息的软件,表面上是便利工具,实际上可能藏着不少陷阱。很多人被“一键查询”的便利性吸引,却忽略了背后暗藏的风险。

个人信息泄露风险

使用这类软件时,你输入的要查询号码可能只是开始。软件往往在你不知情的情况下,收集你的设备信息、位置数据甚至通讯录内容。这些数据一旦泄露,后果可能超出你的想象。

我认识一位做电商的朋友,为了核实客户信息用了某款查询软件。后来发现自己的客户资料被倒卖,竞争对手居然拿到了他的完整客户名单。这种反向数据收集在不良软件中并不少见。

查询记录本身也会成为敏感信息。你的查询行为暴露了你的关注对象,这些行为数据可能被用于用户画像分析。想象一下,你查询某个号码后,就开始收到相关推销电话,这绝非巧合。

恶意软件会伪装成查询工具。它们打着“号码归属地查询”、“陌生来电识别”的旗号,实际上在后台偷偷上传你的通讯录和聊天记录。这种案例在网络安全报告中屡见不鲜。

数据二次利用是个隐形陷阱。即使软件本身不直接泄露信息,它收集的数据可能被用于其他商业用途。比如个性化广告推送,或者更隐蔽的数据交易。

云端存储的安全隐患经常被忽略。你的查询记录和个人信息存储在他人服务器上,一旦发生数据 breach,你完全无法控制这些信息的流向。

法律风险与后果

未经授权查询他人信息可能触犯法律。《个人信息保护法》明确规定,处理个人信息应当取得个人同意。随意查询他人隐私信息,即便出于好奇也可能构成侵权。

去年有个典型案例,某人使用查询软件获取他人住址后上门骚扰,最终被以侵犯公民个人信息罪起诉。这个判决给所有随意使用查询工具的人敲响了警钟。

提供非法查询服务的平台同样要承担法律责任。开发或运营这类软件,可能面临高额罚款甚至刑事责任。用户在选择服务时,实际上也在间接支持某种商业模式。

证据合法性是个专业问题。通过非法途径获取的信息不能作为法律证据使用。如果你是为了维权而查询信息,这种方式得到的结果反而可能让你在法庭上陷入被动。

跨境数据流动带来额外风险。有些查询软件的服务器设在境外,这涉及到数据出境的法律合规问题。你的查询行为可能无意中违反了数据本地化存储的规定。

协助侵权风险容易被忽视。即使你只是普通用户,但如果你将查询到的信息转发给第三方,或者用于商业用途,责任范围就会扩大。

罚款金额可能超出预期。根据相关法律,违法处理个人信息的处罚上限可达五千万元或上年度营业额的百分之五。这个数字对个人用户来说同样具有警示意义。

民事责任不容小觑。信息被泄露的当事人可以要求赔偿精神损害,这类诉讼在国内已经有多起胜诉案例。赔偿金额虽然不等,但诉讼过程本身就足够耗费心力。

记得那个比喻:使用这些查询软件就像在别人的花园里摘花,你可能觉得只是随手一摘,实际上已经侵犯了他人的权益。信息安全与个人隐私的边界,需要我们每个人用心守护。

在了解了手机号查询软件的各种风险后,你可能在思考:如果确实需要核实某些信息,有没有更安全可靠的选择?答案是肯定的。与其冒险使用那些来路不明的查询工具,不如了解一些合法的替代方案。

合法的信息查询途径

运营商官方渠道是最稳妥的选择。比如需要确认号码归属地,直接拨打客服热线或使用官方APP就能获得准确信息。这些数据来自第一手来源,既权威又安全。

我记得去年帮家里老人处理骚扰电话时,就是通过运营商客服核实了号码归属。整个过程完全合规,而且客服还提供了屏蔽骚扰电话的额外建议。

政府公共服务平台值得关注。工商登记信息可以通过国家企业信用信息公示系统查询,这个官方平台免费向公众开放。需要核实企业联系方式时,这里提供的信息最具权威性。

司法公开平台是另一个可靠来源。中国裁判文书网、法院公告网等平台可以查询到案件相关的公开信息。这些信息都经过严格审核,在法律允许范围内公开。

银行和支付平台的官方核实渠道。遇到可疑转账要求时,可以通过银行官方热线核实对方账户信息。支付宝和微信支付也提供了商户资质查询功能,这些都是经过授权的安全查询方式。

实名制认证服务的合理使用。部分正规平台在用户授权前提下,会提供身份信息核验服务。比如某些共享经济平台对服务提供者的背景审核,这种查询是在明确告知并获得同意的基础上进行的。

职场社交平台的有限信息查询。LinkedIn、脉脉等平台上的公开职业信息,只要是企业或个人主动公开的,都可以作为参考。但要注意区分公开资料和隐私数据的界限。

保护个人信息的建议

养成定期检查个人信息暴露程度的习惯。在搜索引擎中输入自己的手机号,看看能搜到什么结果。这个简单的动作能让你意识到哪些信息已经处于公开状态。

谨慎授权APP权限是个老生常谈却至关重要的建议。安装新应用时,仔细阅读权限请求内容。特别是通讯录、短信等敏感权限,除非必要否则不要轻易授予。

不同场景使用不同号码的策略很实用。可以准备一个副号用于注册不重要的网站和外卖订单,主号则保留给亲友和重要联系。这个小小的习惯能有效减少信息泄露风险。

我在工作中接触到很多信息安全案例,发现绝大多数信息泄露都源于用户随意授权和密码重复使用。设置独特的密码虽然麻烦,但确实是保护自己的第一道防线。

注意销毁废弃单据上的个人信息。快递面单、银行回执这些看似不起眼的纸张,往往包含大量个人数据。撕碎或涂黑后再丢弃,这个举手之劳能避免很多麻烦。

谨慎参与街头问卷调查和扫码领礼品活动。这些活动经常以收集个人信息为目的,而你对这些数据的后续用途几乎无法控制。

关注手机丢失后的应急措施。提前设置好手机找回功能,了解运营商的挂失流程。最好在云端备份重要数据,这样即使设备丢失也不会造成信息永久遗失。

定期更新软件和系统补丁。很多信息泄露事件都是利用已知的系统漏洞,保持设备更新能有效防范这类风险。

对“免费”服务保持警惕。如果某个服务不需要付费,那么你很可能就是产品本身。仔细阅读隐私政策,了解平台如何利用你的数据创造价值。

最后分享一个观察:在数字时代,保护个人信息就像保持个人卫生一样,需要成为日常习惯。这些防护措施开始时可能觉得繁琐,但久而久之就会变成自然之举。你的信息安全,终究要靠自己来守护。