黑客查微信聊天记录吗?揭秘真相与防护技巧,保护隐私安全

手机屏幕亮起,微信图标安静地躺在桌面。你可能从未想过,那些看似私密的对话,正被某些人虎视眈眈。黑客真的能窃取微信聊天记录吗?答案是肯定的,但过程远比电影里演的要复杂。

1.1 黑客技术手段揭秘:从社交工程到恶意软件

黑客获取微信聊天记录的手段五花八门。最常见的是社交工程攻击——他们不会直接破解微信的加密系统,而是通过欺骗你来获取登录凭证。比如伪装成微信客服发送钓鱼链接,诱导你在伪造的登录页面输入账号密码。

恶意软件是另一个主要威胁。去年我朋友就遇到过这种情况,他收到一条附带压缩文件的陌生消息,解压后电脑突然变得异常卡顿。后来才发现那是个键盘记录程序,窃取了他所有社交平台的登录信息。

远程访问木马(RAT)更令人防不胜防。这类恶意软件一旦植入你的设备,黑客就能像操作自己手机一样查看你的微信聊天记录,甚至实时监控你的对话。微信的端到端加密确实存在,但如果设备本身被控制,再强的加密也形同虚设。

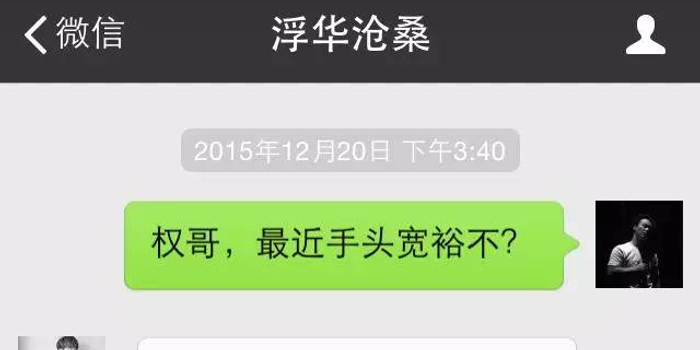

1.2 真实案例分析:微信聊天记录被盗的警示

某上市公司高管曾遭遇精心设计的攻击。黑客通过LinkedIn获取其个人信息,伪装成业务伙伴发送带有恶意附件的邮件。附件中的代码利用手机系统漏洞,悄无声息地安装了监控软件。三个月内,该高管的所有微信商业谈判记录都被窃取,导致公司蒙受巨大损失。

另一个案例中,一名普通用户只因连接了公共场所的免费WiFi,微信会话就被中间人攻击截获。黑客在同一个网络下,通过ARP欺骗将流量重定向到自己的设备。虽然微信使用TLS加密,但配置不当的网络环境仍可能让加密失效。

这些案例告诉我们,无论是商界精英还是普通用户,都可能成为黑客的目标。你的聊天记录价值,可能远超你的想象。

1.3 技术防护与人性弱点:黑客的突破口

微信的安全团队确实在不断升级防护措施。每次更新都在修补已知漏洞,增强加密强度。但技术防护永远在与人性的弱点博弈。

黑客最擅长利用的就是人类的信任心理。他们会研究你的社交网络,模仿你朋友的语言习惯,在你不设防时提出看似合理的请求。“帮我收个验证码”这样的简单要求,背后可能是正在进行的账号盗用。

我记得有次接到冒充老同学的微信,说手机丢了需要紧急登录微信。幸好当时多问了几句确认身份,否则很可能就中了圈套。这种针对性的社交工程攻击,成功率往往比纯技术攻击高得多。

设备丢失或二手转卖也是常见风险点。很多人以为退出微信就安全了,却忘记清除设备上的缓存数据。这些残留信息,可能成为黑客复原聊天记录的关键碎片。

技术防护可以阻挡大部分自动化攻击,但面对精心设计的社会工程学手段,最终的安全防线始终是使用者自身的警惕性。

当黑客的手指在键盘上敲击,试图突破微信的安全防线时,他们触碰的不仅是技术壁垒,更是一条明确的法律红线。这些行为在法律眼中,从来不是虚拟世界的游戏,而是实实在在的违法犯罪。

2.1 侵犯隐私权的法律红线

我国《民法典》明确规定,自然人享有隐私权。微信聊天记录作为个人通信内容,属于法律保护的隐私范畴。任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。

去年我接触过一个咨询案例,某公司员工因怀疑配偶出轨,雇佣黑客获取对方的微信聊天记录。最终不仅婚姻关系破裂,雇佣双方还都面临侵犯隐私权的民事诉讼。法院判决明确指出,即使存在亲密关系,私自获取他人聊天记录依然构成侵权。

隐私权的保护边界相当清晰。即使你能通过技术手段获取他人的微信聊天记录,法律上这依然是被严格禁止的行为。微信聊天记录中可能包含个人身份信息、财务数据、商业机密,甚至国家秘密,这些都在法律的重点保护范围内。

2.2 黑客行为的刑事责任与法律后果

黑客行为一旦越过技术探索的界限,就可能构成刑事犯罪。《刑法》第二百八十五条明确规定,非法获取计算机信息系统数据罪可处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,刑期可能升至三年以上七年以下。

某个真实判决让我印象深刻。一名黑客利用漏洞获取了数百人的微信聊天记录,并以此进行敲诈勒索。最终法院以非法获取计算机信息系统数据罪和敲诈勒索罪数罪并罚,判处其六年有期徒刑。这个案例清晰地展示了法律对这类行为的零容忍态度。

除了刑事责任,黑客还可能面临巨额民事赔偿。受害者不仅可以要求赔偿直接经济损失,还能主张精神损害赔偿。如果涉及商业秘密,赔偿金额可能达到惊人的数字。

2.3 受害者维权的法律途径与证据保全

如果你发现自己的微信聊天记录被窃取,第一时间应该固定证据。截图保存异常登录提醒,记录可疑的时间节点。这些细节在后续的法律程序中至关重要。

向公安机关报案是最直接的维权途径。网络犯罪侦查部门具备专业的技术能力,能够追踪黑客的IP地址和作案痕迹。记得保留好手机等原始设备,这是最重要的物证。

民事诉讼也是有效的救济手段。你可以要求黑客停止侵害、赔礼道歉,并赔偿损失。我认识的一位受害者就通过民事诉讼,成功获得了精神损害赔偿和经济损失补偿。

行政投诉同样值得尝试。向网信部门举报黑客行为,他们有权对违法者进行行政处罚。多个渠道同时推进,往往能取得更好的维权效果。

法律为隐私保护筑起了坚实防线,但前提是受害者要主动拿起法律武器。沉默只会纵容犯罪,及时维权才能有效遏制黑客的嚣张气焰。

你的微信聊天框里藏着多少秘密?从工作机密到情感倾诉,从财务信息到生活琐事。这些数字痕迹若落入他人之手,后果可能超乎想象。好消息是,通过一些切实可行的防护策略,你能为自己的聊天记录建立起坚固的防御工事。

3.1 基础防护:密码设置与设备安全

密码是你数字生活的第一道门锁。很多人还在使用“123456”或生日这类简单组合,这就像把家门钥匙放在门垫下面。我有个朋友曾经因此中招,他的微信被陌生人登录,幸好及时发现没有造成更大损失。

设置密码时,混合大小写字母、数字和特殊符号是最基本的要求。避免使用连续数字或常见单词。定期更换密码也是个好习惯,特别是当你怀疑账户可能面临风险时。

设备安全同样关键。你的手机就是通往微信世界的钥匙。记得开启自动锁屏功能,设置合理的锁屏时间。在公共场所使用手机时,留意周围环境,防止他人窥屏。

手机丢失或被盗时要立即行动。通过其他设备登录微信,在设置中开启“账号保护”功能。这个简单操作能阻止新设备直接登录你的账号,为你争取宝贵的处理时间。

3.2 进阶防护:双重验证与加密技术

如果说密码是门锁,那么双重验证就是加装了一道防盗门。开启微信的登录设备管理功能,每次在新设备登录都需要验证。这个设置可能多花你几秒钟,但安全系数却成倍提升。

微信支付环节的安全更值得关注。建议单独设置支付密码,与登录密码区分开。启用指纹或面容ID支付,这些生物识别技术比传统密码更难被破解。

聊天记录的加密备份是个常被忽视的环节。定期将重要聊天记录备份到安全位置时,记得选择加密存储。云端备份要确保服务商提供端到端加密,这样即使服务器被攻破,你的数据依然安全。

我认识的一位商务人士就养成了加密备份的习惯。他的手机意外损坏,但因为提前做了加密备份,所有重要的商业对话都得以完整恢复。这种未雨绸缪的做法值得借鉴。

3.3 日常习惯:防范社交工程攻击

最坚固的技术防护也可能败给人为疏忽。社交工程攻击不需要高深技术,它利用的是人性的弱点。那些看似无害的“帮忙投票”、“扫码领红包”链接,可能就是陷阱的开端。

保持警惕心很重要。收到陌生链接时先确认来源,不轻易点击。遇到索要验证码的情况更要谨慎,正规平台永远不会通过这种方式联系用户。记得有次我差点被一个伪装成微信官方的钓鱼网站骗到,幸好多看了一眼网址才避免损失。

在社交媒体上分享生活时要有分寸。过多暴露个人信息可能被黑客利用来进行精准攻击。那些看似普通的“找回密码”安全问题,答案可能就藏在你的社交动态里。

培养定期检查账号安全状态的习惯。查看登录设备列表,清理不认识的设备。留意异常登录提醒,这些细节往往能及早暴露安全问题。数字时代的安全防护,本质上是一场持续的意识较量。

你的聊天记录值得最好的保护。这些防护措施看似琐碎,但坚持下来就能形成强大的安全习惯。毕竟,在这个数字化的世界里,预防永远比补救来得轻松。

手机屏幕亮起的瞬间,你的数字生活就此展开。每一次点击、每一条消息都在数据海洋中留下痕迹。这些看似微不足道的数字碎片,拼凑起来就是你完整的数字画像。在黑客眼中,这些信息可能比银行账户更有价值。

4.1 个人隐私权的重要性与价值

隐私不只是秘密,它是你作为独立个体的基本权利。想象你的聊天记录被公开浏览,那种赤裸感让人不寒而栗。我认识一位记者,她的工作聊天记录一旦泄露,不仅会危及消息源,还可能影响重大新闻报道的进程。

隐私泄露的影响往往具有连锁效应。一条看似普通的聊天记录可能包含你的住址、工作信息、消费习惯,甚至情绪弱点。黑客可以利用这些信息构建精准的攻击方案,从社交工程诈骗到身份盗用,后果难以估量。

数字时代的隐私已经超越个人范畴。你的聊天记录可能涉及家人、朋友、同事的隐私。保护自己的隐私,也是在保护整个社交圈的隐私安全。这种责任感应该成为每个人的数字生存准则。

隐私保护意识需要从小培养。现在孩子们接触电子设备的年龄越来越早,教会他们保护隐私就像教会他们过马路要看红绿灯一样重要。这种意识将伴随他们整个数字人生。

4.2 构建全方位数字安全防护体系

单点防护在当今网络环境下面临巨大挑战。真正的安全需要多层次、立体化的防护体系。就像建造城堡,不仅需要高墙,还需要护城河、瞭望塔和巡逻卫兵。

技术防护是基础,但远非全部。除了强密码和双重验证,还要关注软件更新这个常被忽视的环节。每次系统更新都包含安全补丁,修复已知漏洞。拖延更新就等于给黑客留着一扇未上锁的后门。

设备之间的安全协同很重要。你的手机、平板、电脑应该形成统一的安全策略。在某台设备上发现异常时,要立即检查其他关联设备。这种联动防护能有效遏制安全威胁的扩散。

我给自己设定了每月一次的数字安全自查。检查所有重要账户的登录记录,更新备份方案,清理不再使用的应用权限。这个习惯帮助我及时发现过一个可疑的登录尝试,避免了可能的损失。

人际网络安全同样关键。谨慎选择你授予“信任设备”权限的人,即使是亲密的朋友家人。设置清晰的边界,不在他人设备上登录敏感账户。这些社交层面的防护往往比技术防护更能防患于未然。

4.3 未来趋势:人工智能与隐私保护的博弈

人工智能正在重塑隐私保护的战场格局。一方面,AI能更精准地识别异常登录和行为模式,提供主动防护。另一方面,黑客也在利用AI技术发动更隐蔽、更智能的攻击。

生物识别技术的普及带来新的隐私考量。你的面容、声纹、步态都成为身份验证的方式。这些生物数据一旦泄露,后果比密码泄露更严重,因为你无法像修改密码那样“修改”自己的生物特征。

立法保护在加速跟进,但技术发展总是领先一步。欧盟的GDPR、中国的个人信息保护法都在为数字隐私划定红线。作为个人,了解这些法律的基本要求很有必要,至少要知道自己的权利边界在哪里。

隐私与便利的天平需要每个人自己把握。完全放弃数字服务不现实,过度分享又存在风险。找到适合自己的平衡点,在享受科技便利的同时守护核心隐私,这是数字时代的生活智慧。

未来的隐私保护可能走向“隐私计算”方向——数据可用但不可见。你的聊天记录可以被分析处理,但内容本身始终处于加密状态。这种技术如果真的成熟,或许能终结隐私保护的两难困境。

你的数字足迹独一无二,值得用心守护。培养隐私意识不是要活成惊弓之鸟,而是成为清醒的数字公民。在这个信息流动的时代,保护好隐私就是在保护自己的数字人格。