真正的黑客24小时在线接单qq:揭秘网络黑产产业链与安全防护指南

深夜的电脑屏幕泛着幽蓝的光。QQ消息提示音突然响起,一个陌生头像在列表里闪烁。点开对话框,只有简短几个字:“有单,接吗?”这样的场景正在无数个深夜的电脑前重复上演。

QQ聊天框里的午夜召唤

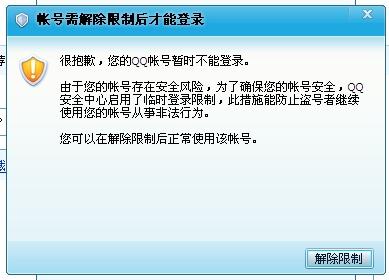

凌晨两点半,小张的QQ突然弹出一条好友申请。验证信息写着“老李介绍,急单”。通过后对方直接发来一份加密文件,要求“先测试能力”。这种开门见山的沟通方式在黑产圈里很常见。

我记得去年有个朋友差点陷入这种陷阱。他在某个技术论坛留下联系方式后,连续一周收到不同账号的“工作邀请”。对方总是用隐晦的词语描述需求:“数据恢复”、“系统测试”、“安全评估”。实际上都是在寻找能突破网络安全防线的“技术人员”。

这些邀约往往带着特定的行话。他们不说“入侵系统”,而说“上门服务”;不说窃取数据,而说“资料整理”。聊天记录里从不会出现敏感词汇,所有交易都通过第三方平台完成。这种谨慎不是没有原因的。

24小时在线背后的真相

为什么这些账号永远显示在线状态?你可能会觉得背后是个不知疲倦的超级黑客。现实往往更简单——那是一个团队在轮流操作同一个账号。东半球的白天是西半球的夜晚,这个简单的时差原理让他们实现了真正的“永不停机”。

有个案例很能说明问题。某安全公司曾监控到一个活跃的接单账号,追踪发现背后是三个年轻人轮流值班。他们分布在三个不同时区,使用统一的脚本自动回复常见问题。只有确认是“真实客户”时,才会转接给核心技术人员。

这种运作模式揭示了一个残酷的事实:黑产已经形成完整的产业链。从引流、客服到技术实施,每个环节都有专人负责。他们像正规公司一样分工明确,只是从事的业务游走在法律边缘。

黑客接单的潜规则与暗语

这个圈子有自己的行为准则。新客户通常要经过“验资”环节——也就是完成一个小型测试任务证明实力。报酬支付往往采用数字货币,中间经过多次转账洗白。

常见的暗语系统很有意思。“扫地”指清除入侵痕迹,“搬家”代表数据窃取,“看门”则是系统漏洞检测。不懂这些行话的新手很容易被识别出来,这也是他们的自我保护机制。

我认识的一个前安全工程师透露,这些交易从来不用明码标价。他们会说“一个苹果”代表一千元,“一颗葡萄”指代某个具体金额。所有沟通都尽量避免留下直接证据。

这些看似神秘的运作方式,其实都指向同一个目的:在虚拟世界中隐藏真实身份,同时高效地完成非法交易。理解这些规则,或许能帮助我们更好地识别和防范网络安全威胁。

键盘在指尖下发出清脆的敲击声。屏幕上的代码行如流水般滚动。同一个技术天才,白天可能是某家科技公司的安全工程师,夜晚却化身网络暗影中的神秘黑客。这种身份切换比我们想象中更常见。

技术天才的堕落之路

他叫李阳,某重点大学计算机系的高材生。大二时就能独立发现知名系统的安全漏洞。毕业时多家互联网公司向他抛出橄榄枝。那时的他充满理想,想要用技术让网络世界更安全。

转折发生在那次同学聚会。有人提起“接私单”赚外快,一个简单的数据恢复任务报酬是他月薪的三倍。第一次,他拒绝了。第二次,报酬变成了五倍。第三次,对方直接预付了定金。

我记得有个案例特别典型。某安全公司的核心研发人员,因为房贷压力开始接“灰色订单”。最初只是简单的漏洞检测,后来逐渐发展到数据提取。被捕时他说:“就像下坡路,迈出第一步就停不下来了。”

这些技术人才往往从小的测试任务开始。雇主会刻意培养他们的“适应性”,报酬逐次增加,任务难度缓慢升级。等到他们意识到问题的严重性,通常已经深陷其中。

网络安全的灰色地带

有些行为确实处在法律定义的模糊区域。比如渗透测试,获得授权就是安全评估,未经许可就是网络入侵。这个界限有时只在一念之间。

企业安全防护的漏洞检测就是个典型例子。白帽黑客通过发现漏洞获取奖金,这种行为受到鼓励。但同样的技术动作,如果目的是勒索或窃取,就构成了犯罪。技术本身没有对错,使用技术的动机决定了一切。

我接触过一个真实案例。某程序员编写了自动化检测工具,本意是帮助企业发现安全隐患。但这个工具后来被他人用于批量扫描政府网站漏洞。法律上很难界定原创者的责任,但这把“钥匙”确实打开了不该打开的门。

这些灰色地带的存在,让很多技术人员在不知不觉中越界。他们可能觉得自己只是在“测试系统安全性”,实际上已经触犯了法律。

金钱诱惑下的道德困境

当技术能够轻松变现,道德底线就开始接受考验。一个高级漏洞在黑市的价格可能是正规渠道的数十倍。这种差距让很多人难以抗拒。

小王的故事很有代表性。他发现自己公司系统的漏洞,按规定上报获得2000元奖励。同一时间,黑市中介开价20万购买这个漏洞的详细信息。他说那晚自己盯着两个数字看了很久。

这种诱惑往往包装成“技术变现”的合理外衣。他们会说:“这只是知识付费”、“你的技术值得更高回报”。实际上是在利用技术人员对收入的不满。

有个现象值得注意。很多涉事者最初都认为自己能控制局面。“只做一次”、“拿到钱就收手”是常见的自我安慰。但一旦尝到快钱的滋味,很少有人能真正停下来。

技术本身是中性的,但技术的使用永远无法脱离人性的选择。在数字世界的双面人生里,每个人都在用自己的方式回答这个古老的命题:当利益与道德冲突时,我们究竟会选择哪条路。

凌晨三点,某金融公司安全中心突然警报大作。监控屏幕上一串异常数据流正在尝试突破防火墙。值班的白帽黑客小陈立即进入战斗状态——这已经是他本周拦截的第七次有组织攻击。网络世界的攻防战从不分昼夜。

黑客与白客的猫鼠游戏

攻击者与防御者在使用同样的工具,掌握同样的技术。区别只在于他们选择站在哪一边。这种博弈就像一场永不停歇的数字军备竞赛。

去年我参与过一个企业安全演练。红队(攻击方)与蓝队(防御方)都是同一家安全公司的专家。攻击方花了三天时间找到系统弱点,防御方只用两小时就完成了加固。但真实的网络攻击中,防御者往往处于被动。

攻击模式正在变得更有耐心。高级持续性威胁(APT)可能潜伏数月才行动。白帽黑客需要始终保持警惕,任何细微的异常都可能是攻击的前兆。

防守方的优势在于对自身系统的熟悉。但攻击者只需要找到一个突破口,防御者却要守护整个系统。这种不对称让网络安全工作者永远处于高度紧张状态。

网络犯罪的代价与惩罚

那个盗取用户数据的黑客最终被判了五年。庭审时法官说:“你敲击键盘的手,本来可以建设,却选择了破坏。”这句话让我印象深刻。

法律对网络犯罪的认定越来越清晰。非法获取计算机信息系统数据,情节严重者可处三年以上七年以下有期徒刑。如果是国家事务、国防建设等特殊领域,刑罚会更重。

除了法律代价,还有职业生命的终结。有过网络犯罪记录的人,几乎不可能再进入正规互联网公司。这个污点会伴随整个职业生涯。

经济处罚同样严厉。某黑客通过勒索软件获利80万,最终被判处罚金200万,并赔偿受害者损失。违法所得永远不及可能付出的代价。

数字时代的安全防护

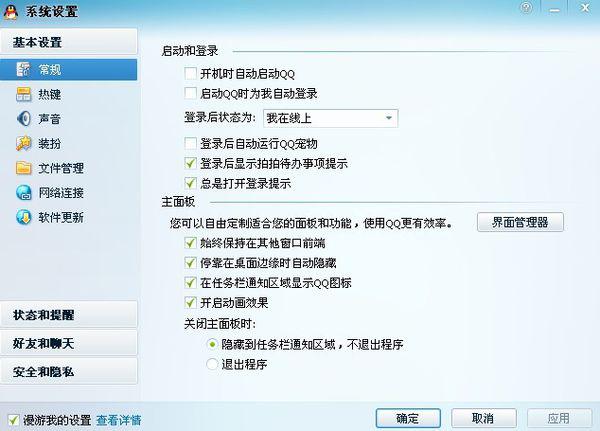

普通用户能做的最简单防护是什么?启用双重验证。这个小小的动作能阻止90%的账户被盗尝试。安全有时候就这么简单。

企业安全需要分层设计。从网络边界防护到终端安全,从数据加密到访问控制。就像中世纪城堡,有护城河,有城墙,还有内堡防御。

我自己的电脑设置了每天自动备份。不是担心被黑客攻击,而是明白任何系统都可能出问题。有备份意味着即使最坏情况发生,也能快速恢复。

安全意识培训比技术投入更重要。很多漏洞都是因为员工点击了钓鱼邮件。技术防护再完善,也防不住人为失误。

定期更新系统是另一个容易被忽视的细节。那个导致大规模数据泄露的漏洞,其实在半年前就有安全补丁。只是没人去点击那个“立即更新”。

网络安全的本质是风险管理。完全杜绝风险不可能,但可以通过合理投入将风险控制在可接受范围。这需要技术、制度和人的完美配合。

在这个虚拟世界的博弈中,我们每个人既是旁观者也是参与者。选择守护而不是破坏,选择建设而不是窃取——这或许就是数字时代最珍贵的品质。

凌晨四点,网络安全应急响应中心的灯光依然亮着。李工刚协助警方完成一起数据泄露案件的溯源,正喝着今天第六杯咖啡。他的团队负责追踪那些隐藏在加密网络背后的黑客,同时也为企业提供安全加固服务。同一个技术能力,在不同选择间划出了清晰的分界线。

合法网络安全服务的价值

上周一家小型电商平台遭遇撞库攻击,我们帮他们重建了安全体系。三天后平台负责人发来消息:单日订单量反而增长了15%。客户发现平台增加了安全认证,购买时更放心了。

合法的安全服务创造的是信任价值。当用户知道自己的数据被妥善保护,他们更愿意进行交易和分享信息。这种信任是数字经济的基石。

企业安全投入往往被视为成本中心。但实际上,每投入一元在安全防护上,可能避免数十元的潜在损失。那个因为数据泄露股价暴跌的上市公司,现在每年在安全上的投入是原来的三倍。

安全服务正在从“救火队”转向“保健医生”。我们不再只是事件发生后应急响应,而是帮助企业建立持续的安全免疫力。定期渗透测试、员工安全意识培训、应急演练——这些预防性措施的效果远胜于事后的补救。

技术向善的正确路径

记得带过的实习生小张,他曾痴迷于破解各种系统。有次他问我:“黑客技术这么厉害,为什么要用来做防御这么无聊的工作?”我让他参加了某次数据泄露事件的受害者访谈。

听完那位因身份信息被盗而背上巨额债务的普通职员的故事,小张沉默了很久。后来他成了团队里最出色的安全研究员。

技术本身没有善恶,但使用技术的人有选择。现在很多顶尖安全专家都有过“灰色经历”,最终都选择了用技术保护而不是破坏。这种转变往往源于对技术后果的真实认知。

白帽黑客社区有个不成文的规定:发现漏洞先通知厂商,给予合理修复时间。这种负责任的披露机制,让技术能力转化为建设性力量。去年我们协助厂商修复的137个高危漏洞,没有一个被恶意利用。

技术向善需要制度保障。漏洞奖励计划让安全研究人员获得合理报酬,同时保护了用户安全。这种双赢模式正在成为行业标准。

构建安全网络环境的责任

家里的智能摄像头被厂商通知存在安全风险,需要立即更新固件。更新过程花了十分钟,期间我在想:如果每个厂商都这么负责,我们的网络环境会安全多少。

设备制造商的安全责任正在被写入法律。欧盟的网络安全认证法案要求联网设备必须满足基本安全要求才能上市。这种源头控制比事后补救有效得多。

个人用户的安全意识同样重要。我母亲现在会主动问我某个链接是否安全,这种警惕性应该成为每个人的习惯。网络安全不只是技术问题,更是行为习惯问题。

教育体系开始重视网络安全素养。侄子的中学开设了网络安全基础课,孩子们在模拟环境中学习如何识别网络威胁。这种从小培养的安全意识,未来会显著改善整体网络环境。

政府、企业、个人在安全生态中各有其责。就像交通系统需要规则、车辆质量和驾驶员技能共同保障安全,网络空间的安全也需要多方协作。

那个选择自首的黑客现在成了我们的安全顾问。他说最欣慰的时刻,是帮助某医院阻断勒索软件攻击,保住了病人的诊疗数据。技术能力的价值,在保护生命时得到了最好的体现。

站在光明与黑暗的边界,每个掌握技术的人都在做选择。而正确的选择,往往不是最容易的那条路,却是能让技术真正发挥价值的那条路。