陈女士被骗万元血汗钱:揭秘冒充客服诈骗手法与紧急应对指南,守护您的财产安全

那个周二的下午,陈女士接到一通自称是某电商平台客服的电话。对方准确报出了她三个月前购买的商品信息和收货地址,声称因系统故障误将她升级为代理商,每月将自动扣除500元代理费。陈女士心里咯噔一下,这笔钱相当于她半个月的菜钱。

事件经过与损失详情

电话那头的“客服”语气急切,说需要银行工作人员协助取消业务。电话很快转接到“银行风控部门”,一位自称王经理的男子要求陈女士将存款转入所谓的“安全账户”进行验证。他反复强调:“这是临时冻结,业务取消后资金会原路返还。”

陈女士跑到最近的ATM机,按照指示操作。第一次转账4999元,对方说验证未通过。第二次转账5000元,对方称系统识别到还有关联账户。当她准备第三次转账时,银行工作人员察觉异常上前询问,这时陈女士才意识到自己可能被骗了。

整整9999元,这是她省吃俭用大半年攒下的积蓄。我记得邻居阿姨也有过类似经历,她被骗后整整一个月都没怎么出门,那种懊悔和自责真的让人心疼。

诈骗手法分析

这种诈骗之所以能成功,关键在于骗子掌握了精准的个人信息。他们通过非法渠道获取消费者的购物记录,让诈骗电话显得真实可信。骗子深谙心理学,制造紧张氛围——“必须在两小时内处理,否则自动扣费”。

他们团队协作演戏,客服、银行经理角色切换自然。利用人们对官方机构的信任,伪造转接流程。要求受害者保持通话状态,切断其与外界联系的机会。我注意到这类诈骗往往选择工作日白天作案,这个时间段年轻人上班,独自在家的中老年人更容易上当。

受害者心理状态描述

陈女士事后回忆,那两小时就像被催眠一样。她说:“当时脑子一片空白,只想尽快解决这个‘扣费’问题。”被骗后的她整夜失眠,反复回想每个细节,责备自己为什么没有多核实一下。

这种诈骗不仅造成经济损失,更带来严重的心理创伤。受害者会产生自我怀疑,对陌生电话产生恐惧。陈女士现在听到电话铃声就紧张,需要家人先接听。她好长一段时间不敢网购,生怕个人信息再次泄露。

金钱损失或许还能弥补,但那种被欺骗的感觉会在心里留下很深的烙印。我们都需要明白,遇到涉及钱财的电话,多一份警惕真的不是小题大做。

陈女士的遭遇并非个例。每天都有无数人落入精心设计的诈骗陷阱。这些骗术就像变色龙,不断变换着外衣,但剥开伪装,内核往往惊人地相似。了解这些常见手段,相当于给我们的钱包装上了一道防护网。

冒充公检法诈骗

“这里是xx市公安局,您的身份证涉及一起重大洗钱案...”这种开场白你或许听过。骗子利用人们对执法机关的敬畏心理,伪造通缉令、逮捕令,要求受害者将资金转入所谓“安全账户”配合调查。

他们通常会使用改号软件,让来电显示确实是公安局或法院的号码。通话过程中能听到背景音里的对讲机声、键盘敲击声,营造出逼真的办案氛围。我亲戚就差点中招,对方甚至通过社交软件发来了带有他照片和身份证信息的“刑事逮捕令”,视觉效果相当震撼。

这类诈骗的可怕之处在于心理操控。骗子会警告受害者案件涉密,不得告知亲友,否则将涉嫌“泄密罪”。在长达数小时的通话洗脑下,很多人的心理防线逐渐崩溃。他们不是笨,只是被专业级的心理战术击溃了。

投资理财诈骗

“保本高收益,专家带队,稳赚不赔...”这些诱人的承诺背后,往往藏着血本无归的陷阱。诈骗分子伪造交易平台,初期让受害者尝到甜头,待大额资金投入后便卷款跑路。

他们擅长包装——豪华办公场地照片、伪造的金融牌照、PS的盈利截图。直播间的“老师”讲得头头是道,群里除了你其他都是托。我关注过一个案例,受害者前三天每天收益10%,第四天投入全部积蓄后,平台就无法登录了。

这种诈骗抓住了人们追求财富的心理。在通货膨胀的压力下,谁都希望钱能生钱。但记住,真正高收益的投资从来不会主动找上门。当有人向你推荐年化收益率超过10%的项目时,你的警报系统就该启动了。

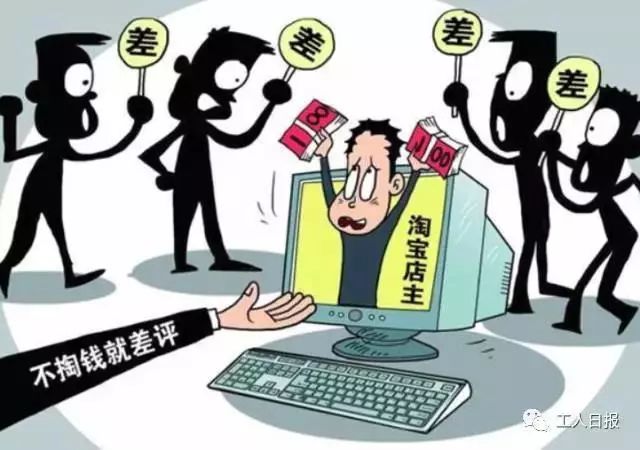

网络购物诈骗

“您购买的商品缺货,需要办理退款...”像陈女士遇到的这类诈骗,核心在于信息泄露与时间压力。骗子准确掌握你的购物信息,制造紧急情况迫使你来不及思考。

他们可能冒充淘宝客服、快递员、售后人员。理由五花八门——商品质量问题要赔偿、快递丢失要理赔、误开会员要取消。最终目的都是引导你进行转账或提供验证码。

现在的购物诈骗越来越精细化。他们会发来看似官方的链接,页面与真实网站几乎一样。要求你输入银行卡号、密码、短信验证码。一旦得手,立即通过网购、充值等方式洗钱。这种骗术特别针对经常网购的年轻人,因为他们对退款流程相对熟悉,反而容易放松警惕。

冒充熟人诈骗

“妈,我手机掉水里了,这是同学手机。学校请了清华教授培训,急需交培训费...”这种冒充子女索要培训费的骗术,让无数家长中招。

骗子通过社交平台搜集信息,了解家庭关系。选择上课时间打电话,让父母无法立即联系到孩子。语气急切,强调机会难得,要求立即转账到指定账户。他们甚至能模仿孩子的说话习惯,增加可信度。

除了冒充子女,还有冒充领导、朋友、业务伙伴的版本。共通点是利用信任关系,制造紧急情况。我朋友公司就发生过财务人员被冒充老板骗走百万公款的案例。事后发现,骗子的QQ头像、签名甚至说话语气都和老板极其相似。

这些骗术都在利用人性弱点——对权威的服从、对利益的渴望、对亲情的重视。识别它们不需要多高深的技巧,只需要在对方提到“钱”的时候,停顿三秒,多问一句,多核实一次。

陈女士的故事让人心痛。那些被骗走的钱,可能是她攒了多年的积蓄,也可能是下个月的房租生活费。诈骗发生后,我们常会想“如果当初多留个心眼就好了”。其实防范诈骗并不需要多么高深的知识,关键在于养成几个简单却重要的习惯。

个人信息保护要点

你的个人信息就像家门钥匙,绝不能随便交给陌生人。现在很多诈骗都始于信息泄露——骗子能准确说出你的姓名、身份证号甚至最近买了什么,这种“知己知彼”让他们显得格外可信。

我有个习惯,收到快递后一定会把面单上的个人信息撕碎。这个小小的动作可能避免大麻烦。在网上填写资料时,非必要不提供真实信息。那些要求输入身份证号、银行卡号的抽奖活动,多半是冲着你的隐私来的。

社交平台是信息泄露的重灾区。很多人喜欢晒机票、晒车票、晒定位,这些都可能成为骗子的素材。记得去年有个案例,骗子通过朋友圈知道了受害者的行程,然后冒充航空公司通知航班取消要求改签退款,差点就得手了。

密码设置要像搭配衣服一样,不同场合用不同的。银行账户、支付密码绝对不要和其他网站相同。最好开启双重验证,就算密码泄露,还有第二道防线。

资金安全防护技巧

钱袋子要系紧,转账前先问自己三个问题:这人我认识吗?这事靠谱吗?这笔钱非转不可吗?

银行账户分级管理是个好办法。日常消费用一个账户,存款用另一个,大额资金存定期或购买理财产品。这样即使不幸中招,损失也能控制在较小范围。我自己的储蓄卡甚至没有开通网银功能,虽然转账麻烦点,但安全系数高了很多。

验证码是资金安全的最后一道门。任何索要验证码的都是骗子,没有例外。银行工作人员永远不会问你要验证码,就像警察不会在电话里办案一样。

警惕所谓的“安全账户”。国家机关不存在什么安全账户,所有要求你将钱转入特定账户配合调查的都是诈骗。如果真的涉及案件,执法人员会当面出示证件和法律文书,绝不会在电话里解决。

识别诈骗电话与信息

诈骗电话和信息通常带着急迫的味道。“你的账户涉案了”“再不处理就要被抓了”“优惠只剩最后半小时”——这些都是经典的施压话术。

正常业务办理会给足考虑时间,骗子却总在催你。记得有次接到自称银行客服的电话,说我信用卡逾期要立即处理,否则影响征信。我直接挂了电话,打银行官方客服核实,果然是个骗局。

来电显示可以伪造,不要完全相信屏幕上那串数字。接到可疑电话,最好的方法是挂断后回拨官方号码确认。我教家里老人一个笨办法:凡是陌生号码谈到钱,一律先挂断,然后让孩子帮忙核实。

短信里的链接别乱点。那些“积分兑换”“违章查询”“中奖通知”的链接,点进去可能就是钓鱼网站。官方通知通常只提醒你登录官方APP或网站办理,不会直接附上链接让你点击。

紧急应对措施

万一发现被骗了,时间就是金钱。这时候慌乱解决不了问题,按步骤行动才能最大限度挽回损失。

立即致电银行客服挂失银行卡,或者通过手机银行APP紧急冻结账户。这个动作越快越好,能防止骗子进行后续转账。有一次我朋友半夜发现信用卡被盗刷,立即通过APP临时冻结,成功止付了一笔大额消费。

保留所有证据——通话记录、聊天截图、转账凭证。这些在报警时至关重要。报警不要犹豫,立即拨打110或前往最近派出所。警察见的诈骗案例多,知道如何快速启动止付程序。

联系支付平台客服。支付宝、微信支付都有专门的投诉举报渠道,提供证据后他们可以尝试拦截资金。虽然不一定能成功,但多一条路就多一分希望。

最后,别太自责。骗子是专业的,他们研究的就是如何让人上当。重要的是从中吸取教训,避免下次再犯。钱财损失可以慢慢赚回来,心理负担不要太重。

发现被骗的那一刻,心脏仿佛瞬间沉到谷底。陈女士告诉我,当她意识到那一万元真的转给了骗子,整个人都在发抖。这种感受我能理解——几年前我母亲也差点被中奖诈骗骗走积蓄,幸好及时发现。被骗后的每一分钟都很宝贵,保持冷静,按照正确步骤行动,真的有可能挽回部分甚至全部损失。

第一时间应采取的行动

确认被骗后的黄金半小时至关重要。这时候骗子可能正在快速转移资金,你的反应速度直接关系到能追回多少钱。

立即停止与骗子的所有联系。不要再接听他们的电话,不要继续聊天,更不要按照他们的指示进行任何操作。有些受害者因为慌乱,会相信骗子“再转一笔就能解冻账户”的鬼话,造成二次损失。

同时联系银行和支付平台。如果是银行卡转账,马上拨打银行客服电话要求紧急止付;如果是通过支付宝、微信转账,立即在APP内投诉举报。这两个动作最好同步进行,家人朋友可以帮忙分担。

保留所有证据这个习惯很重要。通话记录、聊天截图、转账凭证、对方账号信息——这些都是后续报警的关键材料。我建议每个人都应该在手机里存好银行客服电话和附近派出所地址,紧急时刻能省下查找的时间。

报警流程与注意事项

报警不是简单打个110就完事了。带着所有证据直接去派出所做笔录效果更好。警察需要详细了解被骗经过才能快速启动止付程序。

描述经过要清晰准确。什么时间、通过什么方式、与什么人联系、转账多少、转到哪个账户——这些细节越完整,警方越容易开展工作。记得索要接警回执,这是案件受理的凭证。

紧急止付机制是挽回损失的关键。公安机关与银行建立了快速查询止付通道,接警后会立即对嫌疑人账户采取止付措施。这个机制对时效性要求极高,所以报警一定要快。

不要因为金额小就不报警。立案标准因地区而异,但报警本身就能帮助警方掌握诈骗团伙的活动规律。你提供的信息可能成为破获大案的重要线索。

银行账户紧急处理

立即挂失银行卡是最直接有效的自救方法。通过手机银行APP临时挂失通常最快,或者拨打客服电话要求紧急止付。这个操作会冻结账户,阻止资金继续流出。

查询资金流向很重要。登录网银或前往柜台打印流水,确认资金是否还在对方账户,还是已经被转走。如果资金尚未转出,止付成功的可能性会大很多。

修改所有相关密码。包括网银登录密码、支付密码,以及与银行卡绑定的各类支付平台密码。骗子可能已经获取了你的部分信息,全面更新密码能防止损失扩大。

考虑暂时关闭小额免密支付功能。这个便利功能在正常情况下很好用,但在账户可能泄露的情况下,它会成为安全漏洞。等确认账户安全后再重新开启也不迟。

法律援助与维权途径

除了报警,还有其他维权渠道值得尝试。向12321网络不良与垃圾信息举报中心举报诈骗电话和短信,向消费者协会投诉涉及商家的诈骗行为。

法律咨询很有必要。很多律师事务所提供免费初步咨询,社区也有法律援助服务。了解自己的权利和可能的法律途径,至少能让你心里更有底。

民事诉讼是最后的手段。如果明确知道骗子的身份信息,可以考虑提起民事诉讼要求返还财产。不过这类案件执行难度较大,需要权衡时间精力和可能的结果。

心理疏导同样重要。被骗后产生的自责、愤怒、焦虑情绪需要适当排解。跟信任的亲友倾诉,或者寻求专业心理咨询,都能帮助你更快走出阴影。钱财损失固然痛心,但心理健康更值得关注。

陈女士后来告诉我,虽然钱没能全部追回,但报警过程中警察的耐心指导让她感到不是一个人在战斗。这种支持本身就有疗愈作用。