DDOS攻击1T要多少钱?2024年防护方案价格全解析,帮您省钱又安心

当服务器遭遇洪水般的恶意流量冲击时,1T级别的防护方案就像是为数字世界建造的防洪堤。这种防护能力意味着系统能够在一秒内处理超过1万亿个数据包的攻击压力——相当于同时抵御数百万人发起的网页访问请求。

1.1 什么是DDOS攻击1T防护

想象一下节假日的高速公路收费站,突然涌入成千上万辆汽车,正常通行完全瘫痪。DDOS攻击就是网络世界的交通大拥堵,而1T防护则是配备了1000个收费通道的超级枢纽站。这种防护规格主要针对金融、政务、游戏等对业务连续性要求极高的领域。

我记得去年协助某电商平台部署防护方案时,他们的技术总监打了个比方:“1T防护就像给网站穿了防弹衣,普通攻击根本打不穿。”这个比喻很形象,但实际防护机制要比防弹衣复杂得多。它需要智能识别正常用户与攻击流量,就像机场安检要在人流中精准识别危险分子。

1.2 1T防护方案的基本原理

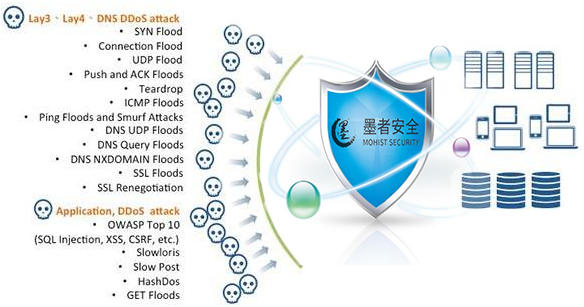

防护系统运作时像精密的筛网,采用分层过滤机制。第一层是流量清洗中心,部署在各大网络枢纽节点,通过BGP协议将攻击流量引流至清洗设备。这些设备运用深度包检测技术,分析每个数据包的特征,恶意流量会被立即丢弃。

第二层防护发生在应用层面,采用智能挑战机制。系统会自动对可疑访问发起验证请求,真实用户可以通过验证码或JavaScript挑战,而攻击程序通常无法完成这些交互。这种设计既保证了业务流畅性,又有效阻挡了自动化攻击。

有意思的是,现代防护系统还融入了人工智能算法。它们会学习正常用户的访问模式,建立行为基线。当检测到异常流量模式时,系统能在毫秒级内启动防护策略。这种动态防护机制比固定规则灵活得多,特别适合应对新型攻击手法。

1.3 主要应用场景和需求分析

金融行业的防护需求最为迫切。网上银行、移动支付等业务一旦中断,每分钟都可能造成巨额损失。这类客户通常需要7×24小时的全时段防护,且对延迟极其敏感——防护方案必须在不影响正常交易的前提下运作。

游戏行业面临的是另一种挑战。新游戏上线或大型活动期间,服务器常常成为攻击目标。游戏厂商往往需要弹性防护方案,在特定时间段开启高级别防护,其他时间则保持基础防护。这种需求催生了按需计费的防护模式。

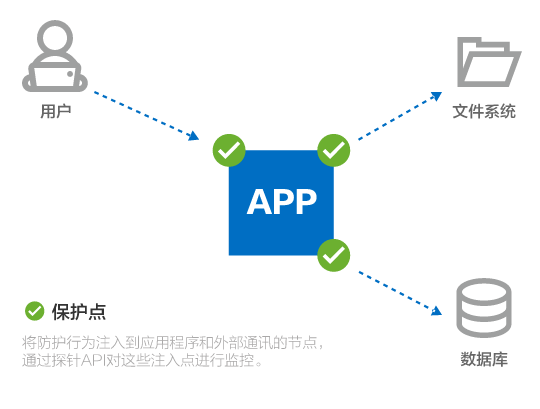

政务和医疗系统虽然流量峰值不如前两者,但对稳定性要求更高。疫情期间某个健康码系统遭遇攻击时,我们深刻体会到这类民生系统防护的重要性。它们需要的是全方位防护,包括网络层、应用层甚至API接口的全面保护。

大型电商平台则要应对复杂的混合攻击。除了传统的流量攻击,他们还经常遭遇CC攻击、API滥用等应用层威胁。这类客户需要的不仅是带宽防护,更需要智能的业务逻辑保护。他们的防护方案往往需要定制开发,成本相应也会更高。

实际上,选择1T防护就像买保险——最好的情况是永远用不上,但必须时刻准备着。关键在于找到安全需求与成本投入的最佳平衡点。

部署1T级别的防护方案时,价格差异可能让人困惑。同样的防护规格,不同服务商的报价可能相差数倍。这种价格波动背后,是多种因素共同作用的结果。

2.1 防护方案类型对价格的影响

防护方案的类型直接决定了基础成本。云端清洗服务通常采用共享资源池,成本相对较低。这种方案适合大多数企业,防护能力按需分配,价格也比较亲民。

混合防护方案结合了本地设备和云端清洗,价格会明显上升。本地设备需要硬件投入,云端服务需要持续订阅。这种方案适合对延迟敏感的业务,比如金融交易系统。

独家定制方案的价格最高。服务商会为客户建立专属的清洗节点,确保资源完全隔离。这种方案常见于大型互联网公司或政府机构,他们需要绝对的性能保证。

我记得有个游戏客户最初选择了共享防护方案,但在大型活动期间还是遇到了性能问题。后来升级到混合方案,虽然成本增加了40%,但游戏体验明显改善。这个案例说明,选择方案类型时要考虑业务的实际需求,不能只看价格。

2.2 服务商品牌和信誉因素

知名服务商的溢价往往物有所值。他们拥有更丰富的攻击数据积累,防护规则更加精准。这些经验优势能有效降低误封率,保障正常用户的访问体验。

新兴服务商可能提供更具竞争力的价格。他们的技术架构可能更先进,运营成本也更低。但选择这类服务商时,需要仔细评估他们的实战经验和技术实力。

国际品牌和本土服务商各有优势。国际品牌在全球节点部署上更完善,适合有海外业务的企业。本土服务商在本地化支持和响应速度上可能更胜一筹。

服务商的信誉就像保险公司的偿付能力——平时看不出来,关键时刻至关重要。那些经历过大型攻击考验的服务商,他们的防护能力经过了实战验证。

2.3 防护时长和流量峰值要求

防护时长的要求直接影响计费方式。全年无休的防护自然比仅在业务高峰期开启防护要昂贵得多。有些企业选择弹性防护,在特定时段开启高级别防护。

流量峰值的设定也很关键。将防护阈值设定在1.2T比1T要贵不少,但提供了更大的安全边际。这个设定需要基于历史攻击数据来权衡,既要足够安全又要避免资源浪费。

突发流量的处理方式也会影响价格。有些服务商对超出承诺流量的部分收取高额费用,而另一些则提供更宽松的突发流量容忍度。这些细节都需要在合同中明确。

2.4 技术支持和售后服务成本

7×24小时的技术支持不是免费的午餐。包含实时监控和即时响应的服务套餐,价格会比基础监控高出30%-50%。但对于关键业务来说,这个投入是必要的。

定制化服务的成本往往被低估。每个企业的业务架构都不同,防护方案需要相应调整。这些定制工作会产生额外费用,但能带来更好的防护效果。

售后服务水平直接影响总体拥有成本。快速的问题响应能减少业务中断时间,专业的攻击分析报告能帮助改进防护策略。这些隐性价值应该在价格评估时充分考虑。

安全防护本质上是一种风险管理。投入多少成本,取决于你能承受多大的风险。找到这个平衡点,就能做出最经济合理的决策。

当企业真正开始询价时,往往会发现1T防护方案的价格区间大得惊人。从每月几万元到数十万元不等,这种差异背后反映的是服务质量和资源配置的根本不同。

3.1 主流服务商价格对比分析

阿里云和腾讯云这类国内云服务商的入门级1T防护方案,月费通常在3-5万元区间。这个价格包含基础的流量清洗和CC防护,适合大多数中小型企业的日常防护需求。

国际厂商如Cloudflare和Akamai的报价明显更高,同等防护规格可能达到8-12万元每月。他们的优势在于全球清洗节点分布和更丰富的威胁情报数据,对于有海外业务的企业来说,这个溢价可能是值得的。

专门的安全厂商如绿盟、启明星辰提供的方案价格介于两者之间。他们往往在特定行业有更深的积累,比如金融或政务领域,防护策略更加精细化。

我接触过一个电商客户,最初被某服务商的低价吸引。但在双十一期间遭遇攻击时,发现所谓的1T防护实际上是在多个客户间动态分配的共享资源。这个教训让他们明白,单纯比较价格数字意义有限。

3.2 不同计费模式下的成本差异

包年计费通常能获得15%-30%的折扣。对于预算确定且需要长期防护的企业,这种模式能显著降低总体成本。不过需要警惕的是,一些服务商在长期合同中隐藏着价格调整条款。

按需计费适合攻击频率不确定的场景。平时只支付基础监控费用,在检测到攻击时自动开启防护并按实际清洗流量计费。这种模式的单次成本较高,但总体使用频率低时可能更经济。

混合计费正在成为新的趋势。基础防护采用固定费用,超出部分按流量阶梯计价。这种模式既保证了基础防护的稳定性,又为突发的大流量攻击提供了弹性。

3.3 性价比最优方案推荐

对于初创企业和中小型网站,云端共享防护方案已经足够。月费3-4万元的水平,能获得可靠的1T基础防护。选择这类方案时,重点考察服务商的节点覆盖和清洗能力真实性。

中大型企业可能更适合混合防护方案。虽然月费会上升到6-8万元,但能获得更稳定的性能保证和更低的误封率。特别是对业务连续性要求高的金融、游戏行业,这个投入是必要的。

特定行业如政务、医疗需要考虑专属防护方案。价格可能在10万元以上,但能获得完全隔离的清洗资源和定制化的防护策略。这些行业的数据敏感性和业务重要性,决定了需要更高规格的防护。

3.4 长期使用成本优化建议

不要只看标价,要计算总体拥有成本。包括隐性的业务中断损失、技术团队投入的管理时间、以及后续升级扩展的难易程度。有时候看似昂贵的方案,长期来看反而更划算。

阶梯式采购是个聪明的策略。初期购买800G的基础防护,在业务增长或威胁升级时再扩容到1T。这样既能控制成本,又能保持扩展的灵活性。

与服务商建立战略合作能获得更好的价格。承诺一定的业务量或合作期限,往往能争取到更有竞争力的报价。我认识的一个游戏公司,通过三年长约获得了接近七折的优惠。

安全投入本质上是在为业务买保险。花多少钱合适,取决于你的业务价值和风险承受能力。在保证核心业务安全的前提下,找到那个性价比最高的平衡点,这才是聪明的采购决策。