流量攻击多少钱一次?揭秘DDoS攻击服务价格区间与成本因素,助你精准评估防护预算

什么是流量攻击及其基本概念

流量攻击本质上是一种网络资源消耗战。攻击者通过控制大量设备向目标服务器发送海量请求,就像高峰期的地铁站突然涌入成千上万人,正常乘客反而无法乘车。这种攻击模式通常被称为DDoS(分布式拒绝服务攻击),其核心目的是耗尽目标的网络带宽、计算资源或应用处理能力。

我记得去年协助一家电商平台处理安全事件时,他们的网站突然变得异常缓慢。后来发现是竞争对手雇佣了攻击团队,用相对低廉的成本发动了持续数小时的流量洪水。这种攻击不需要高超的技术门槛,只需要找到合适的攻击服务渠道,就能造成相当可观的业务影响。

流量攻击服务的价格区间范围

地下市场的流量攻击服务定价相当灵活。根据安全研究机构的监测数据,一次基础级别的DDoS攻击可能只需要花费几十到几百元人民币。这类攻击通常持续几分钟到半小时,带宽在10Gbps以下,适合测试目标的基础防护能力。

中等规模的攻击服务报价在500-2000元区间。这个价位能够购买到持续数小时、带宽达到20-50Gbps的攻击流量,足以让大多数中小型网站陷入瘫痪。攻击者往往会提供“套餐服务”,包括不同时长的攻击选项和流量大小组合。

高端定制化攻击的成本就变得难以估量。针对大型企业或金融机构的持续攻击可能需要上万元甚至更高的预算。这类服务通常由专业团队操作,采用混合攻击向量,能够绕过常规的防护措施。价格差异主要取决于攻击的复杂程度和持续时间。

影响攻击成本的关键因素分析

攻击目标的防护强度直接关系到成本。就像开锁师傅面对不同等级的锁具收费不同,攻击一个仅有基础防火墙的网站,与攻击部署了专业DDoS防护的大型平台,所需投入完全不在一个量级。防护越强的目标,攻击成本自然水涨船高。

攻击时长和流量规模是最直观的定价因素。地下服务商通常按“Gbps/小时”计费,就像租用云服务器一样。持续时间越长、带宽要求越高,总费用就越高。有些服务商还提供“包天”或“包周”套餐,单价会相对优惠。

技术复杂度也是重要的成本变量。简单的UDP洪水攻击可能只需要基础设备就能实现,而需要绕过WAF防护的应用层攻击,或者结合多种攻击方式的混合攻击,技术要求更高,报价自然更贵。这就像普通感冒和疑难杂症的治疗费用差异。

服务渠道和供应商信誉带来价格波动。通过暗网论坛找到的个人攻击者可能报价较低,但服务质量难以保证。而某些“知名”攻击团队虽然收费较高,但提供更稳定的攻击效果和更好的隐匿性。这种差异类似于街边小店和品牌专柜的商品定价逻辑。

攻击时段的特殊性也会影响价格。在电商大促期间发动攻击,或者选择目标业务高峰时段,攻击服务商会收取“时段附加费”。这类似于节假日期间的酒店房价上浮,需求决定价格。

从防御者角度看,了解这些定价机制反而有助于制定更合理的安全预算。知道攻击者可能投入的成本规模,就能更准确地评估自身需要的防护等级。毕竟在网络安全领域,最好的防守往往来自于理解进攻者的思维方式。

攻击规模与持续时间对价格的影响

流量攻击的定价模型很像租车服务。基础攻击按小时计费,中等规模攻击提供套餐优惠,长期攻击则享受批发折扣。攻击规模通常以Gbps(千兆比特每秒)衡量,就像水管粗细决定水流大小。10Gbps以下的攻击属于经济型选择,50Gbps以上就进入专业级范畴。

持续时间直接影响总成本。地下市场常见“短时体验套餐”——支付200元获得30分钟20Gbps攻击。如果需要持续作战,8小时攻击的单价会比单小时累计便宜30%左右。攻击者深谙“薄利多销”原则,连续攻击24小时以上的订单往往能拿到最优报价。

我接触过一个案例,某游戏公司遭遇持续三天的针对性攻击。事后从泄露的聊天记录发现,攻击者支付的总费用约5000元,平均每天成本不到1700元。这种长期攻击虽然单日价格较低,但总支出仍然可观,而且造成的业务损失远超这个数字。

攻击类型和技术复杂度的成本差异

不同类型的流量攻击就像不同兵种的作战成本。最基础的UDP Flood攻击相当于步兵冲锋,成本最低但容易被拦截。应用层攻击则需要更精密的战术,价格自然更高。混合攻击结合多种技术,成本会成倍增加。

技术复杂度直接反映在报价单上。简单的ICMP洪水攻击可能只要每分钟几元钱,而需要绕过云端防护的HTTPS Flood攻击,价格可能翻三到五倍。某些高级攻击甚至需要定制化开发恶意工具,这部分研发成本也会转嫁给客户。

去年某金融平台遭受的攻击就很典型。攻击者使用了精心设计的慢速HTTP攻击,这种技术要求攻击者保持大量半开连接,消耗服务器资源的同时避免触发防护规则。事后估算,这种攻击的时薪是普通流量攻击的八倍以上。

目标防护等级与攻击成本的关系

目标的防护强度就像建筑物的抗震等级。普通个人网站可能只有基础防火墙,相当于简易板房。中型企业部署了云端DDoS防护,就像钢筋混凝土结构。大型互联网公司自建多层防护体系,简直就是地下堡垒。

攻击成本随防护等级呈指数级增长。突破基础防护可能只需要几百元预算。面对专业防护方案,攻击者必须投入更多资源,成本可能跃升至数千元。某些顶级防护系统甚至需要持续数日的饱和攻击,总费用能达到六位数。

防护等级不仅影响直接攻击成本,还决定了攻击的成功率。高防护目标往往需要攻击者进行多次尝试,这些试错成本都会计入最终报价。聪明的攻击者会在接单前要求“目标侦察”,根据防护强度调整报价策略。

服务提供商信誉与定价策略

地下攻击服务市场存在明显的品牌溢价。新手攻击者为了积累信誉,往往提供低价甚至免费试攻击。而“老牌团队”凭借稳定的攻击效果和良好的匿名性,可以收取高出市场均价30%-50%的费用。

定价策略也反映供应商的专业程度。规范的攻击团队会提供详细价目表:基础攻击多少钱、高级攻击加收多少、定制服务如何计费。杂牌军则可能随意报价,甚至在攻击过程中临时加价。

记得有次协助客户分析攻击来源时,发现攻击者来自某个知名暗网论坛。该团队以“专业靠谱”著称,虽然收费比平均水平高出40%,但保证攻击效果和客户隐私。这种信誉溢价在灰色地带同样存在。

支付方式和售后服务也影响定价。支持加密货币支付的团队通常报价更高,因为这种支付方式提供更好的匿名性。部分高端团队甚至提供“攻击进度报告”和“效果保证”,这些增值服务都会体现在最终账单上。

从防御角度理解这些定价要素很有价值。知道攻击者需要为不同规模的攻击支付多少成本,就能更准确地评估自身面临的威胁等级。毕竟在网络安全这场博弈中,了解对手的经济账本往往能带来战略优势。

攻击成本与预期收益的平衡考量

发起流量攻击前,攻击者会像商人计算投资回报率那样权衡得失。简单来说,就是花多少钱能造成多少损失。攻击成本包括直接支付给服务商的费用,还有时间成本、技术投入和风险溢价。预期收益可能是竞争对手支付的酬金,也可能是敲诈得来的赎金,或者是个人报复带来的心理满足。

地下市场存在明显的“性价比”思维。攻击者不会盲目选择最贵的方案,而是寻找刚好能达成目标的最低配置。比如要让一个电商网站在促销季瘫痪,可能只需要在关键时段发起中等强度攻击,这种精准打击的成本效益比最高。

我印象中有个真实案例,某小型交易所被勒索比特币。攻击者投入约8000元发起持续攻击,最终成功勒索到价值5万元的加密货币。这种六倍以上的回报率在灰色产业中并不罕见,正是这种暴利驱动着攻击行为持续发生。

不同预算下的攻击方案选择

预算就像攻击者的武器库规模。几百元能买到“警告性”攻击——让目标网站偶尔卡顿,用户体验下降。几千元预算可以组织持续数小时的饱和攻击,足以让中小型网站完全瘫痪。数万元则能发起针对大型企业的多维度攻击。

低预算攻击者倾向于选择“共享资源”服务。这类服务允许多个客户分摊攻击成本,类似于拼团购物。虽然攻击效果可能打折扣,但成本可以降低60%以上。中等预算的客户往往选择定制化方案,根据目标特点调整攻击参数。

高预算攻击更像军事行动中的精确打击。去年某知名游戏公司遭遇的攻击就属于此类。攻击者投入超过十万元,采用混合攻击战术,同时从多个维度冲击目标系统。这种全方位打击虽然成本高昂,但成功绕过了目标的多层防护。

长期攻击与短期攻击的成本对比

时间维度在攻击经济学中扮演关键角色。短期攻击像闪电战,追求速战速决。长期攻击更像持久战,通过持续施压迫使目标妥协。两种策略的成本结构完全不同。

短期攻击通常按分钟或小时计费,单价较高但总支出可控。适合需要立即见效的场景,比如在竞争对手新品发布时制造混乱。长期攻击虽然单日价格优惠,但持续累积的总成本可能超出预期。

成本对比还要考虑攻击效率。短期高强度攻击可能因为目标防护而效果有限,长期低强度攻击反而能慢慢耗尽对方资源。某些攻击者发现,间歇性攻击——时而停止时而恢复——既能保持压力又能控制成本。

记得分析过一起持续两周的攻击案例。攻击者采用“打打停停”策略,总费用比连续攻击节省40%,但造成的业务中断效果几乎相同。这种精打细算的做法在地下市场越来越普遍。

风险成本与法律后果的经济影响

流量攻击的成本核算必须包含风险溢价。就像违章停车要考虑罚款概率,攻击行为也面临法律风险。这种隐性成本往往被初级攻击者忽略。

技术层面,攻击可能被溯源导致设备查封、数据丢失。法律层面,一旦被抓获面临的可能不只是罚款,还有刑事责任。某些国家将DDoS攻击定性为严重犯罪,最高刑期可达十年。这些潜在损失都应该计入总成本。

风险成本还体现在服务定价上。攻击知名目标的报价通常包含“风险附加费”,因为攻击高价值目标更容易引起执法部门关注。攻击者也会要求更高的匿名性保障,这部分技术投入最终会转嫁给客户。

从经济角度,攻击行为的“完整成本”应该包括直接支出、时间投入、设备损耗、风险溢价和潜在法律后果。只有全面计算这些因素,才能做出理性的成本效益判断。可惜的是,很多攻击者只看到眼前的直接成本,这种短视行为最终可能付出沉重代价。

站在防御者立场,理解攻击者的成本效益考量同样重要。知道对方在什么情况下会觉得“得不偿失”,就能更好地调整防护策略。有时候,提高攻击成本本身就是一种有效的防御手段。

防御成本与攻击成本的对比分析

网络安全领域存在一个有趣的博弈——攻击者投入的每一分钱,防御者可能需要投入更多来应对。这种不对称性构成了攻防经济学的核心。攻击可能只需要几千元就能发起,而构建有效防御系统的投入往往是这个数字的数十倍。

这种对比关系类似于防盗门与小偷的关系。小偷只需要几十元的工具就能尝试开锁,而房主需要花费上千元安装高级防盗门。但关键区别在于,成功的攻击只需要突破一次,而防御必须时刻保持完美。

我接触过一家在线教育平台,他们算过一笔账。遭受一次中等规模攻击的直接损失约五万元,而部署专业防护方案的年费是十五万。表面看防御成本更高,但考虑到一年可能遭遇多次攻击,防护投入在第一个季度就实现了正向回报。

不同防护方案的投入产出比评估

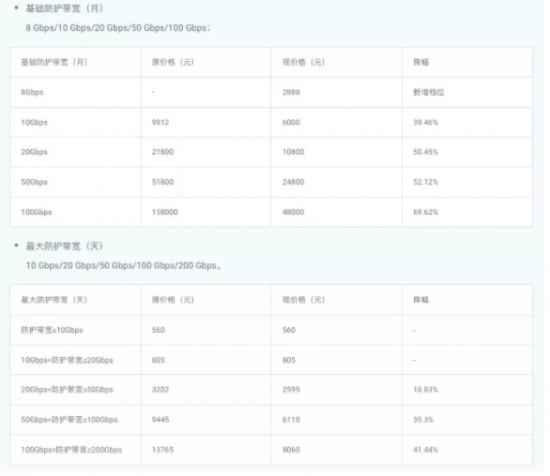

防护方案的选择本质上是个投资决策。基础CDN服务像给网站穿上普通防弹衣,能抵挡流弹但挡不住穿甲弹。云防护服务则像雇佣专业保镖,价格更高但防护效果更全面。

投入产出比计算需要考虑业务特性。对于电商平台,节假日促销期间的防护价值远高于平时。游戏公司在版本更新时面临更高攻击风险。这些业务关键期应该配置更强的防护,平时则可以适度降低防护等级。

某跨境电商的经历很有代表性。他们最初选择最便宜的防护方案,结果在黑色星期五被攻击导致直接损失两百万元。后来升级到企业级防护,年费八十万,但成功抵御了后续多次攻击。这个案例说明,防护投入不是成本而是保险。

企业级防护系统的经济可行性

大型企业面对的不是要不要防护的问题,而是如何合理配置防护预算。企业级防护系统像组建一支网络安全部队,需要持续投入但能提供全方位保护。

自建防护团队的成本包括硬件采购、人员工资、技术培训。以中型互联网公司为例,组建五人安全团队年成本约一百五十万。采购专业防护服务年费可能在五十到一百万之间。两种方案各有利弊。

我认识的一位CTO分享过他们的决策过程。他们测试了三种方案:纯自建、纯外包、混合模式。最终选择混合方案——核心业务自建防护,边缘业务使用云防护。这种组合在保证安全的同时控制了成本。

经济可行性还要考虑隐性收益。强大的防护系统能提升客户信任,这在金融、医疗等行业特别重要。某些企业甚至将安全投入作为市场竞争的差异化优势。

保险与外包防护的经济效益分析

网络安全保险近年成为热门选择。这种方案像给业务买了份健康保险,出事时能获得经济补偿。但保险不预防攻击,只转移财务风险。

外包防护则像聘请物业管理公司。专业团队负责所有安全事务,企业可以专注于核心业务。对于技术实力不足的中小企业,外包往往是最经济的选择。

保险+外包的组合模式正在兴起。企业购买基础防护服务的同时投保网络安全险。这样既降低了被攻破的概率,也保障了万一出事时的财务安全。

经济效益分析不能只看价格标签。某家采用外包防护的公司发现,虽然年费比自建方案贵20%,但节省的管理精力让他们能更专注于业务创新。这种间接收益往往比直接成本节约更有价值。

防护投入的决策需要跳出单纯的技术视角。它本质上是对业务连续性的投资,是对品牌声誉的保障,是对客户信任的维护。这些无形资产的价值,往往远超防护方案的价格标签。