顶级黑客需要掌握哪些知识?从编程到实战,快速成为安全专家

每个顶级黑客的成长故事里,编程语言都是他们最早接触的伙伴。我至今记得第一次用Python写出端口扫描器时的兴奋——短短十几行代码就能完成原本需要手动操作数小时的工作。这种从“使用者”到“创造者”的转变,正是编程语言赋予黑客的核心能力。

1.1 Python编程语言

Python在黑客圈子里几乎是默认选择。它的简洁语法让安全研究人员能够快速实现想法,无论是编写漏洞利用脚本还是自动化工具。

渗透测试中经常需要快速原型开发,Python的丰富库生态系统提供了完美支持。Requests库处理HTTP请求,Scapy构造网络数据包,BeautifulSoup解析网页内容——这些工具组合起来,几个小时就能搭建出功能完整的测试框架。

前阵子我帮朋友分析一个Web应用,用Python写了个爬虫收集信息,配合正则表达式提取敏感数据,整个过程不到半天。这种效率在其他语言里很难实现。

Python在漏洞研究领域同样出色。安全专家经常用它来编写概念验证代码,清晰展示漏洞的利用方式。机器学习在安全领域的应用也越来越依赖Python,从异常检测到恶意软件分析,Python生态提供了完整的解决方案。

1.2 C/C++编程语言

要理解系统如何被攻破,你需要先理解系统如何工作。C/C++提供了这种理解的钥匙。

内存管理是C/C++的核心,也是安全问题的重灾区。缓冲区溢出、释放后使用、整数溢出——这些经典漏洞都源于对内存操作的误解。亲手用C语言写几个有安全缺陷的程序,你会突然明白那些抽象的攻击原理变得具体而清晰。

逆向工程中,C/C++的知识几乎不可或缺。恶意软件分析时,看到的汇编代码往往对应着C语言结构。理解编译器如何将高级代码转换为机器指令,能让你在逆向时更快地把握程序逻辑。

系统级编程离不开C/C++。操作系统内核、驱动程序、安全软件本身——这些底层组件大多用C/C++编写。想要发现其中的漏洞,自然需要精通这些语言。

1.3 JavaScript与Web技术

现代网络攻击的主战场在浏览器里。JavaScript作为Web前端的统治性语言,其重要性不言而喻。

XSS攻击本质上就是JavaScript执行上下文的问题。理解DOM操作、事件处理、同源策略,才能准确判断哪些代码会在何时何地执行。我曾经遇到一个存储型XSS,攻击载荷经过三层转义仍然生效,最终发现是编码顺序问题。

Ajax请求和WebSocket为CSRF、SSRF等攻击提供了新的可能性。单页应用的普及带来了客户端路由、状态管理的新攻击面。Node.js的兴起更让JavaScript进入了服务器领域,这意味着前后端都可能存在JS相关的安全问题。

前端框架如React、Vue有自己的安全考量。虚拟DOM的操纵、props的传递、生命周期钩子——每个环节都可能成为攻击向量。理解这些框架的工作原理,才能进行有效的白盒审计。

1.4 汇编语言与逆向工程

汇编语言是理解计算机最直接的方式。当其他分析方法失效时,反汇编代码永远不会说谎。

恶意软件分析经常始于汇编层面。加壳、混淆、反调试技术让静态分析变得困难,但处理器最终执行的永远是机器指令。学会阅读汇编,就像获得了透视能力,能看穿任何伪装。

漏洞利用开发需要精确的控制。shellcode编写、ROP链构造、内存布局调整——这些精细操作都需要汇编知识的支撑。理解调用约定、栈帧结构、寄存器用法,才能让exploit稳定可靠。

不同架构的汇编语言各有特点。x86的复杂指令集,ARM的精简设计,各有其安全特性。现代恶意软件经常跨平台传播,掌握多种架构的逆向能力变得越来越重要。

记得第一次用IDA Pro分析一个勒索软件,在汇编指令的海洋中寻找解密函数的感觉就像侦探破案。找到关键跳转那一刻的成就感,至今难忘。

编程语言对黑客来说不只是工具,更是思维方式。每种语言都提供了独特的视角来审视安全问题。Python的灵活,C/C++的底层控制,JavaScript的Web视角,汇编的机器层面理解——这些视角组合起来,构成了完整的安全世界观。

真正站在防御者角度思考问题时,我才意识到网络安全的本质是一场信息不对称的博弈。攻击者只需要找到一个突破口,而防御者必须守护整个边界。这种认知转变发生在我第一次负责企业红队演练时,看着密密麻麻的网络拓扑图,突然理解了每个协议、每项服务背后都可能藏着通往核心区域的秘密通道。

2.1 网络协议与架构

TCP/IP协议栈就像城市的交通系统,红绿灯、道路标识、交通规则共同维持着秩序。但黑客眼中的协议充满了可以绕行的捷径和未被监控的小巷。

数据包在传输过程中经历的每个环节都是潜在的观察点。ARP欺骗让我能够监听同一网段内的通信,DNS劫持可以悄无声息地将用户引导至恶意站点。记得有次内网渗透测试,仅仅通过分析DHCP流量就摸清了整个网络的结构,那种透过表象看到本质的体验很奇妙。

HTTP/HTTPS协议构成了现代Web的基石。理解TLS握手过程、证书验证机制、会话管理方式,才能发现其中的薄弱环节。HSTS策略绕过、证书透明日志监控——这些高级技巧都建立在扎实的协议知识基础上。

路由协议如OSPF、BGP维系着互联网的连通性,但它们的认证机制往往比较脆弱。曾经研究过一个案例,攻击者通过伪造BGP路由通告,将某个知名网站的流量导入了自己的服务器持续数小时。

2.2 系统漏洞与利用

漏洞是理想与现实之间的裂缝。软件开发时假设的完美条件,在复杂现实环境中往往无法满足。

内存破坏漏洞至今仍是系统安全的噩梦。堆溢出、栈溢出、释放重引用——这些术语背后是程序逻辑与内存管理之间的脱节。我刚开始学习漏洞利用时,花了整整一周才让第一个缓冲区溢出稳定工作,那种精确控制EIP寄存器的感觉就像找到了掌控系统的遥控器。

逻辑漏洞更加隐蔽且难以防御。权限检查的顺序错误、竞争条件、业务逻辑缺陷,这些漏洞不会在崩溃转储中留下痕迹,却可能造成更严重的后果。某个电商平台的优惠券系统,因为金额验证逻辑缺陷,让攻击者能够以负价格购买商品,实际上是从商家账户扣款。

漏洞利用技术的发展日新月异。从简单的shellcode注入到复杂的ROP链构造,从本地提权到远程代码执行,攻击技术的演进推动着防御技术的进步。ASLR、DEP、CFG这些缓解措施不断抬高着攻击门槛,但新的绕过方法也在不断涌现。

2.3 加密与解密技术

密码学是网络空间的护城河,但再深的护城河也架不住有人忘记吊起吊桥。

加密算法的实现缺陷往往比算法本身更危险。Padding oracle攻击利用的是错误处理的差异,时序攻击测量的是运算时间的微小差别。我曾经测试过一个自研的加密系统,理论上使用了AES-256这样的强加密,但因为密钥管理不当,实际上形同虚设。

随机数生成是许多安全机制的基石。密码生成、会话标识、初始化向量——这些都需要高质量的随机源。有次审计一个区块链项目,发现他们用的随机数生成器在虚拟机环境中会陷入固定模式,导致生成的私钥可以被预测。

密码学不仅仅是加密解密。数字签名确保完整性,哈希函数提供单向性,密钥交换建立安全通道。理解这些基础构件如何组合,才能评估整个安全体系的可信度。现在回想起来,当年觉得枯燥的数学证明,在实际分析中变得异常实用。

2.4 渗透测试方法论

渗透测试是黑客思维的系统化应用。从漫无目的的探索变成有计划的推进,这种转变让攻击变得可重复、可衡量。

侦察阶段就像拼图游戏的开端。Google hacking语法、子域名枚举、端口扫描、服务识别——这些看似基础的工作往往能发现最关键的入口点。我习惯在开始正式测试前,花足够时间收集信息,有时候一个不起眼的测试页面或是备份文件就能打开整个内网的大门。

漏洞分析需要结合自动工具和手动验证。Nessus、OpenVAS这些扫描器能快速发现低垂的果实,但真正的威胁往往藏在扫描器盲区里。有次测试中,自动化工具报告系统安全,手动测试却发现了一个通过特定参数组合才能触发的SQL注入。

后渗透阶段考验的是维持访问和横向移动的能力。获取初始立足点只是开始,如何在内网中隐蔽行动、提升权限、获取核心数据才是真正的挑战。记得某个项目里,从一台普通办公电脑出发,经过七次跳转最终拿到域控权限,整个过程就像在迷宫中寻找最短路径。

渗透测试方法论的价值在于提供系统性视角。PTES、OSSTMM这些框架不仅仅是检查清单,更是思考路径的指引。它们帮助新手避免盲目尝试,也让资深人员不会因经验主义错过重要细节。

网络安全知识体系构建的是一种多维度的威胁感知能力。协议知识让你看懂流量,漏洞理解让你发现弱点,加密技术让你突破保护,测试方法让你系统行动。这些能力层层叠加,最终形成那种能够在复杂网络中快速定位关键路径的直觉。

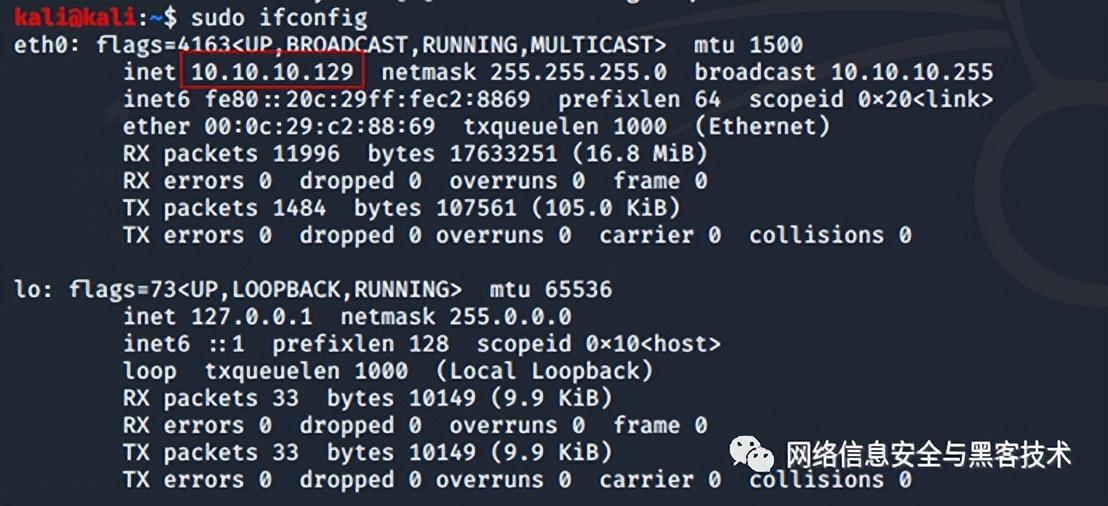

第一次接触Kali Linux时,我像个孩子得到了新玩具。但很快意识到,真正的黑客不是靠工具堆砌,而是理解每个操作系统如何呼吸、如何思考。操作系统是黑客的战场,也是他们的庇护所——你需要在其中隐藏,也需要在其中狩猎。

3.1 Linux系统深入

Linux像是一片原始森林,表面平静,地下却布满根系。理解这些根系如何生长,就能在系统中自由穿行。

内核空间与用户空间的界限定义了特权级别。系统调用是跨越这道边界的桥梁,而黑客需要知道如何搭建自己的桥梁。我记得第一次成功加载自定义内核模块时,那种突破限制的感觉很特别——就像拿到了整个系统的万能钥匙。

文件权限和SELinux构成了基础的访问控制。但ACL、capabilities这些更精细的机制往往被忽视。某个项目中,我发现一个服务因为错误配置拥有了CAP_SYS_ADMIN能力,实际上绕过了所有文件权限检查。

进程管理和命名空间是现代容器技术的基石。cgroup限制资源使用,namespace提供隔离环境。但共享的kernel space意味着逃逸的可能性。曾经分析过一个Docker逃逸漏洞,攻击者通过/proc文件系统突破了容器隔离。

日志系统记录了系统的每一个动作。syslog、journalctl、auditd——这些不仅是管理员的朋友,也是黑客需要清理的痕迹。真正的高手不会删除日志,而是学会在其中隐形。

3.2 Windows系统安全

Windows生态像一座现代化都市,秩序井然却暗藏通道。从古老的Win32 API到现代的UWP,攻击面在不断演变。

Active Directory是企业的神经中枢。Kerberos认证、LDAP查询、组策略——理解这些组件如何交互,才能发现信任链中的薄弱环节。有次内网测试,通过黄金票据攻击伪装成域管,那种绕过所有安全检查的感觉让人警醒。

Windows认证体系远比表面复杂。NTLM哈希、Kerberos票据、Credential Guard——每种机制都有其独特的弱点。Pass-the-Hash攻击之所以经久不衰,正是因为认证设计的深层矛盾。

注册表存储着系统的灵魂。从自启动项到系统配置,几乎所有秘密都藏在这棵庞大的树形结构中。曾经帮助朋友清理恶意软件,发现一个隐藏在注册表Run键中的后门,已经潜伏了半年之久。

COM组件和RPC接口构成了Windows的骨架。DCOM远程执行、RPC端点映射——这些设计初衷为了便利的功能,往往成为攻击者的跳板。现代Windows增加了不少缓解措施,但老的编码习惯很难改变。

3.3 移动平台安全

手机已经成为人体的新器官,而保护这个器官的安全需要完全不同的思路。

Android的沙盒机制建立在Linux基础之上,但加入了独特的Binder IPC和权限模型。组件暴露、Intent劫持、碎片化问题——这些Android特有的威胁需要专门的知识。测试某个金融APP时,发现一个导出的Content Provider能够被任意应用访问,导致用户数据泄露。

iOS的封闭生态提供了更好的安全性,但越狱社区不断证明没有不可逾越的墙。沙盒逃逸、代码签名绕过、JIT编译漏洞——每个iOS版本都在与越狱者赛跑。研究某个企业级恶意软件时,惊讶于攻击者如何利用多个零日漏洞组成攻击链。

移动应用的安全往往被低估。证书绑定、反调试、代码混淆——这些防护措施在专业攻击面前显得脆弱。我见过太多开发者认为HTTPS就是安全的全部,却忽略了运行时环境的风险。

移动设备管理(MDM)和企业部署创造了新的攻击面。配置错误、证书滥用、供应链攻击——当手机成为工作终端,传统的威胁也找到了新的载体。

3.4 云安全与虚拟化

云改变了安全的边界,传统的网络边界变得模糊,身份成为新的边界。

IAM权限是云安全的基石,但过度授权普遍存在。某个客户委托进行安全评估,发现一个测试账户拥有生产环境的完全访问权限,这种错误在云环境中太常见了。

虚拟机逃逸是虚拟化的终极威胁。hypervisor被突破意味着所有guest系统的沦陷。研究Xen的一个漏洞时,被攻击者精妙的侧信道攻击震撼——通过分析缓存时序,竟然能推断出宿主机的内存布局。

容器编排平台引入了新的复杂性。Kubernetes的RBAC、Network Policies、Pod Security Policies——配置错误可能导致集群级的安全事件。去年帮助某公司应急响应,发现攻击者通过脆弱的Service Account获得了整个集群的控制权。

无服务器架构重新定义了应用部署,也带来了新的安全考量。事件注入、冷启动攻击、依赖链污染——这些威胁在传统环境中并不存在。云安全需要不断学习,因为攻击面每天都在变化。

操作系统和平台技能构成了黑客的地利。理解每个环境的独特性,才能在其中游刃有余。Linux提供深度控制,Windows主导企业环境,移动端连接个人生活,云代表未来方向。真正的专家不是精通某一个平台,而是懂得在不同环境间切换思维。

多年前参与一个红队演练,我精心构造的技术攻击全部被防御系统拦截。最后却因为目标部门的一位实习生无意中透露的日程安排,让我们找到了突破点。那一刻我明白,最坚固的系统往往从人性的缝隙开始崩塌。黑客技术是科学,但黑客实战是艺术。

4.1 社会工程学应用

社会工程学不是简单的欺骗,而是对人类心理模式的精确制导。每个人都是安全链路上最不稳定的变量。

pretexting(借口设计)需要构建完整的可信场景。一个伪装成IT支持的电话,一套精心伪造的员工证件,一段符合目标公司文化的对话脚本——这些细节的累积决定了成败。我帮某金融机构测试时,制作了几乎完美的钓鱼邮件,但最终让目标点击链接的,是邮件末尾那句“请在今天下午3点前处理,以免账户受限”——时间压力触发了人的应急反应。

心理学原则在社会工程中无处不在。权威性原则让我们伪装成高管更容易获得配合,稀缺性原则让“限时安全更新”显得更加紧迫,互惠性原则让一个小忙可能换来整个系统的访问权。有次测试中,我给前台送了一杯咖啡,十分钟后她主动告诉我CEO不在公司——这个信息价值远超咖啡的价格。

OSINT(开源情报)是社会工程的基础。LinkedIn资料泄露技术栈,社交媒体照片显示办公室布局,GitHub代码包含内部系统信息。曾经仅通过分析目标员工在技术论坛的提问,就推断出他们正在部署的防火墙型号和配置难点。

防御社会工程需要重塑组织文化。从清洁工到CEO,每个人都应该是安全感知节点。定期的钓鱼测试很重要,但更重要的是建立不惩罚报告安全问题的文化。某个客户公司推行“安全举手”制度,任何员工怀疑自己遭受社会工程攻击都可以立即冻结账户——这种容错机制比任何技术防护都有效。

4.2 数字取证与反取证

取证是时间的考古学,而反取证是历史的修正主义。这场猫鼠游戏在二进制层面重演。

磁盘取证要从文件系统的底层开始理解。NTFS的$MFT、ext4的inode、HFS+的catalog file——这些元数据结构记录了文件的完整生平。删除文件只是在目录项上打标记,数据依然在簇中等待被覆盖。恢复过某个被格式化的硬盘,发现前任管理员忘记清空的VPN证书,直接让我们进入了核心网络。

内存取证捕捉系统的瞬时状态。运行进程、网络连接、加载的驱动、解密的密码——这些信息在断电后就会消失。Volatility这样的框架让分析标准化,但真正的高手知道如何寻找异常。分析某次入侵时,在内存中发现了一个从未写入磁盘的后门模块,攻击者显然深谙反取证之道。

网络取证重建攻击时间线。NetFlow数据记录流量模式,PCAP文件包含完整会话,代理日志显示HTTP请求。但现代攻击越来越多使用加密通道,传统的深度包检测逐渐失效。一起APT攻击调查中,我们通过分析DNS查询的频率和模式,发现了数据外传的隐蔽信道。

反取证技术不断进化。时间戳篡改、数据混淆、加密存储、内存只执行——攻击者努力减少攻击痕迹。最巧妙的不是彻底删除证据,而是在海量数据中注入噪音。见过一个后门程序,每次运行都会随机修改几个无关系统文件的时间戳,让取证时间线变得毫无价值。

取证与反取证的本质是信息战争。一方努力保存真相,另一方试图扭曲事实。在这场战斗中,最有力的武器不是技术工具,而是调查者的耐心和直觉。

4.3 自动化工具开发

重复性工作消耗黑客的创造力,而自动化把时间还给思考。但工具永远不能替代思维。

脚本编写是自动化的起点。Bash、PowerShell、Python——选择合适的语言比掌握复杂语法更重要。我写的第一个自动化脚本只是简单扫描端口,但节省的时间允许我深入研究少数几个开放服务。那个脚本后来演化成我们团队的标准工具之一。

框架开发需要抽象思维能力。Metasploit的成功不在于它的exploit库,而在于它建立的模块化架构。定义清晰的接口,设计灵活的数据流,建立可扩展的插件系统——这些工程学原则在黑客工具中同样重要。参与某个开源扫描器开发时,最困难的部分不是实现功能,而是设计一个既能满足当前需求又不会限制未来扩展的架构。

API集成连接不同工具形成工作流。VirusTotal的扫描接口,Shodan的设备搜索,Censys的证书数据——把这些服务编织成自动化流水线,效率呈指数增长。但依赖外部服务也有风险,某次重要测试中,关键API恰好维护,迫使我们回归手动方法——从此我的工具链总是包含离线备用方案。

机器学习为自动化带来新维度。异常检测识别潜在攻击,自然语言处理分析日志,模式匹配发现恶意代码。训练模型识别webshell时,发现传统的特征工程仍然比深度学习方法更有效——在数据有限的场景,简单模型往往更可靠。

工具开发的终极目标不是全自动化,而是人机协作。好的工具放大黑客的直觉,而不是取代它。就像望远镜扩展了天文学家的视野,但不替代他们对星图的理解。

4.4 道德黑客思维培养

技术可以传授,思维需要培养。成为顶级黑客的路上,最难的考试都在考场外。

系统性思维看到整个森林而非单棵树木。理解技术栈的每一层如何相互作用,从物理硬件到应用逻辑。某个看似简单的SQL注入,背后可能是框架配置、输入验证、数据库权限、网络隔离多层防御的同时失效。修复漏洞很容易,理解为什么多层防御同时失效需要系统性视角。

创造性思维在规则之外寻找可能性。黑客本质上是规则的探险家,他们问“为什么不能这样”而不是“应该怎么做”。Heartbleed漏洞的发现者没有遵循标准的测试方法,而是好奇TLS心跳协议如果撒谎会发生什么。这种孩童般的好奇心在成人世界极其珍贵。

韧性思维接受失败作为过程的一部分。我保存着一个特别文件夹,里面是过去五年所有失败的渗透测试报告。每次翻阅都提醒我,黑客之路由无数死胡同铺就。某个目标耗费两周毫无进展,几乎要放弃时,一个偶然发现的开发环境备份成了突破口。

道德罗盘指引技术力量的方向。黑客能力像火焰,可以温暖房间也可以烧毁房屋。我认识的一些最有才华的技术人最终离开了这个领域,不是因为他们技术落后,而是因为他们无法调和能力与良心之间的冲突。

真正的黑客思维是怀疑与敬畏的平衡。怀疑系统的安全性,但敬畏它服务的用户;怀疑表面的解释,但敬畏底层的复杂性;怀疑自己的知识,但敬畏学习的过程。这种思维模式一旦形成,就会超越任何具体技术,成为贯穿整个职业生涯的指南针。